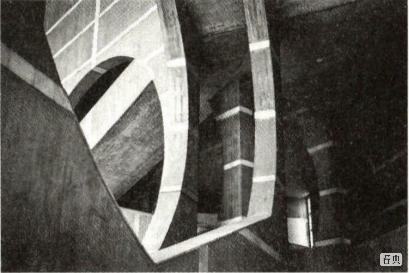

路易斯·康设计的孟加拉国议会大厦.顶棚射入的光线

在当下如果你问开发商或者市民,一个好的房子先决条件是什么,不出意外他们会连声说:地段,地段,当然还是地段!但是当你问建筑师什么才算好的建筑,估计他会犹豫一下,答案可能不像“地段”那么唯一,但是空间和光影一定是绕不过的,而且也基本不会有人反对。

为什么建筑师对建筑的空间和光影效果会如此的痴迷和情有独钟?且不说那穹顶宛若飘浮的圣索非亚大教堂,也不必说至今屹立在雅典卫城光影交织的帕提侬神庙,更不必说那具有八点九米直径圆洞光影游移不定的万神庙,从古希腊、古罗马以降,历经中世纪、文艺复兴以及工业革命,教堂风格虽随时代有所变化,但亘古不变的是那让人感受到宛如上帝存在的一缕缕光影,这些教堂使得众人膜拜不已,上帝的存在就不再显得虚无缥缈。上帝只存在于众人的心中,而设计建造的建筑师却是实实在在的,他们凭借天才般智慧的头脑和工匠鬼斧神工的技艺铸就了一座座教堂,动辄几百年的建造周期可谓雕刻时光。

虽然上帝说要有光就有了光,但是在西方古代社会条件下要建造出一座具有空间和光影魅力的教堂或者别的公共建筑绝非易事,因为能用的材料基本只有砖石和土木,有限的跨度,粗壮的柱子,厚重的墙体,要有光就要开窗,可是在什么地方开窗、开多大的窗,绝不是一件随便的事情。那时的建筑师基本上既是雕塑家、绘画家、科学家,又是技艺高超的工匠,某种程度上还是可以和上帝对话的巫师,达·芬奇、米开朗琪罗是其代表。人的力量和才智虽然有限,但当穹顶那不绝如缕的光线倾泻而下并且弥漫开来时,人也就变得崇高伟大起来,尤其是设计建造了教堂的建筑师,变得犹如神一般的存在。

工业革命以来,西方的传统建筑日渐式微,现代建筑应运而生,柯布西耶那句“房屋是居住的机器”,可谓现代主义建筑的宣言。虽然现代建筑与传统建筑貌似决裂了,但是现代主义的建筑师却欣然接过了“空间与光影”的大旗,形式、风格与材料可以千变万化,只要抓住了空间与光影似乎就有永恒的可能。青年柯布西耶花了很长时间游历了欧洲的经典建筑,他从帕提侬神庙的废墟中看到了光影的魅力,还看到了人性的光辉,甚至看到了科学与理性的伟大。虽然他早年激进狂热的讴歌推动着现代建筑的发展,并且明确提出了现代建筑的五点要素,可是在晚年他却游离于现代建筑之外,无论是静谧粗犷的拉图雷特修道院,还是神秘梦幻的朗香教堂,它们都把空间与光影的变幻演绎到了极致。大器晚成的建筑大师路易斯·康也是运用光线的顶级高手,他的每个建筑都在试图建立人与宇宙的秩序与关系,埃克斯特图书馆、萨克尔研究所、金贝尔美术馆、孟加拉国议会大厅等建筑尽管功能与规模各异,但却都是光影魅力无穷,都是能让人感受到永恒性精神存在的建筑。

莫非现代主义的建筑大师都为光影所俘虏?同时代的建筑大师密斯更在乎空间的通用性和流动性,而不是光影的变幻。他设计的建筑秩序明确,材料构造精准,相对柯布西耶的建筑来说更具有“机器性”,他的绝大多数建筑的维护外墙几乎全是玻璃,可谓有光无影。乡村的夜晚是黑暗的,而城市的夜晚灯红酒绿,密斯的建筑在夜晚才睁开了自己的明眸善睐的眼睛,他的建筑是属于城市的,所以这些大师中对世界城市建筑影响最大的无疑当属密斯。

说到二十世纪的建筑大师,赖特当然是绕不过去的,他的草原式住宅受日本传统建筑影响很大,舒展深远的水平挑檐导致光影效果并不明显,窗户基本都是处在阴影里,这样的氛围正符合谷崎润一郎笔下的《阴翳礼赞》。日本或者中国传统的建筑开窗大小和位置虽然要远比欧洲的石砌建筑自由,但是高大的屋顶和深远的出檐使得窗户几乎永远处在阴影里,从外面只能看到金碧辉煌或者栉次鳞比的瓦屋面,室内的光线经过屋檐的遮挡与过滤总是隐约朦胧的,这样的建筑是离不开院子的,因为院子提供了光线,并且人在屋中可以通过院子感受到昼夜交替与四季的轮回,在我们的传统中时间的概念就是光阴,所谓“一寸光阴一寸金”。

啰嗦了这么多,并非要讲什么建筑史或者建筑大师,只是想在简要的梳理过程中回顾一下历史建筑中的空间和光影是如何存在与变化的,而当下被建筑师奉为神明的空间与光影又是怎么存在的呢?要讲清楚这个问题并不容易,不妨先用传统诗词类比看看,唐诗宋词是我们传统文化的两座高峰,至今让人流连与仰止,好在大家都有自知之明,基本没有人试图通过填写格律诗词来加高山峰,因为诗词描写的生活早已发生了天翻地覆的变化,曾经的事物也已沧海桑田,属于田园牧歌的时代一去不返,尽管我们内心很难接受。尼采早在一百多年前就高喊“上帝死了”,可多数现代建筑师却接过传统建筑师“巫师”般的衣钵,试图借助来自上帝的光影而不朽,在当下经济全球化的大背景下,在这个极度消费与娱乐至死的社会中,什么才是不朽的呢?那些曾经神秘而神圣的光影还存在吗?光影还是当下建筑存在的基础吗?

我们传统的建筑中无论是皇家宫殿,还是民居院落,或者文人园林,都没有西方传统建筑中那样对光影的极致追求,当然也不存在上帝般的神性,我们建筑的光线可以说是弥漫与诗意的。我们的现代建筑可以说不折不扣的是来自西方,完全继承西方建筑的形式心里总过意不去,但是空间和光影似乎是抽象无国界的甚至没有文化差别,何况也被西方现代建筑师奉为神明。姑且不说这种东西方建筑中光影的精神性是否存在差别,在当下的城市中还存在产生这样光影效果的环境和条件吗?

首先,传统的建筑尤其是公共建筑相对来说都是独立存在的,基本没有什么遮挡,建筑的光影随着自然环境而变化,而当下的城市建筑因为土地条件和密度制约,许多沿街建筑基本以一个正立面存在着,并且还不一定有最佳视距,这样的城市环境导致建筑光影变化大打折扣。其次,当下城市里的建筑白天也基本都是依靠人工照明,尤其是大量的办公楼,只要在工作状态,无论白天还是夜晚都开着灯(这让人想起那些生活在24小时人工照明的笼子里,至死都没有机会接触地面的鸡),一个昼夜开着灯的建筑空间何谈那种自然的光影变幻效果?还有城市的公共建筑立面悬挂着大量的商业或者公益广告,这些广告基本都是可以发光的,传统建筑中无论内部还是外部空间的光影效果都被极大地削弱了。另外当下的城市建筑基本都是以高层存在,维护外墙越来越轻薄,窗户越开越大,乃至全部变为玻璃幕墙,光线缺少必要的承影面,更多的是被反射和折射,这样的建筑光影效果能与传统一样吗?从十层楼窗户照进客厅的光线与从一层地面院子照进的阳光绝对不是一回事。还有当下的城市车水马龙,各种人工制造出来的噪音经久不息,这些噪音极大地瓦解了传统建筑光影的纯粹性甚至存在感,没有天籁之音和静谧的环境何谈光影魅力?

传统建筑因为所用材料、建造技术和施工周期导致空间是封闭内敛的,光影的效果因为洞窟般的窗户而神秘迷人,可以说对应的是一种较为原始的慢生活。而当下昼夜长短的客观时间似乎一如既往,但是人们做事情的节奏和手段发生了质变,速度与效率的提高压缩了时间与空间,我们的生活越发变得时尚而轻薄,人被自己制造的工具和环境所俘虏,生理功能逐步退化,这似乎是令人伤心无奈的事情,我们除了与时俱进还有别的可能吗?

在当下的国际建筑大师中,妹岛和世的作品中的空间与光影令人惊叹而着迷,她通过对磨砂玻璃、压花玻璃、聚酯有机玻璃、柔软幕布等材质的精心运用,使得建筑的光线既是自然的、生活的,也是诗意的,弥漫、模糊的光线,开放、均质、暧昧甚至趋于二维化的空间是她建筑作品呈现的特质,连空气似乎都成了她运用的材料,她的建筑超然地存在着,却没有拒人于千里之外的感觉,恰恰人的存在点亮激活了那些纯粹的空间,使得空灵中多了动感与活力。妹岛似乎将桂离宫现代化和中性化了,她的建筑给我的感觉宛若晨雾中徐徐展开的太极拳,但是“从她的阴柔中可以看到魄力,从她的开放中可以看到隐秘,从她的暧昧中可以看到清晰”。妹岛的老师伊东丰雄认为她的建筑脱离了建筑师对于建筑的梦幻和虚拟的幻想(指沉浸在自己已有的范式和想象之中),她的建筑是生活的体验,是当今社会活生生人的体验,所以具有真实感,是从生活中长出来的建筑。这种特质既来自天才般的灵感,也来自她从一而终的执着与坚持,这样的特质也许让常人难以企及,但却足以给我们启示与信心。

传统建筑中的光影是有密度与温度的,还具有自然的气息,它的密度来自那厚实的维护墙体,而射进窗户的阳光不仅仅提供着内心的温暖,并且提供着真实的热量,这样说来曾经的光线意味着天气与季节的变化,而在安装了空调等各种现代设备的房间,人们对天气与季节导致的温度变化已不是那么敏感,可以说城市里基本是没有季节的,也似乎可以不需要季节的存在,当然能四季如春最好。我曾参观过柯布西耶的拉图雷特修道院和圣皮埃尔教堂,感触颇深,前者因为建造时间早,里面基本没有什么现代设施,光影感觉是那么质朴与纯粹,而且空间中可以嗅到那种来自原始的泥土气息;而后者于二〇〇六年才完成建造(柯布西耶卒于1965年),尽管室内基本维持着素混凝土的原始状态,但是设备管线多了不少,甚至还有粗大的空调风管,因为这些设施的存在让人感觉到那些光线就没有前者那么自然与纯粹。

我们当下城市建设动力不夸张地说基本是靠出卖土地与建设大量住宅而维持的。我不知道全球的国家中有没有像我们这么热爱阳光的,幅员辽阔的祖国大地上,城市住宅从南到北、从东到西都严格地执行着“日照间距”这个硬性法规,常常会有新建建筑遮挡了后面住宅的日照,也有不良开发商在日照计算上弄虚作假,从而引发了大量的纠纷和矛盾。这个日照间距真的很公平吗?能使得广大老百姓阳光普照吗?其实那些高楼底层的住户日照永远是少的,何况就是在京城,又有多少外来务工人员住在地下、半地下室呢?这个法规导致的结果是,我们的住宅基本都是南北向布置,高层住宅之间的楼间距动辄五六十米甚至更大,虽然这些高层住宅的容积率不低,可是密度却基本只有百分之二十左右,一个个小区将城市划分成了一个个孤岛。柯布西耶倡导的“明日城市”构想在我们当下的城市中基本实现了,只是还不够完美,也许当中央拆除小区围墙的政策实施后,就堪称完美了。

我一直很惊讶范仲淹的想象力而非文采,他在写《岳阳楼记》时根本就没有去过这个地方,竟然妙笔生花,把岳阳楼写得气象万千神采飞扬,千百年后仍让人心旷神怡向往不已。古人讲究的是“读万卷书,行万里路”,这也是迫不得已的事情,因为印刷成本太高,加上那时也没有报纸、广播、电视、相机、手机和网络,一些知识的获取只能靠身体力行,这样反而更节省时间和成本。那时的人们要看见并了解一个建筑似乎只能用脚步去丈量,靠眼看耳闻鼻嗅去体验,靠心灵去感受,而当下大家对一个建筑的了解和认识就容易多了,即使职业建筑师又实地体验了多少经典建筑呢?建筑师作品集的照片基本都是在房子建成后第一时间拍摄的,技艺高超的摄影师扛着专业的摄影装备,如同狩猎一样守候时机—为的就是捕获那一缕神圣的光线,从而使得建筑因为这光影而神采飞扬熠熠生辉,不少建筑似乎就是为了作品集才应运而生的,因为相当一部分建筑师内心的“甲方”不是别的什么,正是作品集。奇怪的是特别讲究“以人为本”“天人合一”的建筑师在拍作品集照片时并不喜欢人的出现,不少建筑师厚厚的作品集相片中人的数量加起来不会超过个位数,即使这样拍出来的片子还需要精心挑选和后期处理,如果说看着美图秀秀照片相亲不靠谱的话,那用作品集照片来了解和体验当下的建筑就更不靠谱。

当下建筑师做设计除了特别讲究“以人为本”“天人合一”外,还很在乎建筑的场所感和地域性,其实多数建筑师都忽略了建筑所处环境的客观时间性和季节性变化的影响,投在西墙上的朝阳和映在东墙上的夕阳,颜色与浓度是很不一样的,当然春天和秋天的阳光也不一样,杭州西湖和武汉东湖的差别不仅仅是面积不同。可以说在当下城市中生活长大的人(当然也包括建筑师)基本没有分辨这些事物的意识,可是他们却依靠掌握的知识和理论顽固而自信地讲解着“小麦”和“韭菜”的习性、形状乃至基因有多么的不同。

现代的城市是雄性的,它用满城灯火照亮了自己,所以就不再需要月亮和星星,传统的诗词中可以没有太阳,但是如果没有了月亮与星空是不可想象的。儿时记忆中的三五之夜是那么明亮与美好,我曾经在月光下读书写字,还记得小学课文中张衡因为数星星从而成为伟大的天文学家的故事,可惜这些在现在的城市中已俱往矣,雾霾重重的日子能看见一轮晕乎乎的太阳都会激动不已。孙伏园曾经陪着鲁迅去西安,鲁迅失望地说连这里的天空都不是长安的了。今年春节去西安,雾霾中古城花灯绰约而朦胧,晚上因了这雾霾西安越发显得厚重、深沉与古朴,竟然颇有诗赋中长安的气象。还记起了苏轼笔下的月夜,那是何等的空灵与画意:“元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。”

坐在四季开着空调与昼夜开灯的现代化写字楼里,落地大玻璃窗外一切都模糊了,城市变得朦朦胧胧,一杯咖啡在手的建筑师优雅地画着草图,他脑海里憧憬着安藤忠雄的风之教堂、光之教堂、水之教堂⋯⋯窗外的影子都到哪里去了?!也许只有摆脱了这心头臆想的光影,我们才能得到涅槃的机会。

二〇一六年六月十二日初稿,十五日再改

来源:《书城》2016年08期 王大鹏

文章末尾固定信息