2018年2月6日凌晨,饶宗颐走完了他101年的人生道路,与世长辞。也许在这个时代,“大师”是个让人不得不谨慎使用的词汇,但称饶宗颐为大师,没有人会觉得突兀。

饶宗颐先生,1917年生于广东潮安,出身书香名门,自学而成一代宗师。其茹古涵今之学,上及夏商,下至明清,经史子集,诗词歌赋,书画金石,无一不精;其贯通中西之学,则甲骨敦煌,梵文巴利,希腊楔形,楚汉简帛无一不晓。

人谓‘业精六学,才备九能,已臻化境’。钱钟书说他是旷世奇才,季羡林说他是‘心目中的大师’,法国汉学家说他是全欧洲汉学界的老师,当代最伟大的汉学家,一代通儒。

季羡林先生认为饶先生“涉及范围广,使人往往有汪洋无涯涘之感,这在并世学人中并无第二人”;并直言“近年来,国内出现各式各样的大师,而我季羡林心目中的大师就是他”。

许嘉璐先生则断言:“他是中华传统文化呈现于20世纪的最好典型。我可以说:50年之内,不会再出第二个他!”

饶先生是第一位讲述巴黎、日本所藏甲骨文的学者;第一个系统研究殷代贞卜人物;他首次将敦煌写本《文心雕龙》公之于世,又是研究敦煌写卷书法的第一人;他是撰写宋、元琴史的首位学者。这些领域囊括了上古史、甲骨学、简帛学、经学、礼乐学、宗教学等13大门类,他出版有著作60余部,论文400多篇,著述3000万言,仅《二十世纪饶宗颐学术文集》浩浩12卷,就达1000多万字。

先生通晓英语、法语、日语、德语、印度语、伊拉克语等6国语言文字,其中梵文、古巴比伦楔形文字,有的在其本国亦少有人精通,而饶宗颐先生以中国人,却能通乎异国“天书”。他还精通古琴和中国音乐史,中国书法、绘画更是清逸飘洒、自成一家。

1962年,年方45岁的饶宗颐,即荣获号称“西方汉学之诺贝尔奖”的法国法兰西学院“儒莲奖”。此外还荣获法国文化部文学艺术勋章、香港海外文学艺术家协会授予的中华文学艺术家金龙奖和国学大师荣衔,以及香港大紫荆勋章。

由于他几十年来致力于推动中国学以及汉学发展,促进中国学在海内外的推广和交流,2013年3月23日,第五届世界中国学论坛授予饶宗颐“世界中国学贡献奖”。2014年1月,饶宗颐先生当选法兰西学院外籍院士。

饶宗颐治学70余年,足迹遍布五大洲,他先后在新加坡大学、印度班达伽东方研究所、法国科研中心、法国远东学院、美国耶鲁大学研究院、日本京都大学、九州大学从事讲学或研究,弟子遍布全球。

事实上,饶宗颐既非学院派,也非西洋派,而是一位受家庭浓厚的文化熏陶,自学成长的大学者。

饶宗颐出生于广东省潮州的大富之家,其外祖父为清末进士,父亲饶锷为当地知名的考据学家、工商金融界名流,饶锷四兄弟都开了发行钱票的钱庄,周转海外侨汇和国内军饷,几代皆为潮州首富。

饶家不仅富甲一方,家学渊源更是深厚。早年毕业于上海法政大学,喜爱西洋建筑的饶锷,在家乡建起了潮州最大的藏书楼——天啸楼,藏书十万余卷。受父亲影响,饶宗颐时常浸泡在此,读书玩耍之间,文史典籍早已烂熟于心。

家学渊源和富裕的家庭条件,使饶宗颐从小便拥有了大多数人望尘莫及的学习条件,当其他孩子都步入学堂读书的时候,饶宗颐感觉学校的教育并不适合自己,总感觉学校教的“太肤浅”,他宁愿独自一人躲进天啸楼里自学。这位后来学富五车的汉学大师,是一个连初中都没毕业的少年。

他人生的第一个导师是自己的父亲。饶锷做学问是按照清朝朴学的路数,对诗词歌赋和佛学皆感兴趣,并写过一本《佛国记疏证》,为佛学经典《佛国记》作注,年幼的饶宗颐充当父亲的助手,为其抄写整理,直到晚年,他仍然能背诵《佛国记》的一些段落。

在父亲的悉心栽培下,饶宗颐打下了良好的传统文化根基,培养了超强的自学能力,可谓一目十行,过目不忘。虽然再未获得正式学校文凭,也未曾留学海外,但后来却在海内外二十余所高等院校任教,精通英、法、日等六国语言,还熟知古代梵文、楔形文、甲骨文、金文、简牍帛书文字,皆得益于他的自学能力。

在成名后,曾有人问他,为什么能够成为这样一个“超级大师”?

他说超级大师不敢担,但是能有今天的成就最主要的原因,是因为没有上大学,“因为大学能够学到的只能是一两个门类,但是父亲给我打开的天空、建立的基础是无科不修,按照中国传统的做学问方法,其实是文史哲相通,文中有史,史中有哲,哲中有文。”

不幸的是,饶锷为编纂一部专以网罗潮州历代文人学者的诗文学术著作及地方历史文献的大著作—《潮州艺文志》,花十年之功,大索遗书,钩稽排纂,在即将编完的时候,终因积劳成疾,英年早逝。才15岁的饶宗颐,没有让父亲的心血之作烂尾,而是秉父遗志将其完成,并连载于岭南大学的《岭南学报》。

这部采用新材料、新体例和新方法编撰的著作,连同他后来在核心刊物《禹贡》上发表的多篇文章,引起学界高度关注。1935年,中山大学校长邹鲁创建了广东通志馆,委任著名学者温丹铭为主任,温老先生随即举荐饶宗颐,将这位年仅18岁、初中肄业的才俊破格聘入馆中,专职艺文纂修。

当时中大广东通志馆的藏书量位列全国第二,那段时间,饶宗颐几乎将馆里收藏的所有地方志都看过,这段编纂地方志的经历,对于他后来学问多面开花起到基础性的影响,后来他编写的《广东易学考》,就直接得益于此时丰富的地方志藏书资料。

1938年,在中大中文系教授詹安泰的举荐下,饶宗颐被聘为中山大学研究员。当时广州已为日军占领,中山大学被迫迁往云南澄江。饶宗颐决心绕道香港前往云南,不料途中染上疟疾,滞留香港。

饶宗颐后来常说留在香港是他命中的缘分,因为那是他一生中唯一的一场大病,他的命运从此发生转折。

王云五是著名出版家,曾担任商务印书馆总经理,他发明了一套四角号码,用来查甲骨经文,后又想在此基础上编一本八角号码的《中山大辞典》,年轻有为的饶宗颐成了他的助手,帮助做一些图书记录工作,这也使饶宗颐第一次接触到许多经文的甲骨书,从此开始对古文字产生兴趣,并研读大量的经史子集。

叶恭绰是有名的书画家与收藏家,曾担任过北京大学国学馆馆长,建国后担任过中央文史馆副馆长。当时,叶恭绰正在编《全清词钞》,他请饶宗颐帮忙收集清词,这段经历让其对词有了更深入的了解,为后来的词研究打下基础。

1949年,饶宗颐在一位潮商的建议下,决定移居香港,而他的家属、孩子都留在了潮州。

从1952年开始,饶宗颐在香港大学中文系任教16年,主讲诗经、楚辞、诗赋等,在英国人的统治之下,中国的学者没有地位,直到离开港大,他仍然只是讲师,没有评上教授。按他的话说,“因为中国人没有权利讲话,英国人要怎么样就怎么样”。

好在他对身外浮名并不看重,在学术的天地里,自得其乐。这一时期,他对敦煌学、甲骨学用力最勤。与大陆学者相比,身处香港的他,不仅没有因为各种战乱和政治运动中断学术研究,甚至还可以接触到海外的汉学研究。

1954年夏天,饶宗颐到东京大学讲授甲骨文,同时到京都大学人文科学研究所研究甲骨文,在那里他受到了极大的震撼。京都大学有数千片来自中国的甲骨文,但当时并没有引起日本学者重视,饶宗颐等人在罗振玉的带领下开展研究,后来撰写了《日本所见甲骨录》,这在日本可谓开风气之先。

此后,他又在法国、意大利等地,陆续寻找流失到海外的甲骨文,一一加以研究。1959年,饶宗颐终于出版巨著《殷代贞卜人物通考》,这部书以占卜人物为纲,将占卜的大事融会贯通,全面地展现了殷代历史的面貌。

此书一经出版,共有13个国家和地区发表评论,并加以推介,在中外学术界影响巨大。因为这部著作的发表,1962年法国法兰西汉学院将“儒莲汉学奖”颁给了饶宗颐,这个奖项被誉为“西方汉学的诺贝尔奖”。也因此,饶宗颐(号选堂)与罗振玉、王国维、郭沫若、董作宾(分别号雪堂、观堂、鼎堂和彦堂)并称为“甲骨五堂”。

因研究领域的相似性,又有人将其与季羡林并称“南饶北季”,与钱钟书并称“南饶北钱”,但正当饶宗颐在香港和国外的学术研究风生水起的时候,季羡林被关进牛棚、扫校园,而钱钟书在五七干校劳动或翻译《毛泽东文选》。

文革中大陆的学者们停滞不前,饶宗颐却在满世界留下了脚印。要考证甲骨文,他就出现在日本;想要研究敦煌学,他便去了法国;要研究梵文,他就去印度。从一个领域跨到另一个领域,且在许多领域做出了开创性的成绩,这不能不说是托香港之福。

饶宗颐的研究几乎涵盖国学的所有领域,根据他自己的归纳,其著述可分为:敦煌学、甲骨学、诗词、史学、目录学、楚辞学、考古学 (含金石学) 、书画等八大门类。很难把他归到哪一家,他曾幽默地说,“我是一个无家可归的游子”。

2009年《饶宗颐二十世纪学术文集》在大陆出版,共计十四卷二十册,超过一千二百万字,包含专著八十余种,论文一千多篇。学者称其“业精六学、才备九能”,他则以“天地大观入吾眼,文章浩气起太初”这样气势磅礴的对联,来表现其开阔的视野和博大的胸襟。

其早年以治地方史志为主,中年后兼治四裔交通及出土文献,壮年由中国史扩大到印度、西亚以至人类文明史的研究,晚年则致力于中国精神史的探求。季羡林曾评价他最善于发现问题,绝不固步自封,随时准备接受新的东西,饶宗颐则说季老懂我。

王国维曾把“新发见(现)”归纳为五类:一、殷虚甲骨;二、汉晋木简;三、敦煌写经;四、内阁档案;五、外族文字。陈寅恪则说,“一时代之学术,必有其新材料与新问题”。而饶宗颐对新材料、新证据的重视和掌握,让人吃惊。

季羡林在《饶宗颐史学论著选》序言中写道:“每一次有比较重要的文物出土,他立刻就加以探讨研究,以之与纸上遗文相印证。他对国内考古和文物刊物之熟悉,简直远达令人吃惊的程度。即使参观博物馆或者旅游,他也往往是醉翁之意不在酒,而是时时注意对自己的学术探讨有用的东西。地下发掘出来的死东西,到了饶先生笔下,往往变成了活生生的有用之物。”

饶宗颐对国外的考古发掘以及研究成果信息灵通,因而能做到左右逢源、指挥若定,研究视野无限开阔。国内一些偏远地区的学术刊物,往往容易为人们所忽略,而他则无不注意。

事实上,人们将饶宗颐与季羡林并称不无道理,他们两人皆通晓多国语言,研究领域皆极为广泛,在梵文、吐火罗文、敦煌学、佛学等领域有交叉研究,虽然见面机会不多,但两人惺惺相惜,互相评价甚高。

有人说,饶宗颐钻研的学问,莫不是用世界上最艰深的语言写就的。他在40多岁学习梵文,60岁以后,学同样有“天书”之称的希腊楔形文字,这些都是为了能直接读懂最原始的经典。

说起他学习梵文,还有一段有趣的故事。他在港大教书的时候,因为已经出版了甲骨文专著,一位北大的学生向他请教问题,这个人是印度驻港领事馆的一等秘书白春晖,是一个名副其实的中国通,后来尼赫鲁访华时他还担任翻译。

很快,饶白二人成了朋友,饶宗颐要他教其梵文,此后又随其前往印度游学,他的足迹遍及印度南北,得以对梵文佛经有深入研究,仅仅一年之后,他就被聘为印度班达伽东方研究所研究员和永久会员。

同时,他与法国汉学研究者的交往加深,得以阅读法国的大量敦煌古籍,想到当时中国的敦煌学已经落后于外国,他暗下决心,一定要好好研究,为国人争一口气。不久他和法国汉学家戴密微共同出版重要著作《敦煌曲》,书中利用敦煌出土资料,全面探究敦煌曲子词的起源问题。

1978年前后他又独立出版《敦煌白画》一书,研究敦煌画的人往往将注意力集中在敦煌壁画和绢花上,而《敦煌白画》一书专门研究散落在敦煌写卷中的白描画稿,填补了敦煌学研究的一项空白。这两部著作的问世,也奠定了饶宗颐在敦煌学研究领域的重要地位。

不管是甲骨文、梵文,还是敦煌学研究,饶宗颐都非常注意找到最原始的材料和证据,他的习惯是每一个问题都要穷追到底,去学习不同的语言文字,也正是为了追根溯源。在他看来,“这个过程是很有意思的,令我欲罢不能。我的求知欲太强了,这个求知欲吞没了我自己”。

清华大学出土文献研究与保护中心副研究员沈建华,曾近距离追随饶宗颐17年,让她最难忘的是饶宗颐永远对任何事物都抱有一颗童真的好奇心,“正因为每天有了这一颗好奇心,才让他每天笔耕不辍地写作”。

饶宗颐经常说,“我来不及看书,来不及烦恼”。他风趣地把自己比作知识海洋里的“两栖游物”:“我一天的生活,上午可以在感性的世界里,到了下午说不定又游到理性的彼岸上,寻找着另外一个世界,另外一个天地。越是没有人去过的地方,没有人涉足的地方,我越是想探秘。”

沈建华介绍,饶先生的写作通常是同时写几篇文章,并驾齐驱,比如说上午写甲骨文,到了下午也许写敦煌,到了晚上又是看简帛,遇到问题就放一下,等到把这个问题想通了,再继续写。

“有的文章几天写完,但是有的文章积累了三十年,像《汉字符号》这本薄薄的小书,他积累了三十年,一点一点写。”所以,在她看来,虽然饶先生的文集已经出版,但是还有一些旧稿没有发掘整理出来。

不少人将饶宗颐与王国维、陈寅恪相比,认为他们在治学上既博且深,在许多领域开风气之先,但王、陈二人皆没有饶宗颐在艺术上的成就。

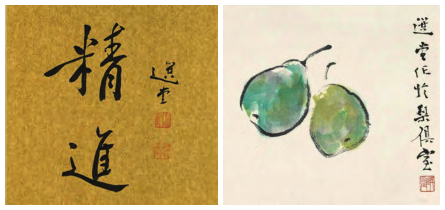

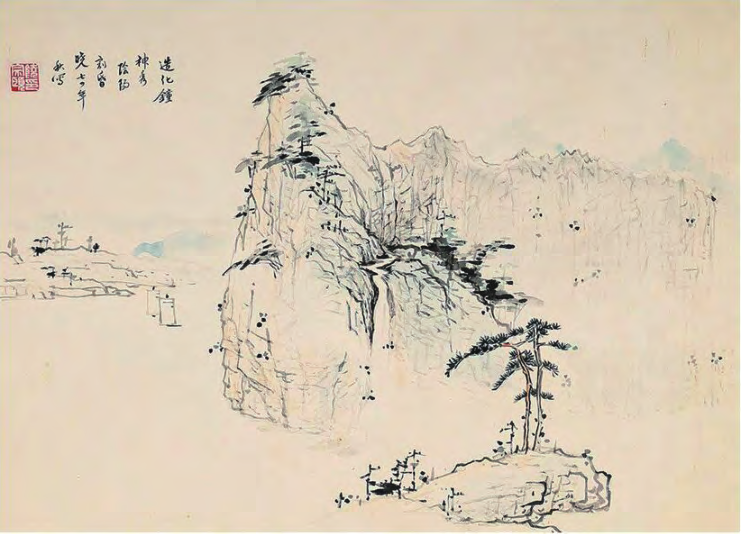

饶宗颐精通古琴,善于诗赋,书画作品更是清逸飘洒、自成一家。随年岁日长,他的书画作品越来越精到,已经呈现出一种与前人全然不同的风貌。2003年饶宗颐捐出自己大部分的藏书,在香港大学建成饶宗颐学术馆,这里挂满了他的各类书法和绘画作品。

有人评价,经过半个多世纪的磨炼,师古人,师造化,得心源,他在技法上已经从心所欲不逾矩,而他的性情与人生观,也圆通无碍地融在画中,使其画作成为了传说中极其罕见的学者画。因为熟悉甲骨学、敦煌学,在他的书法之中又融入了许多古文字笔法。

饶宗颐平生最钦佩庄子的“参万岁而一成纯”,这句话出于庄子的齐物论,齐物论的主要思想是将多与少、一万年和一瞬间,都看成同一回事,把一万年的精华提炼为纯度很高的一瞬间。

饶宗颐在书画创作上也运用了很多齐物论思想,比如说在一般人看来,临摹画和创作画是两码事情,但是从齐物论思想来说,他认为,临摹本身就是一种创作。他在临摹过程中,也有自己的构型、用笔,每一笔都是他自己创作出来的。

可能正是因为对老庄和佛学的参悟,让他对生死有超越性理解,也是他长寿的秘诀。曾有人问及他对王国维的评价,他说王国维是一位了不起的学问家,只可惜未能真正超脱,这对他做学问乃至词学创造上的成就,也有一定限制。

他这样评价王国维:“首先,他未曾走入西方大教堂,不知道宗教的伟大,而且对于叔本华的哲学也不可能真正弄明白。其次,王氏对佛教未曾多下功夫,对道教也缺乏了解,不知道如何安顿自己的心灵。所以,王氏做人、做学问,乃至论词、填词,都只能局限于人间。一个人在世上,如何正确安顿好自己,这是十分要紧的。”

他认为,陶渊明比王国维要明白得多,陶渊明生前就为自己写下了“死去何所道,托体同山阿”的挽歌,由人生联系到山川大地,已有所超越。王国维学康德,对其精神并未真正悟到,所以他讲境界,讲到有我、无我问题,虽已进入到哲学范围,但无法再提高一步。王国维如果能够在自己所做学问中,再加入释藏及道藏,也许能较为正确地安排好自己的位置。

他常对人言,做学问和做人要耐得住寂寞,要有平常心态,不能急功近利。要“守株待兔”:

“积极追兔子的人未必能够找到兔子,

而我就靠在树底下

当有兔子过来的时候

我就猛然扑上去

我这一辈子也不过就抓住几只兔子而已。”

来源:《阅读》2018年ZF期 佚名

文章末尾固定信息