革新思想在晚清以降传入中国并影响年轻一代,以“五四运动”为代表,对整个中国社会产生了巨大的冲击。它是一次历史整体性的“断裂”与“开启”。有学者指出,“五四运动”彻底实现了中国“新人”的产生,趋“新”成为一种无法阻挡的历史动力,中国人的情感方式与价值判断在求“新”的过程中被彻底改变。“新人”创造的新的自我本质、生活道路与国家、社会密切衔接,个人成为“普遍的媒介”,构成现代民族国家的积极元素。这一叙述对于大众文化领域而言基本是恰当的,但当时的中国画坛并未在“五四”前后出现大量的这类“新人”,大部分画家仍在“新旧之间”进行探索。吕林出生于20世纪20年代,其人生轨迹恰好处于这种特殊的时代背景中——对其艺术主张与创新性探索的个案研究,可成为探索中国美术现代化和本土化的一个重要切片。

图1 吕林《马尸掩体》版画9.5cm×17.3cm 1947年

图2 吕林《纪利子》版画(连环画第22页)19.5cm×28.8cm 1947年

艺术轨迹与现代性坐标

要谈论吕林的版画艺术,须从其颇为传奇的人生经历开始入手。吕林,曾用名吕琳,原名吕佩琳,1920年出生于山西吉县。吕林对艺术的最初兴趣源于他的姐姐:“小时候家境贫寒,但父母还是省吃俭用,供我去读书,然而我却迷上了绘画。这可是受我姐姐的影响,我姐姐心灵手巧,会绣花,会剪窗花,会画各种各样的图案。我每天都在姐姐身边看她画画,常常也拿起笔来涂涂抹抹……”1938年,吕林来到山西民族革命大学,在地下党领导下从事美术创作,并在该校主办的《先锋》杂志上发表了自己第一张版画作品《敌机轰炸后》。1940年,吕林奔赴延安,先后在陕北公学和延安鲁艺学习,成为中国新兴木刻运动的参与者。吕林是延安鲁迅艺术学院第4期学员(1940年2月—1941年3月),师从力群、古元、江丰、王式廓、王朝闻等人,他在这里系统学习了美术课程:写生、素描、速写、雕刻、漫画、美术史、美术理论等。“延安鲁艺”艺术思想和创作方法对他影响至深,造就了吕林早期的艺术探索与绘画实践脉络。

1945年至1948年,吕林在晋绥军区政治部和120师独一旅战斗剧社任宣传干事。在此期间,他不仅编演了大量的文艺宣传节目,也创作了很多木刻版画和连环画。这一时期的代表性作品有版画《马尸掩体》(图1)、木刻连环画《纪利子》(图2)、油画《巷战》等。1947年12月2日的《晋绥日报》上刊登了吕林的文章《十六幅画是怎样画出来的》,体现了他早期的创作方法与艺术思考。1948年至1952年,吕林历任西北艺校二部美术部主任、西北军政大学艺术学院美术部主任、西南人民艺术学院美术系主任、西南美协副主席等职,在中国高等美术教育领域作出了重要贡献。同时,创作了连环画《刘胡兰》、油画《炼钢》《火线入党》、雕塑《农民》等作品,出版《艺用人体解剖学一书》。

1953年至1956年,他深入宝成铁路体验生活,和铁路工人一道,跋涉剑门山、攀登吊脚岩、险渡黑水滩,其间出版了个人画集《修筑铁路的人》和版画《要让火车从这里通过》《雁翎队的出击》等。60年代,他的主要作品有石膏拓印版画《采桑》《鱼跃》,雕塑《江姐》。70年代中期以后,吕林来到成都,主要致力于中国水墨画的创作,这一时期也是吕林艺术创作的高峰期。此时他担任四川美协副主席、四川省诗书画院副院长,成为活跃于西南的重要艺术家。

纵观吕林的人生历程,无不与20世纪中国美术领域重要的思潮和运动交织在一起,由此成为中国美术现代化和本土化探索进程的参与者,其艺术探索可概括为三个时期:一、抗战后的艺术民族化、大众化探索阶段;二、社会主义现实主义表达阶段;三、对传统艺术语言的借鉴与吸收阶段。这也反映出吕林在不同时期积极、自主、独立、开放的探索意识。

长期以来,学界对中国现代版画艺术的认知与定义,基本归结于20世纪30年代初以鲁迅为旗手而倡导的新兴木刻运动,由于受到苏联和西方珂勒惠支等人的影响,逐步确立起版画的现代性。但是,仅将新兴木刻运动或一八艺社作为源起,以洞悉中国现代版画的发展历程,不够准确,其原因在于忽略了版画的本土发展渊源和民族化、本土化历程中对民间文艺和传统文化的吸收与转换。概括而言,学界在关于川渝版画艺术发轫期的研究路径主要有三:一是对新兴木刻运动精神的承接;二是对近代欧洲木刻形式语言的吸收;三是战时大后方的版画艺术形式受战时环境和政策导向在创作题材、风格上的定型。除此之外,鲜有对个人艺术创作形式上的探索展开系统的分析。同时,我们常容易受到历史研究“整一性”思想的影响,或先入为主地围绕预设结论进行历史叙事,这并不利于廓清历史的原本面貌。事实上,吕林独特的版画创作实践可谓川渝版画发轫期的一条关键线索。

图3 吕琳《桑园》版画24.2cm×38.3cm 1960年

图4 吕林《湖畔秋收》版画38cm×50cm 1963年

“在传统中找寻”的艺术实践

吕林在20世纪五六十年代,尽管历经坎坷,但仍未放下画笔,并潜心研究传统艺术。他于竹、木、牙雕、制砚,无不涉猎,尤其关注四川各地出土的汉代画像砖。四川是我国汉代画像砖的主产区之一,不仅数量多,题材广,而且分布范围极大。它与画像石、石阙并称为四川汉代艺术的三大高峰。四川画像砖以夸张、古拙和多变的风格成为汉代画像砖艺术的集大成者,吕林正捕捉到了这一艺术门类的独特魅力。从60年代起,吕林对川渝地区出土的汉代画像砖进行了专门、系统的研究、拓印和图像整理,并于80年代出版了由他整理而成的《四川汉代画像艺术》一书。在20多年的整理过程中,吕林也在不断地吸收传统造型艺术语言的精髓,并尝试将画像砖的拓印方式运用到自己的版画创作中。

早在20世纪30年代,中国现代版画导师鲁迅在致李桦的信中就说过:“倘参酌汉代的石刻画像,明清的书籍插图,并且留心民间所赏玩的所谓‘年画’,和欧洲的新法融合起来,也许能够创出一种更好的版画。”这也就是前文所言的走向民间、走向传统、融合中西的版画发展路径。版画与画像砖的转换实践,是基于两者在制作方式、流程、转印以及语言上的关联。版画创作无论是木刻、铜板、石刻都需要先绘制小稿,然后“反向”地在对应的材料上进行雕、刻,以留下形象和痕迹,再将之转印,这与拓印画像砖/石的制作方式一样。不同的是,后者的制作程序一般不需要最后一步的转印,但后来的研究和图像传播却更注重这一转印过程。吕林在对画像砖进行研究的过程中,注意到了两者的关联性,以及在版画创作中进行吸收和转换的可行性。拓印的画像砖具有汉代造像和石雕艺术中的粗率、雄浑和整体感,蕴含着本民族的传统审美追求——这不同于现代版画对细腻的痕迹抑或是表现性手法的追求。

走向民间与大众结合这一线索在学界已被充分研究,相比之下,走向传统这一研究线路尚不完备,这既因为传统文化的内在要旨与现代版画的诉求之间存在事实差异,同样也缺乏对艺术史中具体的作品和人物的充分考察研究。从这个角度看,对吕林作品与其创作渊源及影响的梳理、研究极为必要,尤其有三个层面值得深究:一是吕林对传统文化的吸收与转换;二是对画像砖、画像石的思考与再利用,尤其是创作技法对其版画创作的影响;三是现代版画语言与传统艺术之间的互动。三者的有机的密切联系是吕林版画创作的重要切入点。

熟悉吕林的人,定会知晓其对传统文化的热情。从诗书文集到礼仪规范,从创作样式到审美趣味,都保留了许多传统文人的追求与品质。艺术作品对他而言是集文化、人生、精神表现的综合载体,因而他的创作中既有西方绘画中对写实和人物造型的严格要求,同样也有传统文化中基于写意的浪漫主义风格,两者互通互融而又因具体的材料(版画、国画、油画)而葆有各自的媒介特性。在版画创作中,吕林不仅使用了西方版画的语言要素,更从四川出土的画像砖中汲取形式语言,对画面的平面性和绘画本体加以强调,更以对陶、石膏等材料的使用,在塑模、复刻、拓印中做进一步突破。因而,他的创作能给予观者一种亲切感,语言上也更易形成有效的对话与交流。

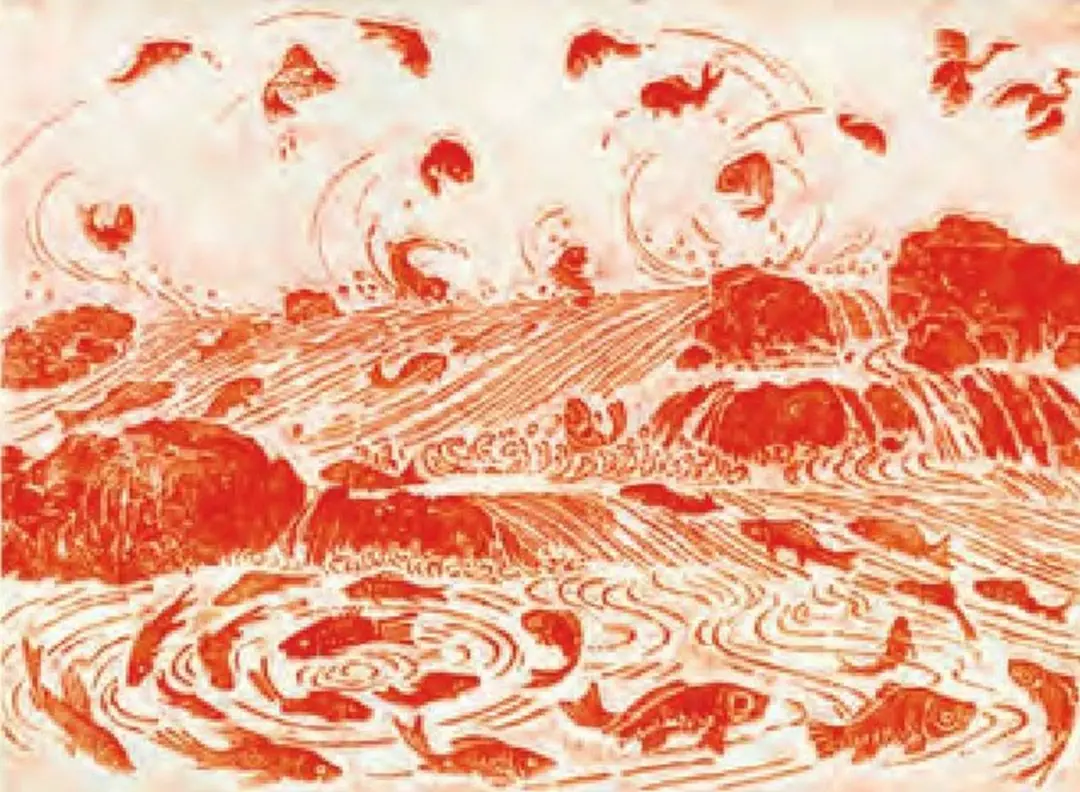

吕林对汉代画像石、画像砖的造像方式、位置经营、气韵与技法的全面吸收,既体现在形式语言上,也在题材表达和艺术思想上有所反映。正如美术理论家王朝闻针对南北画像砖所言:“北方的汉代浮雕显得比较庄重质朴,而四川的,却显得更为活泼。”[4]四川汉代画像石、画像砖线条的使用也更为灵动。作品中的农耕、射猎、收获乃至丧葬图像都有一种美好愿景,体现出的是基于现实世界的一种生产、生活理想,是融合日常生活和神话传说的结晶。在传统文艺精神中注重生动性而非写实技法,带有一种浪漫主义基调而非现实主义写照,贯穿着吕林后期创作的拓印版画《桑园》(图3)、《湖畔秋收》(图4)、《鱼跃》(图5)、《夏》(图6)、《采茶》(图7)、《梨园管理》(图8)等作品,同时,作品中所刻画的日常场景也彰显出形式本身的趣味特征。

图6 吕林《夏》版画41cm×55cm 20世纪60年代

图5 吕林《鱼跃》版画3 cm×50.5cm 1963年

“拓印版画”的民族形式感

沃尔夫林曾撰文描述“民族形式感”的存在:“民族的形式观念不需要在所有时代都保持为同等强度。可能会有这样的时期,艺术没有中断,特殊民族品质退到幕后,而为外来要素腾出空间。”[5]反过来,在另一些时期,民族形式则可能体现为显性的常态。吕林在20世纪60年代开始创作的一系列石膏版画拓片作品,便是对二者的融合,从其中可清晰地看到他的探索目的,或许不在于简单地强化文化差异或身份认同,而是要通过这样一种表达,促使观者对视觉活动的多样性认识。

作品《春》(图9)描绘的是春耕时节的犁田场景,画面以近景、中景、远景的层次铺展开来,以水田的蜿蜒增加视觉的延展。很显然,这并未以西方古典绘画中的透视为主要结构,而是以国画中的平远法为依照。画面中的树木、人物乃至动向,都没有遵照写实技法而强调结构、光影,而是趋于平面,墨色也由近及远地淡去,这样的日常场景恰是使用传统拓印方式的结果——先用石膏塑像,然后赋色,用宣纸将石膏塑像中的线条、块面、组织形式进行转印。画面虽然整体以块面体现,但人物的服饰、树木的枝丫仍以线条塑造,这种技法与版画的阳刻、阴刻形成直接的对比。从物象的前后空间来看,画面正中的树和正在犁地的牛,一则通过墨色的深浅加以区分,二则从线条与块面结构的关系拉开距离。因为画像砖本身的立体性(浅浮雕感),使得两者交织的地方留有自然过渡的空白“缝隙”,三维空间上的立体特征跃然于二维平面的纸张上。

画像砖是一种正塑型的艺术,而版画则相反,是对负空间的处理,尽管有着天然的差异,但受汉画像砖石拓片的启发,吕林在版画创作上有意提升空间与物象交织的层次,使平面性上的立体结构得以凸显。由于画面本身是具有浮雕感和拓印平面的结合体,融汇而成的新的语言形式,使得画面更为率真、厚朴,于平常处显出灵韵。

在1960年创作的《桑园》中,吕林用上下两层图像展现出一幕采摘桑叶的场景,但这里显然不像他此前作品那样地注重一个绝对的视觉中心,用西方古典绘画的表现形式展现丰富的背景画面。在此前的《纪利子》、“宝成铁路修建”系列中,他用写实技法刻画出一个主题,将人物置于一个统一场景中,以姿势、表情来增加视觉张力,使画面具有戏剧般的冲突感;在木刻版画《秦岭之晨——宝成铁路的女勘测员》《秦岭之晨——送筏人》(图10)等作品中,人物造型坚实,遵循严谨的人体结构,场景同样以光影、明暗凸显体积和纵深的空间。与之不同,《桑园》则是平面化地展开采桑叶的人物动态和场景关系,这和魏晋时期的《竹林七贤与荣启期砖画》有着很强的共通性,在形式上注重线条与平面装饰意味。从最初只有点、线、面的简单勾画,到后来曲线、圆环、旋涡形甚至S形的装饰,都被应用在他作品中了。

在1975年创作的《梨园管理之二》中,同样是对劳动场景的表现,但梨园的场景显然是艺术家提炼后的抽象表达,树木交错,以线条和叶点共同呈现,人物处于梨园中,正进行防护、消杀工作,画面没有一个绝对的视觉中心。很显然,两幅同题材的创作,都注重对抽象语言的应用,这种特征的呈现离不开对画像砖中洗练线条、简练场景、平行叙事、非中心构图的吸收。批评家王林对此评价道:“以满幅布局的平面构成,单体形象的多次重复,整体结构的饱满生动,把绘画形式的独立性提升到一个前所未有的高度。吕林作品的超前性是显而易见的,几乎是20年前(20世纪60年代),吕林就创作了这样以形式美为归旨的作品。”[6]此处所言的绘画形式的独立性,是西方现代主义艺术中的要求,多强调艺术的独立,绘画上以强化平面形式、语言自足,去纵深空间、去文学叙事为要旨。相较于他此前的连环画或者其他有着明确主题以及形式服务于内容的作品而言,后期版画中的语言成为一种独立的存在,彰显出绘画本体的魅力,也成为现代主义与传统文化有机结合的典范。

图8 吕林《梨园管理》版画53cm×52cm 1975年

图9 吕林《春》版画38cm×64cm 1963年

图10 吕林《秦岭之晨——送筏人》版画26.5cm×49cm 1954年

来源:《美术》2022第12期 宁佳

文章末尾固定信息