明末清初思想家王夫之(王船山)是近代湘学代表人物,在中国古代文艺思想发展史上有着继往开来、承上启下的传承作用。20世纪80年代以前,王夫之学术研究主要集中在政治、哲学、史学等领域,80年代至今多聚集于王夫之诗论美学研究,认识到王夫之美学思想中诗学思想的丰富、深刻,王夫之作为中国古代学术思想的代表人物,在文艺思想领域有着承上启下的作用,其美学思想乃是中国古代美学思想的集大成者,同时也是中国美学同世界美学对话的支点之一。学者叶朗认为王夫之诗学是中国古典诗学的总结,贺麟、牟宗三、张世英等学者将他与黑格尔并论。明末清初,正处于中国资本主义萌芽和中西文化融合交流时期,受到时代因素的影响,王夫之的美学思想与哲学理论在一定程度上也与西方哲学发展趋势相呼应。他的美学思想存于他的各种著作中,而其诗论美学则在《诗广传》《姜斋诗话》《古诗评选》《唐诗评选》《明诗评选》和《楚辞通释》中较为集中。如果运用中西美学比较的方法,能为王夫之美学思想的理解增添新的视角。运用西方当代美学中本质直观等理念,同王夫之的现量审美观进行互释,能够找出其中的相通性与相异性。

主体间性美学理论主要涉及三个领域,分别是社会学的主体间性、认识论的主体间性、本体论的主体间性。主要体现在现代解释学美学、知觉现象学、存在论美学、生态美学、阐释学美学、修辞论美学等理论范式中。中国学术界主要以学者杨春时为代表的中国后实践美学中的“主体间性”美学理论来构建属于自己的“主体间性”美学。他指出主体间性并不是非主体性的,而是在主体与主体的关系中去确定存在,是超越主体性的,是把与客体对立的片面主体转化为与主体交往的全面主体。本文通过对主体间性美学范式与美学理论的分析,寻找主体间性美学思想与王夫之美学思想的共性与个性,找寻王夫之美学思想产生之缘由,从而更好地构建王夫之美学思想的哲学意义与理论建构,并结合当下现状进行中西美学双向互审,也对构建传统美学与湘学多样性发展提供合理探究的可行性路径。

王夫之美学思想与主体间性美学的关联性

(一)王夫之“现量说”与现象学的“本质直观”

现象学的“本质直观”理论为美学研究提供了新的哲学方法论。王夫之将佛学中的“现量”引入美学领域,用以说明审美特征,并肯定了审美观照中感性与理性的统一关系。如将以上两者互相印证,可见互通与互释的关系。

现象学的“本质直观”分为感性直观和理性直观,是指在直观的内容与对象中直接领会和把握的一种体验,以使现象与本质达到统一。同时,直观是对事物的一种直接的把握方式,是表达对象的本质性,这种本质是指对象在自我认知中构造自身,并自然而然地呈现于我们眼前。感性直观是指直观的内容与对象均是感性体验。在胡塞尔的观点中,思维行为在本质上是以被构造的方式表现出来的。现象学家强调回归事物本身,即对象的本质性,因而我们需要直观地去面对生活中事情的本身,以及对象的本质。摒弃对于对象的先入为主的见解和事情本身的背景环境,忽略对象的固有印象,反之,去感知我们直接接触的事物本身。以上是现象学本质直观中的哲学内涵,试分析王夫之的美学思想,能够发现王夫之“现量说”与现象学的“本质直观”在对待事物的本质性上具有相似的观点。

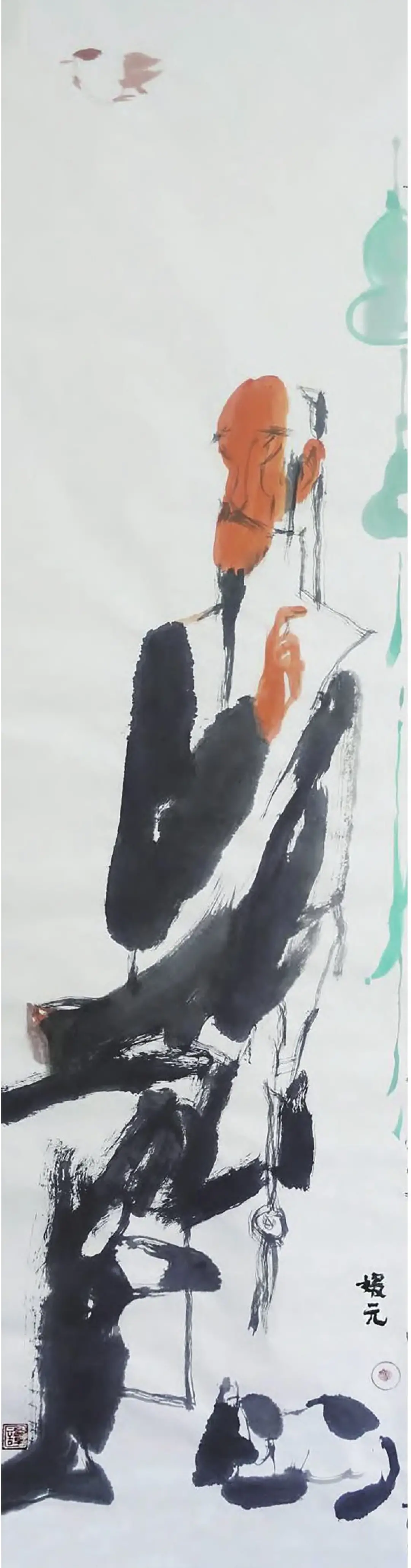

王夫之像谭媛元

如果从西方美学的角度上来看王夫之的“现量说”,能发现他与黑格尔的“美是理念的感性显现”这个命题有比较相似的内涵,都具有综合感性派和理性派的历史意义。王夫之现量美学观是在感性与理性的统一中融汇了对历史的意识,具有中国古代哲学思维的整合性特征,是中国古代天人合一、物我两忘的美学传统的发挥与推进。

王夫之“现量说”与现象学的“本质直观”在某些方面也有所不同。王夫之对于“现量”的解释,认为“现量”一方面是客体充分显现出特性,另一方面是主体在没有思量计较或者虚妄的干预下去获得客体的真实感知。同时还提出了三不,即“不缘过去作影、不假思量计较、不参虚妄”,与胡塞尔提出的现象学的基本原则“面向事物本身”有相似之处,类似于现象学关于“本质直观”的意思。但是胡塞尔是以肯定认识的、纯粹主观性为前提,不追究认识是否与事物的实际相吻合,但是王夫之的现量观则把外界事物之关系原理放在第一位,把主体的认识是否与客观事物的实际相吻合,看得十分重要。这点说明两者的学术路线有所不同。王夫之认为现量是关于物的知识,关于实际的知识,同时也是在“行”的实践中获得知识,所以只有现量知识才是可靠的。为了维护现量的合法性,他还批评了庄子的“各师成心”观点。他认为师古、师天是不对的,人只能以物为师,以物为师就是要处理好“心”与五官之间的关系,因为人与物的关系既是五官与物的关系,又是心与物的关系,不能正确地认识“心”与五官的关系,就不能正确处理人与物的关系,那么自然也就解决不了“以物为师”的问题。王夫之认为心依赖于五官,同时又是五官的主宰,五官感觉是心的窗户,心又将五官的感觉综合起来,融会贯通,从而获得了外物的整体知识。他将这种五官与心“和合”而形成的关于物的整体意识称为“明了意识”,其实明了者属性境、现量、善性。所谓整体知识,就是指它既有当前性又有历史性,是一种综合知识。

王夫之的“现量”在“显现真实”之义这个层面上与现象学意义上的“本质直观”相似,也使得审美意象在“情”与“理”中得到实现。综上两者均强调主体空间上的在场性和时间流中的当下性,互相理解有助于解读更加深化。

(二)“有无之辩”与“存在论美学”

有无之辩在中国虽然不像西方哲学具有纯粹的本体论概念,但仍然涉及本体论层面的问题,如王夫之对于有无之辩有深入的研究,某些研究方法与观点和西方哲学有着惊人的相似。

西方哲学中关于有无问题或者说是存在何以存在的问题,与中国哲学对于有无问题的研究内容存有异同。黑格尔的逻辑学提出“纯有”之观点,同时,他也认为中国哲学是以孔孟为主的道德哲学。有无之辨并非纯粹的本体论分析,而是具有道德哲学意味,另一部分停留在抽象里面的哲学理论,对应的是感性对象的外在联结,其具体化往往是道德、政治、历史等非哲学性的东西,在有无之辩问题上,则体现在某种纯抽象的思考、道德的归附、宗教般的神秘色彩。同时,西方哲学家海德格尔与迈农均在“有无问题”上有过自己的见解,如对“无”做出界定,或提出非存在的观点。生活在明末清初的王夫之,在思想表现和哲学理论视角上,却和当时的西方哲学有相似之处。黑格尔认为(纯有)纯存在是不依赖于自身以外的其他事物,是无规定性的纯粹性的一种空,它只与自己相同,且对内对外没有差异性,这种绝对的、自足的存在实际上也是“无”。纯有和纯无均能通过运动变化,而消失于对方之中,这种运动变化是“有”产生的原因。也就是说,具体的“有”通过运动变化,气的聚合隐散形成可见的“有”或不可见的“无”。这便是“有”转化为“无”的原因。王夫之的有无观点也同样强调世间万物产生的原因是运动的作用,也认为“有”和“无”并没有绝对的差别,并且强调运动才是产生世间万有的原因。

同时,“有无”与“存在”也涉及到生与死的观念。现象学家海德格尔所言的“向死而生”的观点,是将生死认为是一种生命意义的体验,把人看作是一种逐渐走向死亡的存在,而且人是畏惧死亡的。而存在的本真性认为死亡是不可逃避的,正是由于时时刻刻对死亡的警觉,才使得存在的本真性与整体性得到澄明。海德格尔把对死亡的恐惧描述为面对虚无的恐惧,正是这种恐惧感让人感到害怕。

王夫之则从“有”角度出发,将对死的情感认为是“生不可苟荣”“死不可致贱”,即“哀”。他在《张子正蒙注》中提出“贞生死以尽人道”“贞生安死”的观点,有着对于焦虑、恐惧的超越性,也有着“尊生”“明有”的伦理特征性。如果说海德格尔的存在主义美学是存在为本体,其美学展出“向死”的品性,以“畏”为标志来代表对于生死的看法,那么王夫之则是以“哀”来标志对生死的看法。于诗论美学而言,王夫之在其诗学论著《诗广传》中同样以“裕于生”来表明“贞生安死”的生死观与美学观,并以此弘扬“裕情”,君子不可知其不可奈何而安之若命,而是有价值的生存,体现君子担当与人生价值。从正视死亡到超越死亡,王夫之的诗学论著中言:“至今荒冢里,赢得血痕香。”“春草生有时,黄尘飞不已……蒲花生石上,芳节待归来。”借助诗歌表达对于生死的态度,注入对生命的关注,从精神与意义上超越死亡,从对死的思考确定生的方向与意义。因而,王夫之生死观中的“哀”,从其诗论美学来看并非是对“死”的悲切与恐惧,而是具有超越性的一种生死情感体验,达到精神世界的超越和自由的释放。关于中国死亡美学的研究多以存在主义、阐释美学等西方美学理论为依托,但对于中国传统文化及美学思想的研究较为缺失,这不失为另一种美学研究的方向。

王夫之美学与主体间性美学的双向互审

庄子美学与禅宗美学等中国传统古典美学的思维方法中,均强调自然、世界不是独立的客体,而是一种权力主体,并且在自我主体与自然、世界等权力主体的沟通和交往中产生了美感。在中国天人合一的哲学思想中,主客体并没有完全分离,即人与自然、社会并非绝对分离,而是建立在一种情感体验之上。这种思维方法存在于中国古典美学之中,也是中国古典美学主体间性思维方法的早期体现。本文以部分角度的比较研究,希望对中西美学对话提供一些互补与共识的相关线索,未来研究还需要进行中西美学理论思想的对比分析。其次,中西美学理论从双方中获得自身的整合与发展,呈现一种时间之流中的双向循环互动、交替上升的生发结构与目的论结构。同时要充分把握自己文化的特点,展现现代思想的创造性诠释,增强多元文化之间的对话,促成各民族文化的多元共存。

来源:《新美域》2022年第11期 谭媛元

文章末尾固定信息