▲常州东坡公园,建中靖国元年(1101)六月,苏东坡弃舟登岸入城之地。当时他“病暑,著小冠,披半臂,坐船中。夹运河岸,干万人随观之。东坡顾坐客曰:‘莫看杀轼否?’其为人爱慕如此。”苏轼曾有在常州终老之意,最终也在常州迎来了自己的结局

当苏轼打点行装匆匆赶赴岭南时,宋朝历史翻开了新的一页。

他不是流放岭南的第一人,而是开启批量流放岭南的第一人。在这个意义上,“他不是一个人”。不是苏轼流放到了岭南,而是士人们被流放到了“岭南”。这是宋朝政治风气从宽转严的标志。由于朝廷严厉打压不同意见,敢于和愿意为朝廷竭诚尽忠的臣僚大为减少,皇帝逐渐因下情不能上达而变得耳不聪目不明,朝廷成了少数人权谋算计、结党营私的舞台。于是,宋朝在下行通道上高速下滑。

人们一般认为国力的主要构成是经济力和军事力,其实更重要的国力是人力,是一大批忠诚、智慧、勇敢的人,他们的去留决定了王朝的盛衰。可以说,苏轼之后的坎坷顿挫正是国运衰竭的写照。

当苏轼准备终老海南之际,朝局又变。

左不可用轼、辙,右不可用京、卞

元符三年(1100)正月,宋哲宗去世,在向太后主持下,哲宗异母弟赵佶继位,是为徽宗。为打击新党宰相章惇一派,之前被章惇打压的元祐旧党渐获起用,政局又一次发生逆转。此时朝野上下涌动起再次“更化”的声浪,而最适合主持其事之人,便是苏氏兄弟。

是年五月,苏轼接到了盼望已久的内迁廉州告命,六月初,他告别谪居三年的海南,再渡琼州海峡,返回大陆。登舟前夕,苏轼在今海南省西北部澄迈县的驿站作诗云:

馀生欲老海南村,帝遣巫阳招我魂。

杳杳天低鹘没处,青山一发是中原。(苏轼《澄迈驿通潮阁二首》之二)

六月二十日夜,他渡过琼州海峡时写道:

参横斗转欲三更,苦雨终风也解睛。云散月明谁点缀,天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴意,初识轩辕奏乐声。九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。(苏轼《六月二十日夜渡海》)

这是他政治上“自我平反”的宣言书。政敌们的种种诬陷污蔑,如苦雨终风、浮云阴霆,一扫而光,自己终于还复清白。他对海南的岁月投以回眸,以奇绝定音,气象阔达,而无怨怼,这是人生境界的至高升华,也是政治路径的坦然自信。

此时此刻,遍布岭海之间的“元祐党人”都像他一样,仿佛听到来自京城的“招魂”之声,期待着被召唤回去重理朝政。先他一步北上的苏辙,早已归心似箭扑向中原。

按说东坡此时也当归心似箭,但从其行程来看,却又不然。

这最后的一年,他的足迹贯穿了南中国。渡海后,先是盘桓于雷州半岛;八月又奉告命,迁舒州团练副使,永州(今属湖南)居住,于是由廉州前往永州,途经藤州(今广西藤县)梧州(今属广西),因家眷尚在广州,遂东向赴广,然后折北而行;至英州(今广东英德),又得旨复朝奉提举成都府玉局观,在外州军任便居住。直到年底,他还没有越过南岭。建中靖国元年(1101)他翻越大庾岭,经今江西境内的虔州(今赣州)、庐陵(今吉安),从赣水过鄱阳湖人长江,再东行至当涂、金陵(今南京)、仪真(今仪征)、金山等地,直至终焉之地的常州。

这一路上,他会见友人、游览山川、写作诗文,活动非常丰富,但行旅缓慢。

为何?

这大概源自苏轼对政治局势变化的敏锐感知。

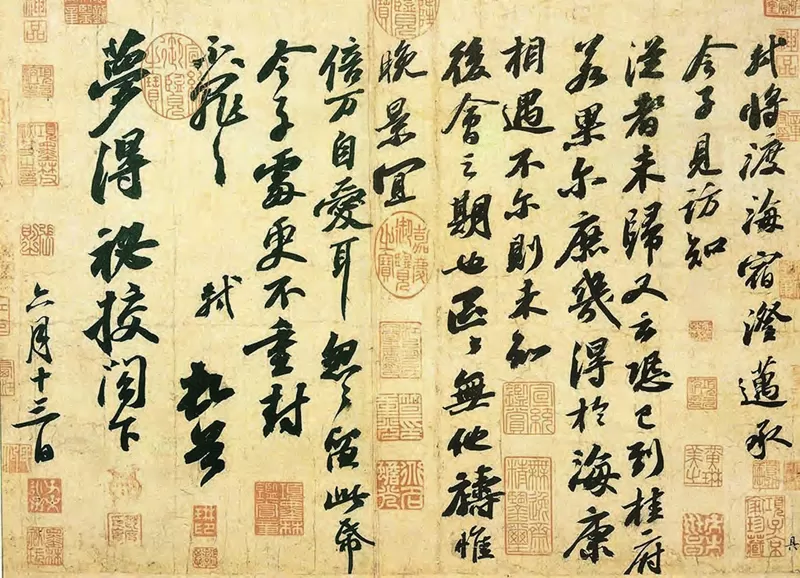

▲《致梦得秘校尺犊》,宋,苏轼,元丰三年(1100),行书,纸本,纵28.6厘米,横40.2厘米,现藏台北故宫博物院,也称《渡海帖》。释文:“轼将渡海。宿澄迈。承令子见访。知从者未归。又云。恐已到桂府。若果尔。庶几得于海康相遇。不尔。则未知后会之期也。区区无他祷。惟晚景宜倍万自爱耳。匆匆留此帋[zhǐ]令子处。更不重封。不罪不罪。轼顿首。梦得秘校阁下。六月十三日。”苏轼离开海南居地儋州之后,北上渡海前途经澄迈时书与未得谋面的赵梦得,为苏轼晚年代表作

徽宗即位后的第一个年号曰“建中靖国”,这昭示着其政策倾向,意思是要在新、旧二党之间取一条中间路线,以图结束党争,安定国家局面。这是在章惇被徽宗排斥的情况下,曾布乘机掌握相权的结果。曾布是曾巩的弟弟,在“新党”内部长期与章惇不和,为了收买人心,巩固权位,此时便力主中间路线,而得到徽宗的信任。与他站在一起的是陆游的祖父陆佃,他们共主“建中靖国”之政。为了保证这条中间路线的实施,他们决定:在新、旧两党人物被兼收并蓄的同时,两党中的“极端”人物也需要压制,“新党”立场鲜明的蔡京、蔡卞兄弟被放离京城,而苏轼、苏辙兄弟被认作“旧党”立场最为鲜明的“极端”人物,并不在收用之列。徽宗、曾布、陆佃取得一个共识:“左不可用轼、辙,右不可用京、卞。”也就是说,“建中靖国”的局面是以蔡氏兄弟与苏氏兄弟同时出局为代价的。这既使得迅速北归的苏辙只能停留在距京城一步之遥的地方,也造就了苏轼在江西的缓慢行旅。

初复中原日,人争拜马蹄

建中靖国元年正旦刚过,他北返到达大庾岭。在宋代一般官员们的心里,这座山岭具有特殊的含义,他们若一旦贬官岭表,就意味着政治生命的消歇,少有北返的希望。当时有所谓“春、循、梅、新,与死为邻;高、窦、雷、化,说着也怕”的民谚,就是说贬官到这八个州(均在今广东省境内)的人,不死也得脱层皮。苏轼在长达七年的岭海贬谪生活之后,如今居然登岭北归,不禁感慨万干。岭上一位老者得知他是苏轼后,“乃前揖坡曰:‘我闻人害公者百端,今日北归,是天祐善人也。”,苏轼于是题诗作谢道:“问翁大庾岭上住,曾见南迁几个回?”这显示出苏轼屡贬不屈的傲岸,也透露出否极泰来的欣喜之情。

接下来,他“初复中原日,人争拜马蹄”,引起人们极大的关注。当他舟行至毗陵(今常州)时,“病暑,著小冠,披半臂,坐船中。夹运河岸,干万人随观之。东坡顾坐客曰:‘莫看杀轼否?’其为人爱慕如此”。这等情景气派,堪比元祐初司马光之进京为相。当时章惇之子章援致函苏轼云:“迩来闻诸道路之言,士大夫日夜望尚书(苏轼)进陪国论……尚书固圣时之蓍[shī]龟,窃将就执事者,穆卜而听命焉。”这反映出当时政界舆论已较普遍地看好苏轼。尽管岁月的沧桑已给此时的苏轼染上满头白发,额上也镌刻下条条皱纹,然而在他心中无疑又鼓起了“奋励当世”的许国热忱。与此同时,苏轼本人也越来越清楚“建中”之政的内在含义,知道朝廷并不需要和欢迎他上京去“更化”。所以,越往北走,他的步伐就越变得滞重。他北上的步伐注定要停留在归途的某一处。

▲北归病逝常州路线图(1100)

苏轼逐渐确定此行终点为颖昌府(今河南许昌),以便与苏辙朝夕相处,一偿兄弟俩当年“夜雨对床”的夙愿,但时局的变化使得他的这个愿望也变成了奢望。

在“建中”路线下被重新起用的“旧党”人物有着强烈的“邪正”观念,在他们看来,“新党”的人物都是“小人”,不可共事的。他们一旦被起用,所表达的愿望就不仅仅是“建中”而已。这不但违背了曾布、陆佃的意愿,也引起徽宗皇帝的反感,因为他虽然讨厌章惇,但以庶子入嗣大统的他决不能落下任何不尊敬神宗的口实。再加上向太后的政治倾向并不是向旧党一面倒的,她虽然不满于章惇,却颇眷顾于蔡京。

于是曾布、赵挺之等人再次酝酿起“绍述之议”,以迎合徽宗,召回蔡京,投太后所好,使政局再度转向不利于旧党的方向。当苏轼获取了这些信息后,便只好放弃定居颖昌的打算,因为那里离京城太近,容易招惹麻烦。

在这奔波道途、不遑起居的一年里,对迎面而来的种种坎坷曲折的遭遇,又经历了由亢奋而悲慨而超旷的心路历程,现在的苏轼,已是历经大起大落、几起几落的成熟睿智的坡翁。不过,此时的苏轼将要面对的是一个更大的人生课题:如何平静无憾地走向人生的终点。

他本当继续咀嚼命运给予的甘苦及淬炼,却于此时病倒了。

小舟从此逝,托体同山阿

确实,苏轼的身体状况已不允许他再投人严酷的政治斗争了。66岁的年龄,在当时已算高寿;又从瘴疠之地的岭南回归,一年来行走道途,以舟楫为家,生活极不安定。时值盛暑,河道熏污,秽气侵人。五月下旬自金山返回真州时,苏轼身体已经微感不适,“病发掩关,负暄独坐,醺然自得”,但他自觉无关紧要,泰然处之。他泊船江边,继续逗留此地,正好与多年未见的老友米芾相聚。米芾此时在真州办了个西山画院,得知苏轼北归路过此地,特意赶来求见。这意外的相逢令苏轼又惊又喜,他写道:

岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝俗之文,超妙入神之宇,以洗我积年瘴毒邪!令真见之,余无足言者。(《与米元章》)

两人畅谈竟日,又同去西山画院挥毫,此后你来我往,欢聚殆无虚日。

但欢谈可以解忧,不能解病。六月一日,苏轼在长江上饮冷过度,“中夜暴下”,当是患了痢疾。他懂得医术,给自己开了副药,吃了黄蓍粥,觉得稍为平复。但几天之后“瘴毒大作”,腹泻不止。之后他一直处于与病魔搏斗的状态。到六月十五日舟赴常州,赁居于孙氏馆(即今常州市内延陵西路的“藤花旧馆”遗址),便向朝廷上表要求“致仕”,即请退体,做了退出政界的最后打算。转眼已到七月,苏轼缠绵病榻已经月余,十二日忽觉病势减轻,精神颇佳,还为钱济明戏书数纸。大家都为他高兴,但不知此时的病势骤减,实是回光返照。十五日,苏轼病势转重,一夜之间发起高烧,齿间出血无数,到天亮才停止。他认为这是热毒,当以清凉药医治,于是用人参、茯苓、麦门冬三味煮浓汁饮下。但药物无效,气浸上逆,无法平卧。据清代林昌彝《射鹰楼诗话》的说法,苏轼自病自诊,用药有误,“药不对病,以致伤生,窃为坡公惜之。

不过,苏轼开出药方的同时,也是做好了走向生命终点之准备的。

在此时与友人往来的许多书简中,我们可以不止一次地看到他清醒地直面着生死大事。到弥留之际,除了因不能与苏辙面辞而感到痛苦外,其他一无牵挂。他自知不起,十八日,将三个儿子叫到床前,交代了后事,他说:“吾生无恶,死必不坠。”

面对死亡,他平静地回顾自己的一生,光明磊落,无怨无悔,自信必能升人自由、自主的精神“天国”。他对生命意义的透辟理解,对人类自身终极关怀的深刻领悟,消融了濒死的痛苦和对死亡的恐惧。所以他告诫家人不必哭泣,以免生命化去之际徒受惊扰,他只愿以最平淡安详的方式无牵无挂地告别人世。当时黄庭坚听常州来人相告后也说:“东坡病亟时,索沐浴,改朝衣,谈笑而化,其胸中固无憾矣。”(《与王庠周彦书》)东坡受陶渊明影响颇深,这不由得让我们想到陶渊明那句“死去何所道,托体同山阿”。在生命的最后,苏轼与心中的前贤境界合一,不堕凡尘。“湛然而逝,谈笑而化”,不似李白水中捉月之缥缈,不类杜甫困顿舟中之凄凉,“面死不坠,笑对人间”,这种“不离人间”的“离人间”可能是最适合苏轼的离开方式了。

▲藤花旧馆,位于江苏省常州市天宁区,建中靖国元年(1101)六月中旬,苏轼自海南儋州遇赦北上,寓居于顾塘溪北岸的孙氏馆,七月二十八日在此病故。明中期复建后借紫藤盛开之意命名为藤花旧馆,现为纪念苏轼的公共建筑

二十三日,老友径山寺长老维琳来访,苏轼又惊又喜,夜凉时分,二人对榻倾谈。维琳已了解东坡的病情,他是专程为东坡居士的生死大事而来的。十五日,苏轼手书一纸给维琳云:

某岭海万里不死,而归宿田里,遂有不起之忧,岂非命也夫!然死生亦细故尔,无足道者,帷为佛为法为众生自重。(苏轼《与径山维琳二首》之二)

他把赁居常州表述为“归宿田里”,虽已自觉大限将至,但视死生为“细故”,心态甚为平和。

二十六日,维琳以偈语问疾,东坡也次韵作答,就是《答径山维琳长老》:

与君皆丙子,各已三万日。一日一千偈,电往那容诘。

大患缘有身,无身则无疾。平生笑罗什,神咒真浪出。

这是他在文学上最后的作品。

苏轼清楚地记得维琳与他同龄,都是丙子年(宋仁宗景祐三年)所生。他融贯佛道,用《老子》中“吾所以有大患者,为吾有身。及吾无身,吾有何患”之意,指出其逝乃解脱疾病,回归生命与自然的本来和谐。结尾“平生笑罗什”两句,维琳看了后觉得难以理解,苏轼索笔一挥而就:“昔鸿摩罗什病亟,出西域神咒,三番令弟子诵以免难,不及事而终。”(傅藻《东坡纪年录》)高僧鸿摩罗什临终时令弟子们朗诵神咒,想以此延续生命,但没有成功。苏轼的意思是,那位高僧真不该做此无益之举!他认为用不自然的方法勉强延续生命是无益的。

七月二十八日,苏轼已至弥留之际,他“闻根先离”,已失去听觉。此时,维琳对着他的耳朵大声喊:“端明宜勿忘西方!”大概维琳这位禅僧已经颇混同于净土宗的观念,所以在苏轼临死时提醒他及时想念西方,以便他能够往生极乐世界。但东坡比这位禅僧更加理解禅宗的“无念”本旨。他喃喃回应道:“西方不无,但个里着力不得。”一一西方世界不是没有,但却不能使力。

在旁的钱世雄说:“固先生平时践履至此,更须着力!”

东坡又答道:“着力即差。”

语毕而逝。

苏轼浸润佛学颇深,但正因其出入儒释道三家,深得“自然”之旨,在最后时刻,他依然不会把自己生命交付给虚幻缥缈的佛教西方世界。既然像鸿摩罗什那样以不自然的方法来延续生命是徒劳的,那么致力于往生的想念,不自然的“着力”也是徒劳的,东坡更愿意以了无挂碍的心态乘风化去。一直以来,他总是力求把握住真实的自我存在,追求人生价值的完成。对此,他始终保持着清醒和自信。

直面生死,坦然迎向生命的终结,将“自然”进行至生之终点,彻底摒弃强求。人生是一场与自我的战争,在生命终端的“终局之战”中,苏轼不战而胜。

人生如逆旅,我亦是行人。行至重点,依旧自然。这样的人生,才是他真正的最后作品。

苏轼病逝的消息很快传遍了全国,四方震悼,山河同悲。“吴越之民,相与哭于市,其君子相与吊于家;讣闻四方,无贤愚皆咨磋出涕。”(苏辙《亡兄子瞻端明墓志铭》)形成群众性、自发性的吊唁活动。

在荆州,大病初愈的黄庭坚悲痛万分,将苏轼遗像悬挂正厅,每天早起整肃衣冠,上香拱拜;当地士人举行哀悼仪式,他“两手抱一膝起行独步”(邵博《邵氏闻见后录》),挣扎着前往参加。

在颖州,张耒白衣素帽,祭奠恩师,并拿出自己的俸钱在荐福禅寺做了一场佛事,寄托内心无限的哀思。

在汴京,数百名太学生自发地聚集在慧林僧舍,举行饭僧仪式痛悼一代文坛巨星的不幸陨落。

在赣州,僧荣显等“为设斋供佛,哭之尽哀……”(王象之《舆地纪胜》)

……

至于亲朋好友、门生故旧的哀悼之文,更是多不胜数。这里仅录李廌[zhì]的祭文片段:

道大不容,才高为累。皇天后土,鉴平生忠义之心;名山大川,还千古英灵之气。识与不识,谁不衋(xì,伤痛)伤!闻所未闻,吾将安放!(朱弁《曲洧旧闻》)

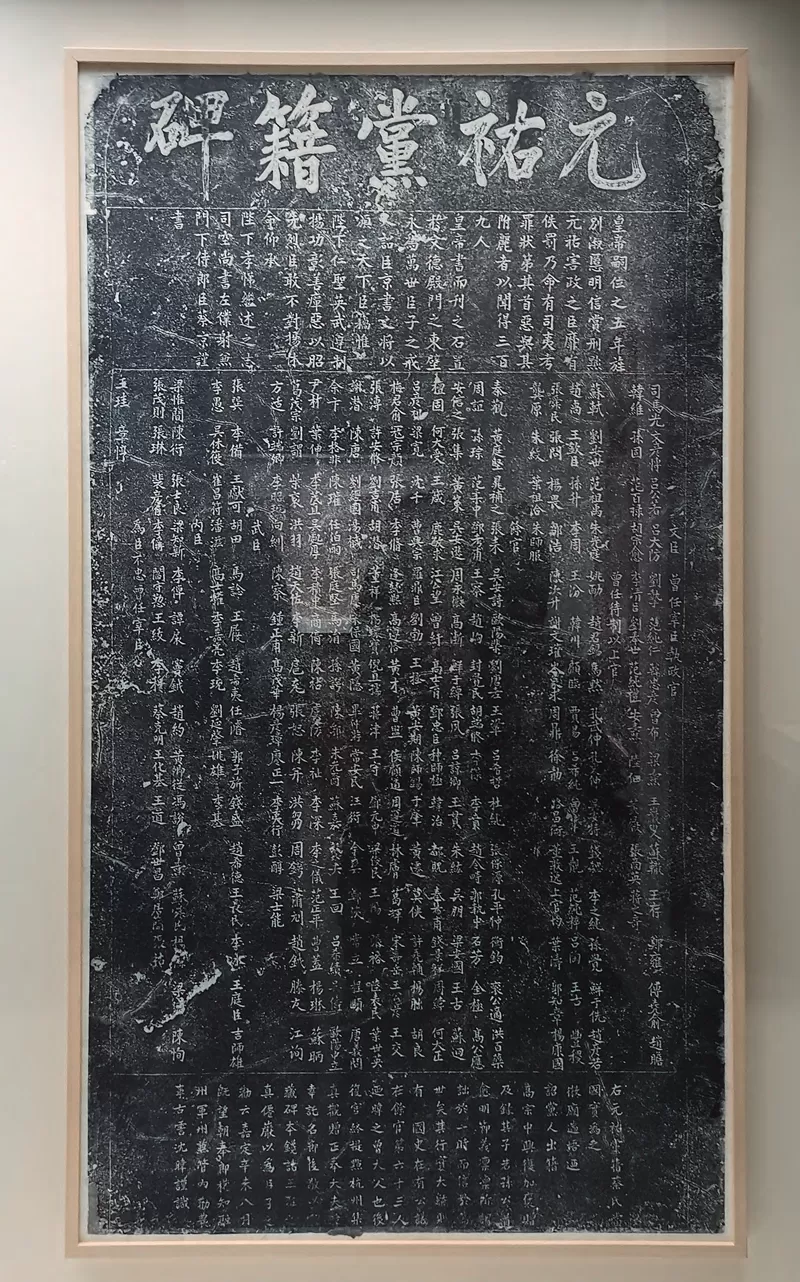

苏轼去世以后,所谓“建中”之政也在当年结束,次年改元“崇宁”,即尊崇熙宁之政,“新党”大获全胜,蔡京入朝,将“元祐党人”的名单刻石颁布,曰“元祐党碑”,苏轼列名于显要的位置,其文集、著作皆遭禁毁。而此时的苏轼,已安眠于汝州郏城县小峨眉山,这是苏辙遵其兄长生前的遗嘱主持安葬的。十余年夜雨萧瑟之后,苏辙亦安葬此地,兄弟终于团聚。

▲河南郏县三苏墓园苏东坡墓碑。位于郏县城西27公里处的小峨眉山东麓。崇宁元年(1102),苏过遵嘱将父亲灵枢运至郏城县安葬

之后几经反复,在北宋末期遭受官方禁毁的苏轼著作,在士人和民间却从未隐去,到南宋,终于成了最畅销的书籍。

十年呵禁烦神护,四海文章慕东坡

徽宗对于苏轼,态度是非常微妙的。苏轼之特殊,在于他不仅是一个政坛明星,还是文坛宗主。他在政治上失意,但从不失其本意;他在文坛上适意,且能领袖群意。出于树立皇权、平衡政局的需要,徽宗必须要显示出对苏轼的“敬而远之”与对其诗文的一度“禁绝”;而出于文学欣赏、艺术共鸣的天性,他又掩饰不住对苏轼为人与为文的“喜爱”甚或是“偏爱”。也即是,作为皇帝,徽宗对苏轼是打压的;作为文人,徽宗对苏轼是崇拜的。从后来的发展看来,打压似乎是一种政治作秀,而崇拜则越来越表露无遗。

▲《宋徽宗显孝皇帝肖像》,现藏台北故宫博物院。作为皇帝,徽宗对苏轼是打压的;作为文人,徽宗对苏轼是崇拜的

我们先来看“打压”的表现,这主要体现为徽宗年间的禁绝“苏学”。

探论徽宗年间的政治,须从前朝的政治斗争人手,而这无论如何绕不开“元祐党人”问题。如何对待元祐党人,是哲宗、徽宗时政坛的关键问题,也昭示着政治风向的转换。徽宗崇宁元年(1102)五月,朝廷追贬元祐党人,禁元祐学术,也标志着对“苏学”迫害打击的序幕全面拉开。接下来,九月,立“元祐党人碑”“御书端礼门”,崇宁二年四月,诏毁三苏、黄庭坚、秦观诸人文集,“天下碑碣榜额,系东坡书撰者,并一例除毁。”此后,崇宁三年和宣和六年(1124)徽宗又两度重申除毁苏轼诸人文集的禁令。

▲《元祐党籍碑》石刻拓片,现藏中国国家博物馆,原碑在广西融水。崇宁元年,蔡京入朝,将“元祐党人”的名单刻石颁布,曰“元祐党籍碑”,苏轼列名于“曾任待制以上官”第一位,其文集、著作皆遭禁毁,“苏门四学士”秦观、黄庭坚、晁补之、张耒名列“余官”之首

为何徽宗的禁令如此密集?甚至要用其极富个人特点的“瘦金体”书写?

徽宗所做的这一切,都是为了其构建皇权形象的政治目的。

思想家麦克卢汉有一经典论断——“媒介即讯息”,作为连接徽宗与普通民众的直接媒介,禁令榜文为徽宗向世人展示皇权形象提供了一个良好的渠道,形成了一种独具特色的“皇帝一一民众”对话模式。在这种对话模式之下,徽宗的皇权形象存在二重性:一方面,通过文字、修辞与律令有意无意地展示、强调皇权的身份与秩序感,另一方面,通过御笔碑刻、主动放低姿态,向民众展示自身亲和性、为民众劳苦的状态。与此同时,徽宗利用榜文这一载体,成功将皇权、朝臣、民众三者予以关联,形成朝臣与民众之间信息的相互制约。

禁令初申,一时间朝野谈“苏”色变,苏轼“平日门下客皆讳而自匿,惟恐人知之”。这种接连而来、三令五申的朝廷禁令,似乎从客观上限制了“苏学”的传播。对一般人,这或许是必然的,但是,他毕竟是苏轼。禁绝是因为惧怕,朝廷中有人惧怕他的影响力,但我们无法低估他的魅力。苏轼的影响力,能穿透千年的时空,当然更能穿透这几纸禁令。当我们打量禁令下的北宋文坛,就会发现数纸禁令无法根除人们心目中的苏轼的“一点浩然气”,也无法抵御苏轼创作在北宋文坛上所掀起“干里快哉风”。苏轼对徽宗年间文坛的影响,此时虽由显而隐,但依然无处不在。正所谓“何方可化身千亿”。

面对“苏学”禁令,那些端正刚直的苏门弟子和士大夫依然毫不掩饰地抒写着自己对苏轼人品、文章的景仰之情。苏轼当初的门人李之仪,虽因此屡遭贬谪,身陷囹圄,依然不变初衷。“苏门四学士”之一的晁补之,归隐金乡家园,不与党论之士同流合污。时人李商老题诗嘲讽朝廷下旨除毁东坡书撰之碑碣榜额一事,更是直说:“笔底飓风吹海波,榜悬郁郁照岩阿。十年呵禁烦神护,奈尔焚柎灭札何?”

更重要的是,徽宗及其亲信、近臣,一直以来多数受苏轼潜移默化之影响,内心深处仍然保留着一份对苏轼的崇敬之情。此时虽他们出于政治斗争的需要而严禁“元祐之学”,但是,在实际操作中,特别是涉及文学创作时,这些禁令却从来没有被认真贯彻实施过。叶梦得《避暑录话》卷下载:

政和间大臣有不能为诗者,因建言诗为元祐学木,不可行。李彦章为御史,承望风旨,遂上章论陶渊明、李杜而下,皆贬之。因诋黄鲁直、张文潜、晁无咎、秦少游等,请为禁科。故事,进士闻喜宴例赐诗,以为宠。自何参相文缜榜后,遂不复赐,易诏书,以示训戒。……是岁冬初雪,太上皇意喜,吴门下居厚首作诗三篇以献,谓之口号,上和赐之。自是圣作时出,讫不能禁。

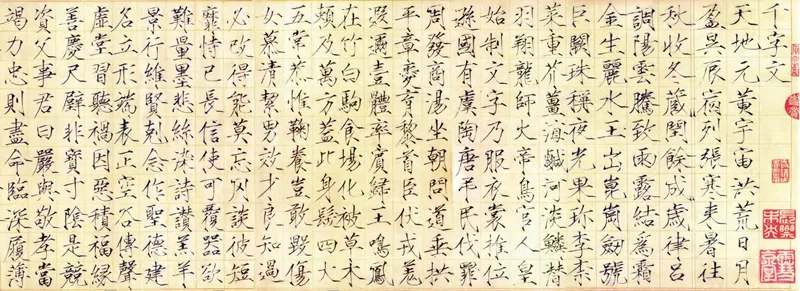

按照北宋末年叶梦得的说法,徽宗政和年间,连写诗都被视作“元祐学术”被禁。过去新科进士皇帝是赐诗的,但到了何栗(字文缜)中状元那一年(1115),赐诗变成了诏书。后来还是吴居厚趁着徽宗高兴,献诗三首,徽宗和诗赐之,至此“诗禁”终被废除。不仅如此,徽宗本人与“元祐之学”其实有割不断的联系。徽宗“初与王晋卿、宗室大年令穰[ráng]往来。二人者皆善作文辞,妙图画。而大年又善黄庭坚,故徽宗作庭坚书体,后自成一法。”徽宗的“自成一法”,当然是指他名垂书史的“瘦金书”,而其传世作品中,“瘦金书”《千字文》作于崇宁三年(1104),当时年仅23岁,而“瘦金”书风已成。一直以来认为“瘦金书”取法自初唐薛稷,但此处指明其受黄庭坚影响颇大,而黄庭坚书风的形成又与苏轼关联颇深。徽宗于艺术创作原有极高的天赋,苏、黄之作皆为当代精品,以徽宗的审美层次与交游关系,自然容易亲近。

▲《瘦金千字文》(局部),宋,赵佶,纵44.6厘米,横19.8厘米,每行10字,每页4行,共计25页。为赵佶于崇宁三年(1204)书赐童贯。一直以来认为“瘦金书”取法自初唐薛稷,但其实受黄庭坚影响颇大,而黄庭坚书风的形成又与苏轼关联颇深

徽宗喜好文学,身边的文学之士受苏轼的影响则更为普遍。《艺苑雌黄》中就这种一针见血的总结:“宣政间,忌苏黄之学,而又暗用之。”接着指出“王初寮阴用东坡,韩子苍阴学山谷。”——徽宗朝的官员加词人王安中、韩驹都是偷偷学苏、黄的。即使这一时期排挤元祐党人最坚决的蔡京,其宠子蔡绦撰《西清诗话》,也“多用苏轼、黄庭坚之说”,撰《铁围山丛谈》,“至于元祐党籍,不置一语。词气之间,颇与其父异趣。于三苏尤极意推崇。”可见,朝廷的禁令,首先是徽宗君臣自己破坏的。可见代表朝廷的徽宗,发出禁令多少有些无奈,代表自己的徽宗,才在取舍中显露真爱。

我们也不能忽视,北宋后期已逐渐形成对苏轼的崇拜的风气。北宋崇文抑武,以文为贵。文坛宗主受到普遍崇拜,已成为北宋社会的特征和风尚。加上苏轼高尚人格的巨大魅力,使这一崇拜愈益深人人心。邵博在《邵氏闻见后录》中载:徽宗即位初年,苏轼自海外归来,乘船至常州时,“夹运河岸,干万人随观之。东坡顾坐客曰:‘莫看杀轼否?’其为人爱慕如此。”从这种“干众万众慕东坡”的大型粉丝见面会看来,崇拜苏轼的风气弥漫于徽宗年间社会上下层,包围着朝廷的决策者,也进而影响着他们的判断决策。

同时,对朝政黑暗腐败不满者,对朝廷禁令更有一种逆反心理,他们以对苏轼的崇拜表现其与朝廷的对抗。于是造就了徽宗年间虽禁“苏学”,然“四海文章慕苏东坡,皆画其像事之”的现象。

《梁溪漫志》载,徽宗宣和年间,有士人不顾朝廷三令五申,偷偷携东坡文集出城,被发现抓获,结果“京尹义其人,且畏累己,因纵之”。《挥塵[chén]录》中记载,九江有个碑工李仲宁,坚决不愿将苏轼姓名刻人奸人党碑,郡守“义之”。凡此种种,不一而足,都说明苏轼在当时社会声誉之隆、诗文传播之广,以及各阶层对朝廷禁令的普遍抵触。

禁令期间,东坡诗文依然在士大夫当中悄悄流行。朱弁《风月堂诗话》说:

崇宁、大观间,东坡海外诗盛行,后生不复有言欧公(欧阳修)者。是时,朝廷虽尝禁止,赏钱增至八十万。往往以多相夸,士大夫不能诵坡诗者,自觉气索,而人或谓之不韵。

因《水浒传》为大家所熟知的徽宗亲信高俅,初为苏轼小吏,所以在徽宗年间对苏轼也是多有维护。而另一权宦梁师成,知道徽宗心喜苏轼,干脆自称是苏轼私生子,徽宗因之对他更为宠信。他还在徽宗面前为苏轼申诉说:“先臣何罪?”之后,对“苏学”的禁令就慢慢放松了。

当时三教九流中都不乏苏轼的崇拜者,徽宗笃信道教,便有道士借鬼神进言。《贵耳集》卷上载:

其道士伏章,久而方起。上问其故,对曰:“适至帝所,值奎官奏事方毕,始达。”上问曰:“奎宿何神?”答曰:“即本朝苏轼也。”上大惊,因是使嫉能之臣馋言不入。

大约就是受这种影响,徽宗始终对禁绝元祐一事惴惴不安。崇宁五年正月,“彗出西方,其长竟天”。刘逵指出这与元祐党人碑的竖立有关,“请碎元祐党人碑,宽上书邪籍之禁,帝从之。夜半遣黄门至朝堂毁石刻。”之后徽宗下诏“毁元祐党人碑”“除党人一切之禁”。元祐党人碑这一影响巨大的碑文正式退出了北宋政治的视野,徽宗初年三令五申禁绝“苏学”的诏令到后来也已成为一纸空文。据《黄氏日抄》记载:“自崇宁迄宣和,竟恤之诏岁一举之,宣之通衙而人不听,挂之墙壁而人不视,以其文具而实不至故也。”民众的拒绝接受,使得徽宗诸多标榜盛世、有意刻画自我皇权形象的“文具而实不至”的禁令失去了原有的功效,流为一种单方面展示自身形象和观念的手段。

禁绝是因为在上者惧怕,禁绝却往往反会推动在下者追寻。禁令的反面刺激,让苏轼诗文更为流行,更受欢迎。苏轼对徽宗年间文坛的影响,反而更加深远。这真不知是徽宗始料未及还是有意为之了!

“艺”与“道”融合的顶峰

自韩愈发起古文运动以来,“文以载道”的主张使得“文”与“道”密不可分,文人的艺术创造与学者的终极关怀未尝或离。欧阳修而后,道学家与文学家乃裂为两途。王安石的“新学”、程颐的“洛学”,皆鄙薄文学。而王安石之婿、蔡京之弟蔡卞当权后,“以不仕元祐为高节,以不习诗赋为贤士。”所以在其主持下,一再严禁“元祐学术”,销毁“苏学”。在欧阳修身后,坚持融“文”“学”为一体,冶“艺”“道”为一炉者,就是苏轼的“蜀学”一派。到宋室南渡,苏学被解放,整个社会风气“尚苏氏,文多宏放”。之后濂洛关闽之学盛,“文”“道”复裂为二。及至宋末,文天祥以欧阳修乡人,在私淑伊洛之学的同时推崇欧苏文章行义,而总汇于“临大节而不可夺”的“天地刚大之气”。至此,在民族大义、“浩然正气”的鼓动之下,蜀、洛,文、道之裂才重新弥合,于宋室崩溃之际放出最后一道瑰丽的光彩,“收国家三百年养士之报”。

▲《苏东坡小像》,元,赵孟頫,为作者所书苏轼的经典之作《前后赤壁赋》册首所附带的一幅画像。《前后赤壁赋》纸本册装,共11开21页,每页纵27.2厘米,横11.1厘米,帖共81行,935字。现藏台北故宫博物院

在这样曲折的裂合过程中,苏轼的名字几乎具有文学保护神的意味。而且,他所表征着的那种以“大节”“豪气”担当文、道于一体的文化模式,由宋代的历史作了最后的肯定。不是程朱,而是欧苏,是宋代文化的主导精神的缔造者,是中唐以来的文化运动所结的正果。

苏轼的价值,已超越文学史,至于整部文化史。纵观中国文化史,在群英璀璨的满天星斗之中,苏轼无疑是将“文”与“学”结合得最好的一位,他站在中国古代“艺”与“道”融合的顶峰。

当年一点浩然气,至今千里快哉风。

来源:《国家人文历史》2021年第03期 陈昂

文章末尾固定信息