▲九江东林寺,始建于东晋太元九年(384),为东林慧远所创。该寺正对庐山香炉峰,四周群山环抱,门前为虎溪桥,现存建筑为1978年重修。苏轼游庐山时曾亲赴东林寺参谒常总大师,同游庐山山水。在与禅师交流中,苏轼写下了名诗《题西林壁》

提起苏轼,人们不禁浮想起一个诗词书画无所不能的宋代才子,然而苏轼更为大家所熟知的名号却是东坡居士,一个在宦海沉浮中保持纯真、豁达又不乏幽默的深刻形象。居士为佛教用语,梵语为kulapati,意为居家而有志于佛法之人,苏轼为何自称居士,他与佛禅究竟有何渊源?让我们一同走进苏轼的禅悟之路。

故土禅缘:苏轼的初识与追求

苏轼曾言,益州之地为“西南大都会也,佛事最盛”,蜀地有着悠久而浓郁的佛教文化,寺院之众、信徒之诚均享誉唐宋,而国内第一部佛教官方大典《大藏经》更是印制于益州,可以说苏轼自幼时就受到了佛禅的熏陶。苏轼的家人多信奉佛教,其父苏洵更是与云门宗禅师居讷和惟简保持密切的联系,而其弟苏辙也是“目断家山空记路,手披禅卷渐忘情”(苏辙《次韵子瞻与安节夜坐三首其一》)。苏轼由家乡对佛的崇奉、家人对佛的信仰开启了佛禅之缘。

年少时的苏轼尝游历于蜀地多处寺院,如旌喜院有“北宋苏东坡兄弟尝读书其间”、华藏寺有“东坡读书台”、实相寺有“东坡读书院”等(《中国地方志集成》)。苏轼于此时结识了当地著名的僧人——惟简和惟度,“吾昔者始游成都,见文雅大师惟度,器宇落落可爱,浑厚人也。能言唐末、五代事传记所不载者,因是与之游,甚熟。惟简则其同门友也。其为人,精敏过人,事佛齐众,谨严如官府。二僧皆吾之所爱。”(《中和胜相院记》)日后,苏轼与惟简多有往来,如苏轼进京赶考时,惟简焚香沐浴为之祈福,苏轼两度居丧返乡均与惟简相约,苏轼为之写下了《中和胜相院记》。二人间多有书信往来,苏轼更是听从其劝告,将珍贵的四板菩萨像施舍出来,惟简立誓要用生命去加以守护。这份友谊贯穿一生,直至苏轼晚年,惟简临终之际托弟子前来求挽文,苏轼提笔写道:“大师宝月,古字简名。出赵郡苏,东坡之兄……莹然摩尼,归真于上。锦城之东,松柏森森。子孙如林,蔽芾其阴。”敬重之情溢于言表。苏轼由僧人的言行举止、由与僧友的交流探讨加深了对佛教的理解。

那么苏轼希望日后效法僧侣吗,显然苏轼从年少时代起就有了独到的想法,他更倾向于其父苏洵描绘中兼具儒雅与禅意的香山居士(即白居易)。苏洵曾远赴虔州,他告诉12岁的苏轼,虔州天竺寺有香山居士的题诗,颇为知名,“一山门作两山门,两寺原从一寺分。东涧水流西涧水,南山云起北山云。前台花发后台见,上界钟清下界闻。遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷。”(白居易《寄韬光禅师》)白居易的名气、诗作的禅意与父亲的娓娓道来,给年幼的苏轼留下了极其深刻的印象,以至于47年后苏轼远贬惠州,特意前往寻访遗迹。可以说在苏轼早期的佛禅感悟中,香山居士成了他敬仰的对象,以至于日后苏轼在黄州筑庐,始“自称东坡居士,详考其意,盖专慕白乐天而然。”(《容斋随笔》)

广结僧众:人生路与释中友

嘉祐二年(1057),苏洵携二子进京赶考,一时间名满京城。虽不久后苏轼因母丧而归乡,但嘉祐四年(1059)他仍以卓越的才华考中制科,授大理评事、签书凤翔府判官。如果说赴任凤翔前,苏轼对于佛教大多是香火崇奉,那么此时同僚王大年的点拨则使得苏轼走上了研读佛经之路,“予始未知佛法,君为言大略,皆推见至隐以自证耳,使人不疑。予之喜佛书,盖自君发之。”(《王大年哀词》)

此时,源于其父苏洵的交往,苏轼结识了居讷大师的弟子怀琏,嘉祐六年(1061)苏洵为朝廷编纂礼书,怀琏奉上阎立本画作,苏洵携二子赋诗赞誉,由此开启了苏轼与怀琏长达数十年的友情。苏轼后返回汴京,多次听怀琏讲经说法,二人间经常书信往来。当时北方士大夫多鄙夷佛教的因果相报之说,而怀琏将儒释道三家熔为一炉,相互借鉴与解释,深得众人喜爱,连仁宗皇帝也“与琏问答,亲书颂诗以赐之”(《宸奎阁碑》)。怀琏的造诣深深影响着苏轼,怀琏的智慧也常常指引着苏轼,后苏轼宦海沉浮,与怀琏一别25年,不禁感慨“恨不得一见老师,更与钻磨也。岁暮,山中苦寒,千万为众自重。”(《与大觉禅师琏公二首(杭州)(之一)》)

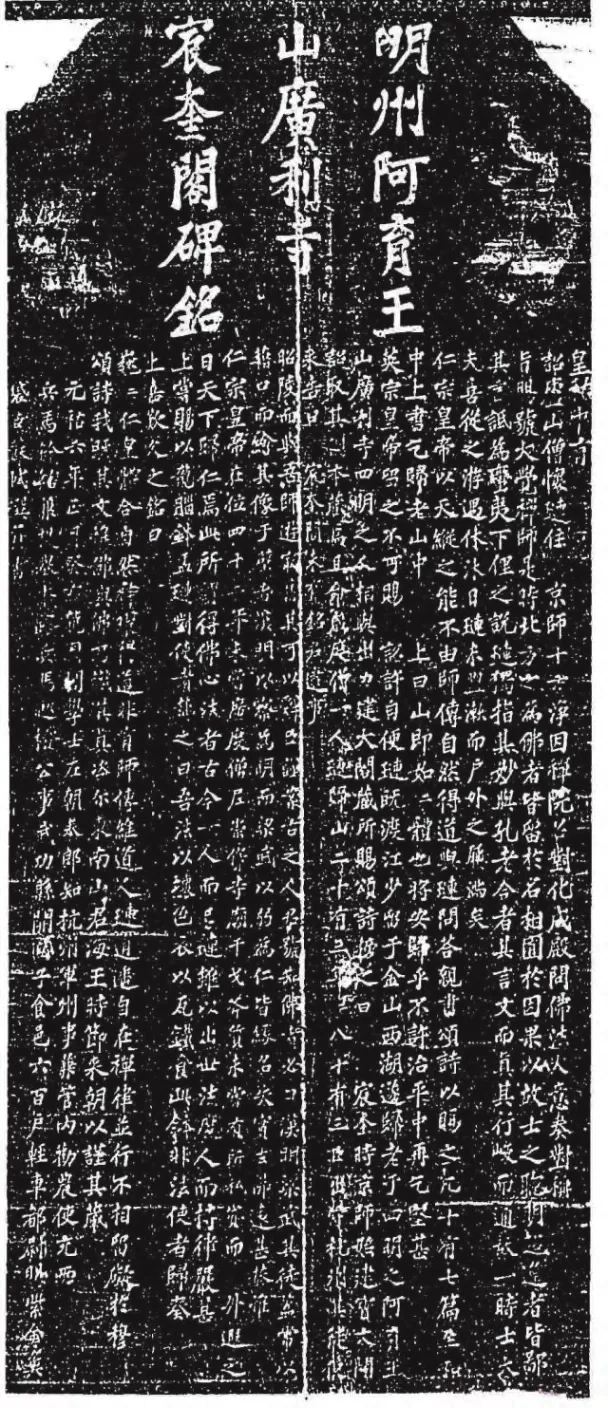

▲《宸奎阁碑》,全称为《明州阿育王广利寺宸奎阁碑》,现位于浙江宁波市鄞州区阿育王寺,始建于西晋。该碑为苏轼手书,现存碑文为明万历年间重刻。苏轼自幼深受佛禅的熏陶,成年之后也同许多高僧交往频繁,留下许多佳话

治平三年(1066)苏洵去世,苏轼归乡守孝,待三年期满正值王安石变法,苏轼直陈利弊得失,不为朝廷所见容,故而自求外放,后至杭州任通判。此时的苏轼在心态上有了明显的转变,已远不是早年的锐意进取,面对逝去的父母、面对朝野的纷争,他开始转向追求内心的宁静。杭州名刹宝寺众多,佛教文化兴盛,苏轼常常游历其间,“昔年苏夫子,杖屦无不之。三百六十寺,处处题清诗。麋鹿尽相识,况乃比丘师。辩净二老人,精明吐琉璃。笑言每忘去,蒲褐相依随。”(苏辙《偶游大愚见余杭明雅照师旧识子瞻能言西湖旧》)而此时苏轼结交了大量知名僧人,“吴、越多名僧,与予善者常十九”(《东坡志林》),最为他所器重的有五人,即海月惠辩、辩才元净、南屏梵臻、大觉怀琏和明教契嵩(怀琏为旧识,云游至此)。苏轼尝与诸位名僧同游西湖,“苏子瞻佐郡时,与僧惠勤、惠思、清顺、可久、惟肃、义诊为方外之交,尝同泛西湖。”(《苏东坡轶事汇编》)苏轼与僧众不仅研习佛法,走访山川,更是结下了深厚的友情,如海月禅师惠辩:

余通守钱塘时,海月大师惠辩者,实在此位。神宇澄穆,不见愠喜,而缁素悦服,予固喜从之游……每往见师,清坐相对,时闻一言,则百忧冰解,形神俱泰。

惠辩大师在杭州讲经说法25年,颇有声望,苏轼对大师是“因喜从之游”“敬之如师友”。后来惠辩临终之际告诫弟子,待苏轼前来方可入殓,苏轼一连写下三首挽诗予以悼念;待惠辩逝后21年,其弟子希望苏轼为惠辩写挽语,苏轼当即挥笔写就。可以说苏轼与惠辩大师的情谊,是苏轼研习佛法后对禅师的由衷敬仰,也是苏轼初任杭州官职时与僧众交游的真实写照。

又如辩才禅师元净:

我初适吴,尚见五公。讲有辩、臻,禅有琏、嵩。后二十年,独馀此翁(指元净)。今又往矣,后生谁宗。道俗欷歔,山泽改容。谁持一杯,往吊井龙。(《祭龙井辩才文》)

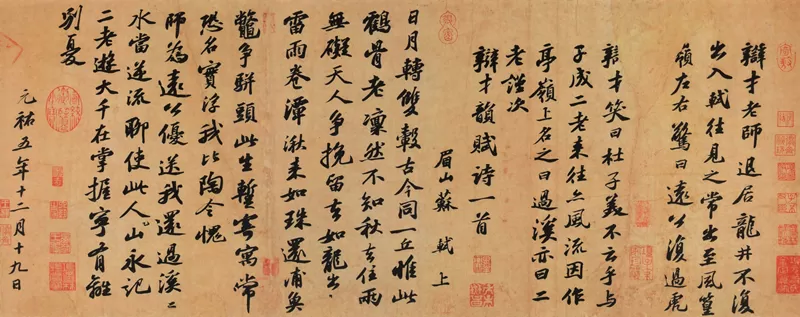

▲《次辩才韵诗帖》,宋,苏轼,纸本行书,凡20行,计188字,纵29厘米,横47.9厘米,现藏台北故宫博物院。释文:辩才老师,退居龙井,不复出入。轼往见之,常出至风篁岭。左右惊曰:“远公复过虎溪矣。”辩才笑曰:“杜子美不云乎:‘与子成二老,来往亦风流’。”因作亭岭上,名曰“过溪”,亦曰“二老”。谨次辩才韵赋诗一首。眉山苏轼上(诗略)

元净大师曾住持杭州上下天竺院,僧徒过万人,他博览群书精通于止观双修,被宋神宗赐予“辩才禅师”称号。苏轼与之多有交往,曾写诗称赞“南北一山门,上下两天竺。中有老法师,瘦长如鹳鹄。不知修何行,碧眼照山谷。见之自清凉,洗尽烦恼毒。”(《赠上天竺辩才师》)元净大师曾帮助苏轼之子苏迨治疗腿疾,深受苏轼的信任,后来苏轼来信问候表达“思仰日深”之意。元净大师终年81岁,苏轼盛赞大师的心境与造诣,“我见大海,有北南东。江河虽殊,其至则同。虽大法师,自戒定通……如不动山,如常撞钟。如一月水,如万窍风。八十一年,生虽有终。遇物而应,施则无穷。”(《祭龙井辩才文》)

▲上天竺寺,位于今浙江杭州天竺山,为“天竺三寺”(上、中、下天竺寺)之一,均系杭州古代名刹。元净大师曾住持杭州上下天竺院,僧徒过万人,学问精深而被宋神宗赐予“辩才禅师”称号。苏轼与之多有交往,曾写诗相赠(《赠上天竺辩才师》)

再如明教禅师契嵩,年幼时即出家为僧,擅长行文讲究修辞。仁宗朝初期排斥佛教,契嵩写成《辅教篇》阐明儒佛二教的各司其职,佛教实为不可或缺,一时间震惊文坛,改变了士人的排佛立场。其后契嵩的《正宗论》《中庸解》《上皇帝书》等备受赞誉,被仁宗特许编入道家藏经,契嵩本人也被授予“明教禅师”称号。苏轼任职杭州时,契嵩云游至灵隐寺,二人常研习佛经,据说苏轼与之早期见面时曾感叹秋天变化无常,契嵩则答曰:“心中无杂念,四季也自然”,并挥笔写就《早秋吟》,令苏轼称赞不已。后契嵩坐化,苏轼悲痛回顾契嵩与惠辩两位大师,称二人为一喜一怒之修行,“契嵩禅师常瞋,人未尝见其笑;海月慧辨师常喜,人未尝见其怒……乃知二人以瞋喜作佛事也。世人视身如金玉,不旋踵为粪土,至人(指契嵩与惠辩)反是。予以是知一切法以爱故坏,以舍故常在,岂不然哉!”(《书南华长老重辩师逸事》)

▲灵隐寺,位于今浙江杭州西湖西北灵隐山山麓中,创建于东晋咸和元年(326),距今已有1690多年历史,为江南地区的佛教名刹。苏轼任职杭州时,曾与僧契嵩在此常研习佛经。据说苏轼对契嵩佛法修行称赞不已,还在《书南华长老重辩师逸事》中表达了敬佩之意

熙宁七年(1074)后,苏轼陆续调任密州、徐州与湖州知州,就在元丰二年(1079)写给神宗的《湖州谢表》中,苏轼的语句遭到朝臣攻讦,几近命悬一线,后经多方求情将苏轼贬为黄州团练副使,经历这一磨难,苏轼于苦中求禅的意向愈发明显,他自筑茅庐称“东坡居士”,时常拜访僧舍、披阅佛经。后人有云:“子瞻(苏轼)之文,黄州已前,得之于庄;黄州已后得之于释……中唐已前,文之本儒学者,以退之(韩愈)为极则;北宋已后,文之通释教者以子瞻为极则。”(《牧斋初学集》)而苏轼在辗转迁移中得到了僧人道潜、了元等人的挂念,苏轼的苦闷与怀才不遇在与僧友的互赠书画中、往来信笺中、远来相聚中得以排遣,僧人不因祸福荣辱而待友有别,苏轼亦不因清规戒律而待友有距。在苏轼贬谪黄州之时,结识了安国寺住持继连,面对心中的苦闷,苏轼选择常去安国寺打坐、悟禅,黄州太守也常与苏轼在安国寺饮茶、赏花,继连请苏轼为寺中竹亭命名,苏轼欣然答应,其名为“遗爱”,并作《遗爱亭记》,后苏轼即将离开黄州,未来之路坎坷而安国寺却别有温情,于是欣然写成《黄州安国寺记》:

得城南精舍曰安国寺,有茂林修竹,陂池亭榭。间一、二日辄往,焚香默坐,深自省察……寺僧曰继连,为僧首七年,得赐衣。又七年,当赐号,欲谢去,其徒与父老相率留之……堂宇斋阁,连皆易新之,严丽深稳,悦可人意,至者忘归。

▲安国寺,位于今湖北黄冈市,始建于唐朝显庆三年(658),现存建筑为清代重建。苏轼被贬黄州期间,曾往返于安国寺,并撰有《书韩魏公黄州诗后》《梦韩魏公》等文并出资在寺侧购建放生池,今寺中尚存“苏子瞻放生池”

苏轼离开黄州后,途经庐山,他亲赴东林寺参谒常总大师。常总早年出家,住持东林寺十余年,德高望重,他力主扩建寺院,“厦屋崇成,金碧照烟云,如夜摩、睹史之宫从天而坠,天下学者从风而靡,丛席之盛,近世所未有也”(《禅林僧宝传》),可以说常总是颇有声望的。苏轼《记游庐山》中写道本欲借庐山风光排解忧愁、陶冶身心,但直至见到常总大师才悟透尘世纷扰。常总大师借“无情说”来启发苏轼,二人论及溪水之流与溪水之声,“溪声便是广长舌,山色岂非清净身?夜来八万四千揭,他日如何举似人?”也就说溪水本无情,但溪水之声却有意,周围山川静听接受其意,探讨出本人所思如何影响到他人所想,进而发问我们受溪水之禅,那么又将如何转述给他人呢?可以说言语间妙趣横生,引人深思。不久后苏轼与常总同游山水,写了著名的《题西林壁》,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”入世之人参不透世间道理,只有出世静观才能得人生之妙,苏轼的佛学思想在常总点拨下有了明显的提升,黄庭坚日后评论此诗盛赞苏轼之悟性,“此老人于般若横说竖说,了无剩语,非其笔端有舌,安能吐此不传之妙哉!”(《冷斋夜话》)这段短暂的相处成就了苏轼与常总的佳话,日后常总离世苏轼如此评价:“堂堂总公,僧中之龙,呼吸为云,噫欠为风。且置是事,聊观其一戏。盖将拊掌谈笑不起于坐,而使庐山之下,化为梵释龙天之宫。”(《东林第一代广惠禅师真赞》)

尽管日后新旧党争充斥了苏轼的官宦生涯,造成了苏轼大半生的颠沛流离,但是有过与杭州僧友的畅游之情,有过与黄州僧友的惺惺相惜,有过与庐山僧友的参透尘世,苏轼已经有了超脱的心境,即便远赴惠州、儋州,苏轼仍能吟诵“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,其中的豁达、通透是苏轼常年礼佛、研经,与僧友相伴而行的缩影。

▲龙井寺过溪亭,又名二老亭,位于今浙江杭州。据说苏轼任杭州知州时,常到此拜望高僧辩才(元净大师),品茗参禅。辩才送苏轼下山时相谈甚欢,不觉破了“山门送客,最远不过虎溪”的清规,因此改溪上桥名为“过溪”,后人在桥上建“过溪亭”

真挚禅友:初识于诗才,终识于情谊

苏轼传奇的一生中结识了诸多僧友,后来苏轼于惠州拟了一份名单,堪称僧友“点将录”:道潜以诗文著称,而为人耿直;维琳、楚明有德且处事公道,经苏轼举荐而分别为住持;圆照严行戒律,“志行苦卓,教法通洽”;仲殊、定慧、可久、垂云、清顺颇有才华,而无忧于生活之艰辛;净慧佛法深奥,经苏轼举荐与高丽僧人谈经,才思敏捷、莫之能测……可以说僧友们或以品格、或以才华、或以参悟而给苏轼留下了极为深刻的印象(《东坡志林》)。而在这僧友璀璨的名录中,道潜与了元却是与苏轼相伴良久,占据着最为重要地位的。

道潜(1043—1106),原法号昙潜,是怀琏的弟子,经苏轼提议而改作此名,又自称参寥子,朝廷赐号妙总大师,浙江杭州人。苏轼于熙宁七年(1074)亲赴明智寺拜访道潜,而未能相见,道潜闻后颇感于此,后于元丰元年(1078)远赴徐州回访,并一展才华将《访彭门太守苏子瞻学士》诗作呈上,“彭门千里不惮远,秋风匹马吾能征”,道潜的义气、果敢跃然纸上,苏轼颇为欣喜,连忙写就《次韵僧潜见赠》,此后二人的交游与书信往来渐密。苏轼在徐州盛情款待,二人观看戏马台、夜游百步洪东崖,一同题字赋诗,传为佳话,后有轶事传言苏轼于宴席上曾让婢女向道潜求诗,虽为考验道潜诗才,但着实想令其陷于两难,未曾想道潜沉思而作“底事东山窈窕娘,不将幽梦嘱襄王。禅心已作沾泥絮,肯逐东风上下狂。”(《参寥子诗集》)不禁令人拍案叫绝,“东山窈窕娘”典故出自东晋谢安蓄养歌姬之事,“幽梦嘱襄王”典故出自战国宋玉《神女赋》之事,而最难能可贵之处是道潜将坚定的禅心比作融入泥淖的柳絮,不会飘忽不定、随波逐流,苏轼对道潜的禅学修养与高超的写诗技巧大加赞扬,“我尝见柳絮落泥中,私谓可以入诗,偶未曾收拾,遂为此人所先,可惜也。”

而后苏轼仕途失意、颠沛流离,道潜不顾艰难险阻,常常追随苏轼。“乌台诗案”后苏轼意志消沉,众多故友不敢相见,而道潜待好友如初,直至元丰六年(1083)二人同游于黄州,泛舟赤壁,同观武昌西山,元丰七年(1084)苏轼将调任汝州,道潜随行沿途观光庐山、拜访开元寺,当年六月二人作别。元祐五年(1090)苏轼再次任职杭州,道潜与故人重逢,喜不自禁。元祐六年(1091),苏轼由杭州知州召为翰林学士承旨,将离杭州赴汴京时,以一首《八声甘州·寄参寥子》,道尽二人的真挚友情:

有情风万里卷潮来,无情送潮归。问钱塘江上,西兴浦口,几度斜晖。不用思量今古,俯仰昔人非。谁似东坡老,白首忘机。

记取西湖西畔,正春山好处,空翠烟霏。算诗人相得,如我与君稀。约他年、东还海道,愿谢公雅志莫相违。西州路,不应回首,为我沾衣。

从这阕词中可见,苏轼是把道潜看作诗人的,历代诗评家也认为他是诗写得最好的和尚。苏轼远贬惠州,前途坎坷、归日渺茫,道潜欲前往探望,被苏轼好言劝阻,但其中不避时险的挚友之情被后人称道。元符元年(1098)道潜因被视为苏轼门人而获罪,朝廷痛下其手勒令道潜还俗,收归兖州编管,这不仅是对僧人的侮辱,更是将道潜定为阶下囚。道潜只是淡然视之,不避其罪、不悔其心。直至两年后,道潜终于允许重归僧籍,重返故土,却不幸得知苏轼已逝世于常州,道潜随即南下为好友送行,悲痛不已。可以说,苏轼与道潜的交往,初识于诗才,终识于情谊。

苏轼与道潜留下了大量的互赠佳作,如苏轼《送参寥师》中用“静故了群动,空故纳万境。阅世走人间,观身卧云岭”来盛赞道潜阅尽沧桑,佛理在心;道潜也写下《再游鹤林寺》,“壁暗诗千首,霜清竹万竿。东轩谪仙居,洗眼共君看。”表达了在道潜眼中,世间虽有千万首诗,但唯有苏轼之诗,技压群雄、震古烁今。又如二人离别之际,道潜写下了《留别雪堂呈子瞻》,“策杖南来寄雪堂,眼看花絮又风光。主人今是天涯客,明日孤帆下渺茫。”苏轼也回诗《和参寥》,“芥舟只合在坳堂,纸帐心期老孟光。不道山人今忽去,晓猿啼处月茫茫。”

在繁华褪尽远贬他乡之际,众人皆避之不及,唯有道潜不离不弃,这份僧友相惜之情感人肺腑,这种对抗世俗之举荡气回肠。

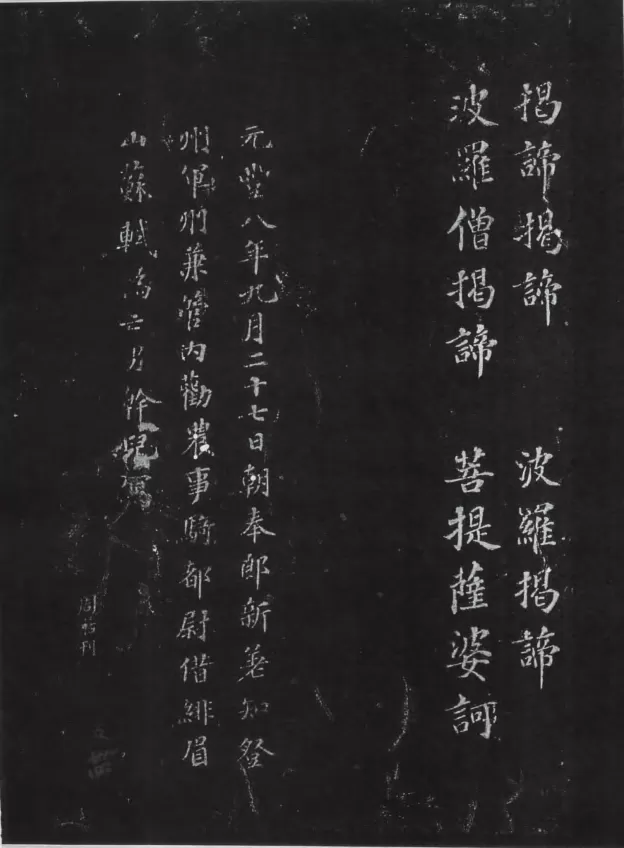

▲墨拓苏轼《摩诃般若波罗蜜多心经》,书于元丰八年(1085),选自《澄清堂帖》,现藏中国国家图书馆。“乌台诗案”后,苏轼于苦中求禅的意向愈发明显,他自筑茅庐称“东坡居士”,时常拜访僧舍、披阅抄写佛经,留下许多佛经墨宝

机锋相对:苏轼与佛印故事的流传

了元(1032—1098),字觉老,朝廷赐号佛印大师,他与苏轼相识较晚,但却是颇为独特的僧友。了元俗姓林,江西浮梁人(即今景德镇),自幼学习儒家经典,并一度考取功名,于地方任官,但同时醉心于佛家之事,曾师从于宝积寺日用大师,被誉为“骨格似雪窦,后来之俊也”。28岁时了元斩断尘缘,于江州(即今江西九江)承天寺讲经说法,元丰五年(1082)为金山寺住持,后辗转多地名刹宝寺,驰名四方。据喻世华先生考证,苏轼与了元相识于元丰三年(1080),但二人诗文往来之多却是仅次于道潜的。“腊雪应时,山中苦寒,法体清康。一水之隔,无缘躬诣道场,少闻謦欬,但深驰仰。”当年苏轼与了元虽未谋面,但苏轼的恭敬之情溢于言表。元丰五年(1082),苏轼终于了却心愿与了元相聚,游后专门派人以舟船送回,随后赠送奇石以铜盘盛之,并写就《怪石供》,了元心生感激,命人将《怪石供》刻于石上。后苏轼至扬州时“了元来迎,轼以偈为献”(《三苏年谱》)。《戏答佛印偈》有言:“百千灯作一灯光,尽是恒沙妙法王。是故东坡不敢惜,借君四大作禅床。”禅趣妙理尽在其中,了元叹服。元祐六年(1091),苏轼更是亲赴金山寺为了元绘壁画,“面带玉山气,手画龙泥壁。诸仙争进砚,一笑已投笔”(《节孝集》),洒脱之气跃然纸上。绍圣元年(1094)后,苏轼远贬至岭南惠州,了元自此无缘再见,曾一度因书信不至而苦闷,有道人言曰“惠州不在天上,行即到矣”,故而得以托付赠言,“子瞻胸中有万卷书,笔下无一点尘……若能脚下承当,把一二十年富贵功名,贱如泥土。努力向前,珍重珍重也。”(《宋稗类钞》)

苏轼与了元的情谊被民间演绎成佛印故事,颇有机锋相对之感,如苏轼初次拜访佛印,侃侃而谈之后发现佛印并无高论,认为其名不副实,苏轼眼中的佛印为碌碌之辈,而佛印眼中的苏轼则为世间才子,后来苏轼终于醒悟,明白佛印之过人胸襟;又如苏轼与佛印同游于江上,佛印将苏轼亲题之纸扇掷于水面,暗语为“水流东坡诗(尸)”,而苏轼则不慌不忙指向岸边啃骨之犬,暗语为“狗啃河上(和尚)骨”;再如佛印虽为出家之人,但不避戒律,一日煎鱼香气四溢,正值苏轼来访,故而急忙藏鱼于大磬(木鱼)之下,苏轼故意发问,“敢问大师,‘向阳门第春常在’下句是什么?”佛印不假思索,“积善人家庆有余”,于是苏轼大喜,“既然磬有鱼,还不快积德行善一同分享。”

苏轼爱吃猪肉,佛印在金山寺烧好猪肉准备款待苏轼,但苏轼到了之后猪肉却没有了,或许佛印根本就没有烧。苏轼作《戏答佛印》:“远公沽酒饮陶潜,佛印烧猪待子瞻。采得百花成蜜后,不知辛苦为谁甜。”远公指东晋高僧慧远,为了请陶渊明而破了清规,允许陶渊明在寺中喝酒。宋代禅师们作风洒脱,“呵佛骂祖”,佛印“烧猪待子瞻”当然更算不得事儿了。

诸如此类的民间故事有很多,甚至明代《核舟记》专门描绘了苏轼与佛印乘舟夜行的场面。苏轼与佛印之事的广泛演绎,源于二人融儒释道三家的学术风格,源于二人不拘礼数嬉笑怒骂的坦诚性格,也更源于一生挚交的真实情感。

▲《苏轼留带图》,明,崔子忠,纵81.4厘米,横50厘米,现藏台北故宫博物院。此画描绘的是苏轼与金山寺僧佛印说偈,输了腰上玉带的事。画中苏东坡手上所持的蓝色带状物,即为崔子忠想象中的腰带。僧了元,字觉老,朝廷赐号佛印大师,为苏轼僧友之一

苏轼由崇奉佛法到研习佛经,由结交僧众到感悟禅理。苏轼的人生轨迹既是兴衰之路,也是参禅之路;既是交游之路,也是真情之路。正如苏轼所言“此心安处是吾乡”,荣也罢、辱也罢,苏轼淡然视之,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”(《定风波·莫听穿林打叶声》);功名利禄恰如过眼云烟,“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”(《和子由渑池怀旧》);一生羁绊终获心灵解脱,“夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生”。(《临江仙·夜饮东坡醒复醉》)身边僧友却是情感的宝贵财富,盛于当时、传于后世:他们是苏轼的领路人,让苏轼在人生起伏中参透禅理;他们是苏轼的陪伴者,贯穿一生不离不弃;他们更是苏轼才情的传唱者,让经典的故事世代流传。

来源:《国家人文历史》2021年第04期 乔楠

文章末尾固定信息