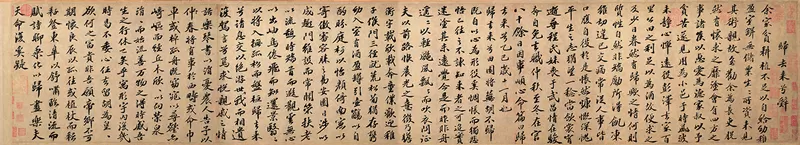

▲《归去来兮辞》(局部),宋,苏轼,纵32厘米,横181.1厘米,现藏台北故宫博物院。此卷意态丰腴,结体稳密,书风充分流露潇洒奔逸的气质。苏轼对陶渊明的接受和倾慕,并非一蹴而就,而是在长期的贬谪磨难中经历了漫长的“恋爱”长跑。他贬谪到黄州时对陶渊明的认同基本还属于耕种田园的共鸣上,从黄州到儋州十多年里,苏轼又遭遇了几次大起大落,荣辱得失旋起旋灭,使他对陶渊明的理解逐渐深化,最终笃定陶渊明与自己互为前生今世

北宋绍圣四年(1097),已过耳顺暮年的苏轼饱尝党争倾轧之害和颠沛流离之苦,正准备在广东惠州“长作岭南人”,但又接到朝廷贬他南迁的命令。他告别留在惠州的家人后,在幼子苏过的陪伴下,与弟弟苏辙在半路相遇,同行至苏辙的贬所雷州。兄弟二人相处一个月后,苏轼乘舟渡海,前往人生中最南的贬所——海南岛儋州。虽然此后兄弟二人再未会面,但仍有书信往来。

一封“情书”

这一年,苏辙收到哥哥的一封来信,在信中,哥哥苏轼提起自己平生最钟爱的一位诗人,虽然这位诗人是六百多年前的古人,但他已经成为苏轼的精神导师和千秋知己,以至于苏轼几乎将他的诗都和了一遍,足有一百多首。

那么,这位诗人是谁?不妨来看下苏轼给苏辙的这封信:

古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于东坡。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子,子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:“吾少而穷苦,每以家贫,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉辞世,使汝等幼而饥寒。”渊明此语,盖实录也。吾今真有此病而不早自知,半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。

此信与其说是苏轼给弟弟写的家书,不如说是给陶渊明写的“情书”,情真意切,骄傲自得又苍凉坚定。在他看来,以前的诗人多有仿古体、效古体、拟古体之作,却没有追和古人的诗作,而自己则是第一个追和古诗之人。何为“追和”?一般来说,“和”诗是现实中朋友之间的诗词唱和、酬唱、和答,如唐诗名句“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”出自刘禹锡在扬州与白居易相逢时的酬唱诗,再如《红楼梦》第三十七回众人严格按照同韵同字而作的《咏白海棠诗》。所以“追和”意味着要在精神上穿越时空,“尚友”古人而进行诗歌唱和。苏轼说自己唯独喜好陶渊明的诗,虽然渊明作诗不多,但他“质而实绮,癯而实腴”的诗歌特点足以令包括李白、杜甫在内的魏晋南北朝隋唐诗人等都望尘莫及。苏轼前后共作“和陶诗”有一百多首,自我感觉“不甚愧渊明”,现在想集结收录,传给后世君子,委托苏辙为他写一篇序言,这就是苏轼写此家书的主要目的。接着,苏轼笔锋一转,难道我只是单纯喜欢渊明的诗吗?不是,我其实对其为人风骨有着深刻认同,他对自己一生的总结深契我心,遗憾的是,我也有“性刚才拙,与物多忤”的毛病却不能早些自知,半辈子宦海浮沉,所以这就是我深深拜服渊明并将其作为我晚年精神导师的原因。

对哥哥交托的写序任务,苏辙自然义不容辞,但他对哥哥倾慕陶渊明的态度似乎有些不以为然,因为他觉得陶渊明其实“配不上”苏轼。他说:“渊明隐居以求志,咏歌以忘老,诚古之达者,而才实拙。若夫子瞻仕至从官,出长八州,事业见于当世,其刚信矣,而岂渊明之才拙者哉?”是的,陶渊明是“古之达者”不假,可才华也确实“拙”,对比而言,苏轼曾是皇帝近臣,执掌八州,政治事业是当世人有目共睹的;确实“性刚”,但怎能跟陶渊明一样“才拙”呢?若从功业而论,苏辙所言不无道理,彭泽县令陶渊明自然无法与翰林学士、中书舍人苏东坡相提并论;从私情而论,苏辙对苏轼始终景仰,“抚我则兄,诲我则师”,自然认为苏轼过于谦抑了。

苏辙将写好的序言寄给苏轼后,苏轼自然理解弟弟对自己的维护和赞扬,但他“笔削”修改了苏辙的这段评论,更加强调他比不上陶渊明的地方:“渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷于大难。乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?”苏轼称赞陶渊明不为五斗米折腰,隐居不出,而自己为官三十多年,即使在“乌台诗案”中几乎被折磨至死,却最终不能悔改,以至于到了今天这份田地,所以自己在晚年以陶渊明为寄托,“其谁肯信之?”这是苏轼在无数苦难岁月中孤独的自我剖白。

这又引起一个悖论。世人皆说陶渊明、苏轼为旷达之人,大多是从他们诗文中得来的结论。然而,当一个人不断在诗文里勉励自己要超脱时,说明他是不够超脱的;当一个人崇拜某一个旷达的偶像时,恰恰证明了他缺少偶像所具有的某种精神力量。另一方面,两人作为诗人,有着远超常人的敏锐、敏感,生死、贫富、穷达等所带来的困扰和痛苦其实更大,他们可以通过诗文来去排解和审视这些问题,直到看透了,庶几可以释怀。但龚自珍说陶渊明“莫信诗人真平淡,二分梁甫一分骚”,说明陶渊明尚有登车揽辔之志和讥刺幽怨之气。鲁迅说“既然是超出于世,则当然连诗文也没有。诗文也是人事,既有诗,就可以知道于世事未能忘情”,“由此可知陶潜总不能超于尘世,而且,于朝政还是留心,也不能忘掉‘死’”。从这个意义上来说,其实陶渊明、苏轼的内心并非像在诗文里展示出来的那么超脱,但两人终究还是比较旷达的,懂得向内心寻求解脱和自由,最终“纵浪大化中,不喜亦不惧”。

更重要的是,苏轼明显察觉到两个人在“出处”上有共同的焦虑和挣扎,就像学者田菱所说,“苏轼看到一个人与他的人格相近,苏轼像陶渊明一样面对许多相似的问题”。但他更羡慕渊明听从内心的果敢抉择,而不是像自己“终不能悛”。当然,这也不是苏轼个人的焦虑,而是宋代“以天下为己任”的士大夫共同的焦虑,毕竟北宋的士大夫官僚政治与南朝门阀政治相比有着很大的差异。

诸多“媒人”

要明白苏轼为何与陶渊明摩擦出跨越六百多年的灵魂火花,首先须了解陶渊明在苏轼之前的接受史,即陶渊明在死后六百多年中的文学地位经历了怎样的变迁,有无一些前辈充当了陶苏二人的“媒人”?

陶渊明无论在生前还是身后很长一段时间都是寂寞的,其诗文很少得到喝彩,这主要是因为他的诗文风格与六朝追求华美典雅的审美趣味有些格格不入或不合时宜,如刘勰《文心雕龙》中几乎不提陶渊明,但这种不合时宜从另一角度来说又是超越时代的。追求繁华的文坛流俗终将散若云烟,年深日久的大浪淘沙最终会映照淘漉出陶诗独特的本真气质。后来,鲍照、江淹有仿陶诗作,钟嵘《诗品》开始称陶诗“文体省静,殆无长语,笃意真古,辞兴婉惬”,赞陶为“古今隐逸诗人之宗也”,但也只是将其放入“中品”诗人行列。真正发现陶渊明伟大之处的是梁朝萧统,他不仅为陶渊明写传记,也整理其文集并作序,称赞其作品“文章不群”“独超众类”“莫之与京”,还在《文选》中收录陶诗八首。

▲《陶渊明像》(局部),明,王仲玉,纸本设色,纵106.8厘米,横32.5厘米,现藏故宫博物院。画家用白描手法绘制,笔简意远,画中的陶渊明瘦骨清像,很有隐者之风。陶渊明无论生前还是身后很长一段时间都是寂寞的,真正发现陶渊明伟大之处的是梁朝萧统,苏轼则在宋人中独力完成了陶渊明在文学史上的“经典化”,“为我们确立了这位伟大诗人不朽的地位”

经历隋唐鼎革后,初唐诗人王绩对陶渊明产生了深切共鸣,他仿照《五柳先生传》《桃花源记》《自祭文》撰写《五斗先生传》《醉乡记》《自撰墓志铭》,隐居躬耕东皋而逝。而盛唐诗人因建功立业的普遍渴求,多不认同陶渊明的隐居遁世,但对其诗歌和人格逐渐认同,如李白第一次将陶渊明与谢灵运并称。随着“安史之乱”后中唐诗人趋向归隐,越来越多的诗人开始主动学陶,如白居易、柳宗元、韦应物、元结等。白居易自称“异世陶元亮”,学者戴建业认为陶渊明是对白居易一生心仪最久而又影响最深的诗人,尤其在晚年成了“须臾不得分离的精神伴侣”,因为白居易曾作《效陶潜体诗十六首》,如此规模效仿陶体在史上属于首次,他在晚年也仿效《五柳先生传》撰写《醉吟先生传》,寄情山水携带“陶、谢诗数卷”及“一卷陶潜诗”。

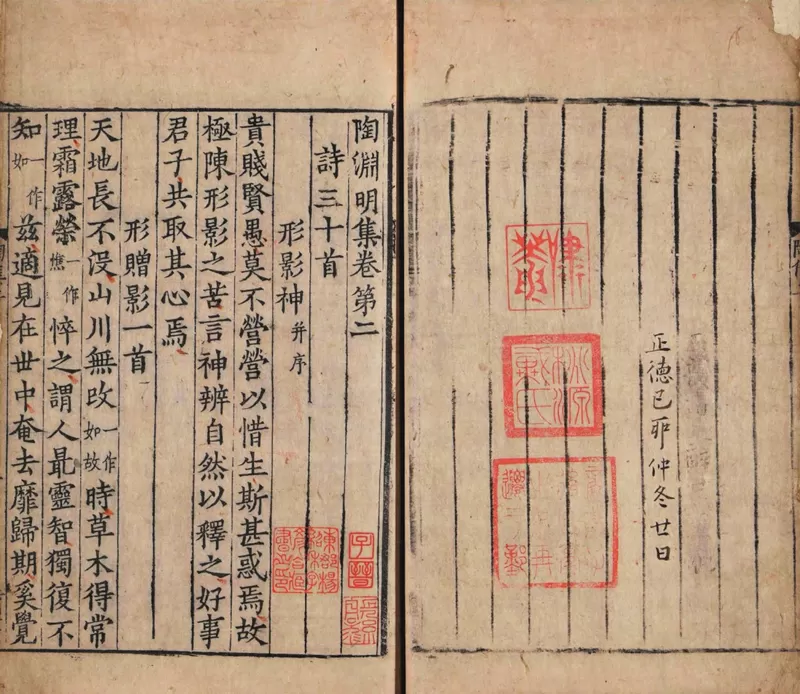

▲南宋刻递修本《陶渊明集》,书经明代文彭、毛氏汲古阁,清代黄丕烈、汪士钟、杨氏海源阁等名家递藏,现藏中国国家图书馆。陶渊明的诗文风格与六朝追求华美典雅的审美趣味格格不入,故其诗文很少得到喝彩,唐代诗人因建功立业的普遍渴求,多不认同陶渊明的隐居遁世,但对其诗歌和人格逐渐认同,尤其是白居易自称“异世陶元亮”,曾作《效陶潜体诗十六首》,如此规模效仿陶体在史上属于首次

正如钱锺书所说,唐人“虽道渊明,而未识其出类拔萃”,“渊明文名,至宋而极”。唐宋变革者甚多,贵族制解体,士大夫官僚伴随科举制崛起,儒学出现理学的转型,文化走向内在,而陶渊明诗文那种超越时代的自然平淡风格便适应了宋代追求理趣的审美文化。文坛盟主和史学领袖欧阳修接续韩柳的“古文运动”主张,认为“晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已”。他弹琴时作诗:“吾爱陶靖节,有琴常自随。无弦人莫听,此乐有谁知。君子笃自信,众人喜随时。其中苟有得,外物竟何为。寄谢伯牙子,何须钟子期。”好友梅尧臣和诗曰“夜坐弹玉琴,琴韵与指随。不辞再三弹,但恨世少知。知公爱陶潜,全身衰敝时。有琴不安弦,与俗异所为。寂然得真趣,乃至无言期。”两人大概是从陶渊明“但识琴中趣,何劳弦上声”受到启发。

在苏轼真正“爱慕”陶渊明之前,他不仅在时代审美氛围中接受了陶渊明,也在阅读经历和人际关系中至少受到五位前辈“媒人”的影响。首先是王绩、白居易、柳宗元。王绩与陶渊明并列成为苏轼归隐田园的榜样,“斜川追渊明,东皋友王绩”;苏轼常以白乐天自比,“东坡”之号也因白居易《步东坡》而来;苏轼对柳宗元的屡次贬谪也多有共鸣,晚年到海南岛,“惟陶渊明一集,柳子厚诗文数策,长置左右,目为二友”。其次是欧阳修、梅尧臣,二人皆是苏轼的伯乐老师,对其政治人格、诗文创作、思想倾向有着直接影响。我们有理由相信,身为弟子辈的苏轼所作的《题沈君琴》很可能受到了陶、欧、梅的共同影响:“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?”

事实上,不仅是苏轼,许多宋人都对陶渊明表达赞赏,即使他的政敌王安石也在《岁晚怀古》中借用陶渊明的诗句表达归隐之志。然而,苏轼却在宋人中独力完成了陶渊明在文学史上的“经典化”,学者袁行霈说:“萧统为我们发现了一位伟大的诗人,而苏轼则为我们确立了这位伟大诗人不朽的地位。”正如苏轼给苏辙的那封家书中所言,他认为陶诗堪称古今第一。以往评论家赞扬的多是陶渊明耻事二姓、安贫乐道的节义及其诗文的独特风格,但苏轼却在此基础上推进了两大步,一是阐释和肯定了陶渊明超越时代的人格魅力和生命意识,二是借陶渊明发现了自己并将其与自己融为一体,进一步建构了陶渊明的独特性。

可以说,如果没有苏轼,我们很难想象陶渊明在文学史上的地位。克罗齐“一切历史都是当代史”与科林伍德“一切历史都是观念史”在本质上是相通的,因为一切历史都是现实心灵对过去的认识。同样,文学史也是不同时代的人类心灵借助文学文本而进行的古今对话和思想交流,投射了浓郁的当代精神,经历了现实观念自觉而无意的过滤、筛选和审查。因此,苏轼对陶渊明的钟爱不仅是个人的,也深受时代观念和集体意识的驱动。

“恋爱”长跑

当然,苏轼对陶渊明的接受和倾慕,并非一蹴而就,而在长期的贬谪磨难中经历了漫长的“恋爱”长跑,最终笃定陶渊明与自己互为前生今世。

“乌台诗案”使苏轼心灵受到很大摧残,案后他被贬谪黄州。元丰五年(1082)初春时节,他躬耕于城外东坡,居于雪堂,感觉很像陶渊明当年游斜川一般,仿佛他是自己的前生,心情略感安适,作了一首《江城子》:“梦中了了醉中醒,只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴。雪堂西畔暗泉鸣,北山倾,小溪横。南望亭丘,孤秀耸曾城。都是斜川当日景,吾老矣,寄余龄。”

在这种悲欣交织的心情中,此年七月和十月,他先后两次游览赤壁古迹,写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等千古名作。此时的苏轼,虽然表达了“天地曾不能以一瞬”“物与我皆无尽”等旷达思想,但毕竟仍未能从政治阴影中摆脱出来,所以他对陶渊明的认同基本还属于耕种田园的共鸣上。

两年后,苏轼离开黄州赶赴汝州,途中幼子夭折,改赴常州。次年,哲宗即位,太后临朝听政,王安石等新党被打压,苏轼知登州后入京,先后担任中书舍人、翰林学士、知制诰、知礼部贡举,后因与当政者政见不合,出任杭州,被召回朝后,又出任颍州。元祐七年(1092),苏轼出任扬州,次年出任定州。绍圣元年(1094),哲宗亲政,新党再次被重用,苏轼被贬至广东惠州,后至儋州。从黄州到儋州的十多年里,苏轼又遭遇了几次大起大落,荣辱得失旋起旋灭,使他对陶渊明的理解逐渐深化。

在扬州期间,苏轼写了一首《问渊明》,是一次与陶渊明《形影神》的思想对话,“委运忧伤生,忧去生亦还。纵浪大化中,正为化所缠”,流露出他对陶渊明处世观念还存在一定的不理解,尚处于磨合之中。但他已逐渐关注陶诗,“昔我在广陵,怅望柴桑陌。长吟《饮酒》诗,颇获一笑过”,开始创作“和陶饮酒诗”二十首,“我不如陶生,世事缠绵之”,“每用愧渊明”。对此,苏辙也和诗二十首,如“永愧陶翁饥,虽饥心不惑”。此时,苏轼也甄别出陶氏独特的精神气质,曾对晁补之说“陶渊明意不在诗,诗以寄其意耳”,并举例俗本“悠然望南山”应该不是渊明的本意,而应该是“悠然见南山”,方可体现出他的悠然忘情。学者田晓菲指出,在苏轼提出质疑之前,没有哪种版本是“悠然见南山”的。但苏轼提出后,“望南山”皆改为“见南山”了。当然,这也与宋代特殊的审美文化相关,体现出苏轼已开始建构起自己心目中的陶渊明。

在惠州期间,苏轼听闻儿子苏过诵读陶渊明《归园田居》,想起当初在扬州的和诗,内心应该受到震动,决定“要当尽和其诗乃已耳”,开始主动而自觉地创作“和陶诗”。一般而言,和诗按韵之严宽分为次韵、依韵、用韵,其中次韵最为严格,要求唱和之人须用原诗的原韵原字,而苏轼的“和陶诗”便选择了最严格的次韵。由此可见,苏轼对陶渊明诗作不仅在仪式上展现出“夫唱妇随”“亦步亦趋”的姿态,在体悟上也进入一个新的层次,真正将陶渊明视为先知与知己,“神交久从君,屡梦今乃悟。渊明作诗意,妙想非俗虑”。尤其是下面这首,流露出苏轼的悔悟和对陶渊明的感佩:

当欢有余乐,在戚亦颓然。渊明得此理,安处故有年。嗟我与先生,所赋良奇偏。人间少宜适,惟有归耘田。我昔堕轩冕,毫厘真市廛。困来卧重,忧愧自不眠。如今破茅屋,一夕或三迁。风雨睡不知,黄叶满枕前。宁当出怨句,惨惨如孤烟。但恨不早悟,犹推渊明贤。

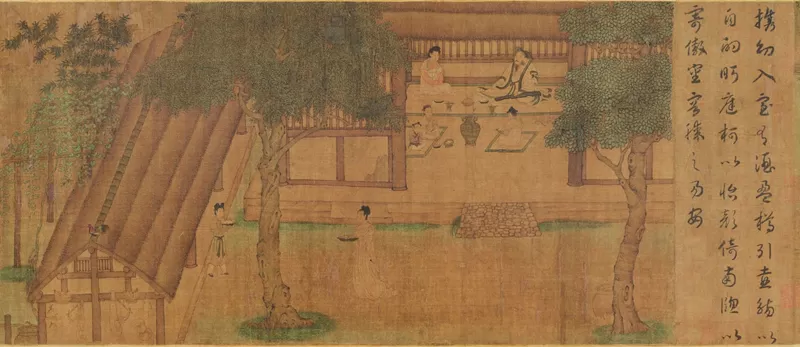

▲《归去来辞书画卷》,南宋,佚名,现藏美国波士顿美术馆。苏轼在惠州时开始主动而自觉地创作“和陶诗”,按照最严格的次韵来作诗,不仅在仪式上展现出“夫唱妇随”“亦步亦趋”的姿态,在体悟上也进入一个新的层次。他愈发感到自己与渊明心心相印,最终慨叹“我即渊明,渊明即我”

另外,他也通过和《形影神》化解了当时在扬州所作《问渊明》对陶的质疑,加深了对陶生死观的理解,继而体悟了“心”“物”“梦”“灭”“变”“无”等生死话题,“君如火山烟,火尽君乃别。我如镜中像,镜坏我不灭。虽云附阴晴,了不受寒热。无心但因物,万变岂有竭。醉醒皆梦尔,未用议优劣”,“仙山与佛国,终恐无是处。甚欲随陶公,移家酒中住”。在惠州生活一年后,他愈发感到自己与渊明的心心相印,有次醉饱入睡,醒后书写渊明《东方有一士》赠给儿子苏过,并评论道:“此东方一士,正渊明也。不知从之游者谁乎?若了得此一段,我即渊明,渊明即我也。”同时他在和此诗中又回应了陶、欧、梅关于弹琴的诗,表明自己实乃渊明的知音:“屡从渊明游,云山出毫端。借君无弦物,寓我非指弹。”苏轼对陶渊明的“任真”潇洒性情有了更深切的理解,他羡慕渊明可以更为自由地主导自己的命运,“渊明欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高;饥则扣门而求食,饱则鸡黍以延客。古今贤之,贵其真也”。他在和“咏贫士七首”中,已将其作为贬谪期间唯一的精神伴侣,也自视为渊明的知音。如渊明曾问:“万族各有托,孤云独无依……知音苟不存,已矣何所悲”,而苏轼的回答是“我欲作九原,独与渊明归”,“渊明初亦仕,弦歌本诚言。不乐乃径归,视世差独贤”,“谁谓渊明贫,尚有一素琴。心闲手自适,寄此无穷音”。

“文王不可轻赞,须是识得文王,方可称赞。”苏轼对陶渊明评价的变化,其实也体现出他在漂泊岁月中对自身命运和宇宙人生理解的变化。苏辙虽然当时对陶渊明的领悟不如苏轼,但他深知苏轼喜好渊明诗,在兄弟二人雷州相聚时,还能通过诵读渊明诗劝告苏轼为健康而戒酒。自然而然,待苏轼来到海南儋州时,已将陶渊明视为人生最终的精神寄托和心灵归宿,“每体不佳,辄取读,不过一篇,惟恐读尽后,无以自遣耳”。他也多次靠书信往来与苏辙一起和陶渊明的《停云诗》《劝农诗》,于是才有了他委托弟弟为“和陶诗集”写序的那封信。

携手“归去”

桃源望断,乡关何处?在唐宋贬谪文化中,这是无数士人的追问。苏轼兄弟自应试东京开始,就一直辗转各地,雪泥鸿爪,居无定所,故乡蜀地眉州反而成为往昔记忆,如同一个人无法回到自己的童年一般,“不敢梦故山,恐兴坟墓悲”。于是,自罪谪黄州后,故乡成他乡,他乡变故乡,苏轼后来追忆黄州五年相当于陶渊明笔下的桃花源:“桃花流水在人间,武陵岂必皆神仙。”而陶渊明的《归去来兮辞》成为后来苏轼诗文中的一个重要符号,若隐若现于他归乡的迷途中。元丰七年,苏轼将从黄州移至汝州,写了一首《满庭芳》赠别友人:“归去来兮,吾归何处?万里家在岷峨。百年强半,来日苦无多。坐见黄州再闰,儿童尽楚语吴歌。山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡。云何,当此去,人生底事,来往如梭。待闲看秋风,洛水清波。好在堂前细柳,应念我,莫剪柔柯。仍传语,江南父老,时与晒渔蓑。”

穷厄困处思社稷,廊庙深深念江湖,苏轼被召还朝后担任翰林学士,又忍不住思念黄州雪堂,遂作《如梦令》:“为向东坡传语,人在玉堂深处。别后有谁来,雪压小桥无路。归去,归去。江上一犁春雨。”

移居海南后,苏轼对《归去来兮辞》越发痴迷,认为其“质性自然,非矫励所得”,且充分发挥其艺术才华,对《归去来兮辞》进行了三种形式的创造性转化。首先是集《归去来兮辞》之字创作十首五言诗。其次是创作檃括词《哨遍》,以词的形式对《归去来兮辞》进行概括归纳,并加上音律,成为歌曲:“为米折腰,因酒弃家,口体交相累。归去来,谁不遣君归。觉从前皆非今是。露未晞,征夫指予归路,门前笑语喧童稚。嗟旧菊都荒,新松暗老,吾年今已如此。但小窗容膝闭柴扉,策杖看孤云暮鸿飞。云出无心,鸟倦知还,本非有意。噫!归去来兮。我今忘我兼忘世。”

再次是和陶《归去来兮辞》,依照原韵原字重新创作一篇作品,表明自己“盖以无何有之乡为家,虽在海外,未尝不归云尔”,末段云:“已矣乎,吾生有命归有时。我初无行亦无留,驾言随子听所之。岂以师南华,而废从安期?谓汤稼之终枯,遂不溉而不耔。师渊明之雅放,和百篇之新诗。赋归来之清引,我其后身盖无疑。”

饱经沧桑,苏轼明白“此心安处是吾乡”,已将渊明视为千秋知己和永恒老师,即使先师孔子都无法匹敌:“文举与元礼,尚得称世旧。渊明吾所师,夫子仍其后。挂冠不待年,亦岂为五斗。我歌归来引,千载信尚友。相逢黄卷中,何似一杯酒。君醉我且归,明朝许来否。”

当然,我们可以看到陶渊明《归去来兮辞》有着孔子、庄子的影子。《论语·公冶长》:“子在陈,曰:‘归与!归与!’”《庄子·秋水》:“往矣!吾将曳尾于涂中。”在这一点上,苏轼是有共鸣的,他和渊明在诗文中皆有对曾点“暮春者,春服既成”的向往。在渡海前往海南岛时,苏轼强烈感受到自己实现了当年孔子“道不行,乘桴浮于海”的理想,儿子苏过写了一篇名为《志隐》的文章,苏轼览之曰:“吾可以安于岛夷矣。”又命其作《孔子弟子别传》。而且,苏轼很早就对《庄子》深契于心:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”因此,苏轼在内心深处成为渊明的千秋知己,不仅因为两人之间有着像王绩、白居易、柳宗元、欧阳修、梅尧臣等“媒人”,也因为两人之前有着孔子、庄子这等共同的“高堂”,而苏辙则是最好的“证婚人”。

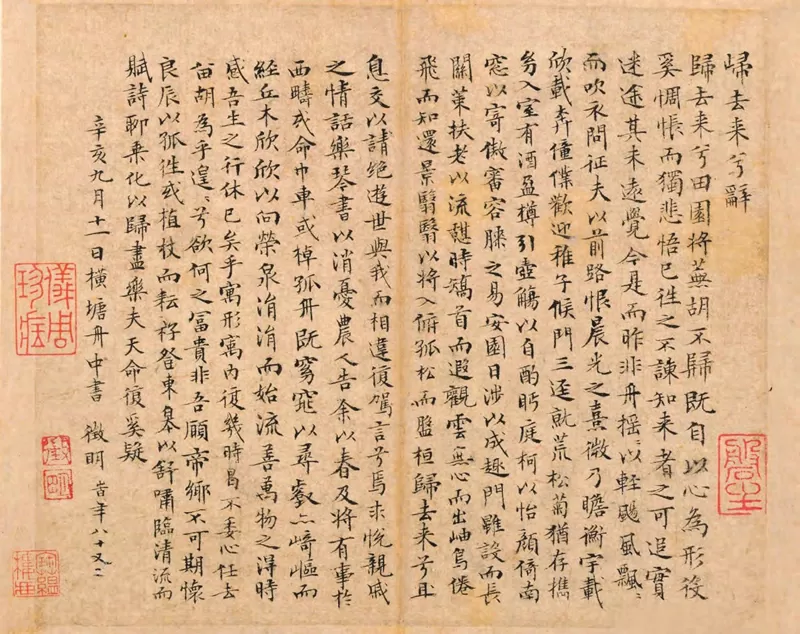

▲《归去来兮辞》,明,文徵明,纵13.7厘米,横16.1厘米,现藏故宫博物院。苏轼在内心深处成为渊明的千秋知己,不仅因为两人之间有着像王绩、白居易、柳宗元、欧阳修、梅尧臣等“媒人”,也因为两人之前有着孔子、庄子这等共同的“高堂”,才得以跨越六百多年摩擦出灵魂的火花

元好问赞扬陶渊明诗:“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。”少年人多爱词采,但诗文烟霞就像内心铅华,洗尽后方是真淳,这也是人生的归处。欧阳修说:“纷华暂时好,俯仰终云散。淡泊味愈长,始终殊不变。”苏轼说:“凡文字,少小时须令气象峥嵘,彩色绚烂。渐老渐熟,乃造平淡。其实不是平淡,绚烂之极也。”绚烂之极,归于平淡,这句至理名言,不仅是苏轼从陶渊明诗文创作中受到的启发,也是从两人共同人生经历中得到的体认。

元符三年(1100),宋徽宗大赦,年迈的苏轼又被朝廷召还,夜里渡海望见“参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀?天容海色本澄清”,他应该是突然意识到自己的内心已进入陶渊明般的澄明之境,激动地说:“空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”次年(建中靖国元年,1101年),苏轼在常州“湛然而逝”“谈笑而化”,享年65岁,苏过遵嘱将其安葬在汝州郏城县。苏辙在悲痛中整理家中旧书,发现了苏轼和陶《归去来兮辞》,想起之前哥哥曾邀请他与秦观同作,遂追写和陶《归去来兮辞》,“归去来兮,世无斯人谁与游”,且邀请张耒、晁补之、黄庭坚、李之仪、李廌等同作。令苏轼和苏辙想不到的是,围绕《归去来兮辞》的唱和行为马上失控为一种公共舆论,学者朱刚说:“继和者由于各自的契机,在不同的时间、不同的场合通过写作对前人进行回应,以期形成精神上的认同。”比尔·波特认为《归去来兮辞》“是陶渊明、苏东坡和苏辙三位知音穿越时空的三重唱。三位伟大的诗人在如歌似泣的唱和之中表达了各自的挫折和苦闷,对‘归去田园’生活的憧憬和愉悦,及后人对前辈的景仰与思念”。

由此,两人相互成就,苏轼借陶渊明发现了自己,同时又“改造”了陶渊明,李泽厚曾指出:“陶潜的超脱尘世与阮籍的沉湎酒中一样,只是一种外在现象,超脱人世的陶潜是宋代苏轼塑造出来的形象。实际的陶潜,与阮籍一样,是政治斗争的回避者……他的特点是十分自觉地从这里退了出来。”苏轼通过和诗与推崇将陶渊明抬入华夏文学的“英灵殿”。而后人又常在失意之时走进这座“英灵殿”,并将苏轼放在陶渊明的身旁。黄庭坚在读苏轼和陶诗后写道:“子瞻谪岭南,时宰欲杀之。饱吃惠州饭,细和渊明诗。彭泽千载人,东坡百世士。出处虽不同,风味乃相似。”洪迈认为“二者金石合奏,如出一手”。可见,苏轼已将陶渊明与自己化为一体,融入中国传统文化血液中,对后人产生了巨大影响。如南宋诗人也多将陶渊明奉为精神偶像和心灵寄托,因他而构成了一个“朋友圈”,从文学史渗透到思想史的深层结构中:陆游“千载无私人,吾将谁与归”;辛弃疾“陶县令,是吾师”,“老来曾识渊明,梦中一见参差是”;朱熹“平生尚友陶彭泽”,甚至将庐山所建别墅命名为“归去来馆”。

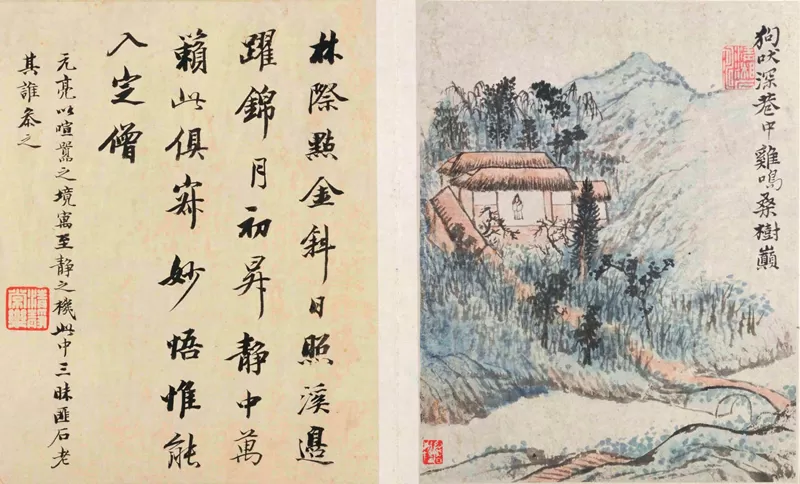

▲《陶渊明诗意图册》,清,石涛,纵27厘米,横21.3厘米,现藏故宫博物院。画作描述陶渊明《归园田居五首·其一》“狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅”的诗意。苏轼将陶渊明与自己化为一体,融入中国传统文化的血液中,对后人产生了巨大影响。如南宋诗人也将陶渊明奉为精神偶像和心灵寄托,因他而构成了一个“朋友圈”,从文学史渗透到思想史的深层结构中

李白曾告白孟浩然:“吾爱孟夫子”,我们不妨回到本篇文章的开头,苏辙是苏轼“爱”陶渊明的见证人。苏轼去世后,苏辙又多活十多年的时光,经历了北宋行将灭亡前的各种政治闹剧和人生挫败,最终理解并践行了哥哥对陶渊明的挚爱。他晚年隐居在颍川,自号“颍滨遗老”,也以陶渊明为追慕,“聊同渊明,攀条啸咏”,作诗以干支纪年而不书年号,类似陶渊明入宋后写文章的做法。政和二年(1112),苏辙去世,如“陶子将辞逆旅之馆,永归于本宅”,被葬在哥哥苏轼的墓旁。

苏家兄弟情深,苏轼曾说“与君世世为兄弟,又结来生未了因”,后世评价二人“患难之中,友爱弥笃,无少怨尤,近古罕见”。在经历人生起落后,往昔“行天下,周览四海名山大川”的热血青年,如今都已变成冷眼观物或笑看风云的白发老人,感叹“人生实难,死如之何”,最终“忘怀得失,以此自终”。

“归去来兮,田园将芜胡不归?”

来源:《国家人文历史》2021年第04期 黄修志

文章末尾固定信息