启功是当代著名学者、书画家、诗人与鉴定家。他学识渊博,人品谦和,虽将书法视为“副业”,但其精深的思想、超逸的笔墨对无数后学产生了重要的影响,被尊为中国书法界的“泰山北斗”。2022年正值启功诞辰一百一十周年,后学不揣谫陋,对其通达自然的书法观试加阐论,希望能够丰富启功书法学的研究。

启功研究某一个问题常不囿于成见。他会从广博的史料中爬梳出可信、翔实的文献,得出周全严密的观点。从《〈平复帖〉说并释文》《文徵明原名和他写的〈落花诗〉》《旧题张旭草书古诗帖辨》等文章中,我们可以深刻地感受到他的这种治学态度。关于启功治学习惯的形成,可追溯到对其产生影响的几位老师。例如,戴绥之曾为他系统讲授了研治经史文学的方法。启功一生致力于古典文学的研究与教学,治学之发轫应与戴师的培养密不可分。他曾感叹说:“但从此懂得几项道理:不懂的向哪里查;加读一遍有深一步的理解;先跑过几条街道,再逐门去认店铺,也就是先了解概貌,再逐步求细节。”这种将各门学问打通、总括于胸的能力是研修经史、文艺的上乘功夫。齐白石则从实践的角度为启功开蒙。看似酣畅活泼、大开大合的齐派绘画、篆刻风格,实则经历了精细的积累。虽然技艺修炼的至境是“道”,但殊不知精准的技巧磨练才是通往“道”的础石。

对启功治学产生至关重要影响的无疑还有陈垣。启功曾专门作《夫子循循然善诱人》一文以感念陈师的教诲。陈垣学问宏富广博,启功追随其39年,多方受到教益。他在文中提道:“老师研究某一个问题,特别是作历史考证,最重视占有材料。所谓占有材料,并不是指专门挖掘什么新奇的材料,更不是主张找人所未见的珍密材料,而是说要了解这一问题各个方面有关的材料,尽量搜集,加以考证。”何为学问的通达?即通晓源流、洞达事理。要做到这一点,融通相关学科、全面搜集与精准分析材料是至关重要的。启功在文中还专门提到陈师对书法的态度,他说:“对于书法,则非常反对学北碑,理由是刀刃所刻的效果与毛笔所写的效果不同,勉强用毛锥去模拟刀刃的效果,必致矫揉造作,毫不自然。”启功在《论书绝句》中曾多次提到刀与笔的关系,其理念还是源于陈师。陈垣对书法的认识,植根于其通达的学术见解——洞察北碑的书刻之别、还原书写本身应具备的特征,就不难得出这样的观点。可以说,几位老师(尤其是陈垣)的教诲与方法论,是启功通达自然书法观形成的重要基础。他在此后漫长的学术研究与书法创作生涯中又将这一观念逐步加以拓展与丰富。

受陈垣的影响,在学习古人书法时,启功十分强调要将墨迹和经过二度加工的石刻书迹区分开来,提倡要“师笔”,而不要片面地“师刀”。在很多著述中,他对这一观点反复进行了阐述,以下试举几例。

《论书绝句》第三十二首云:

题记龙门字势雄,就中尤属始平公。学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。

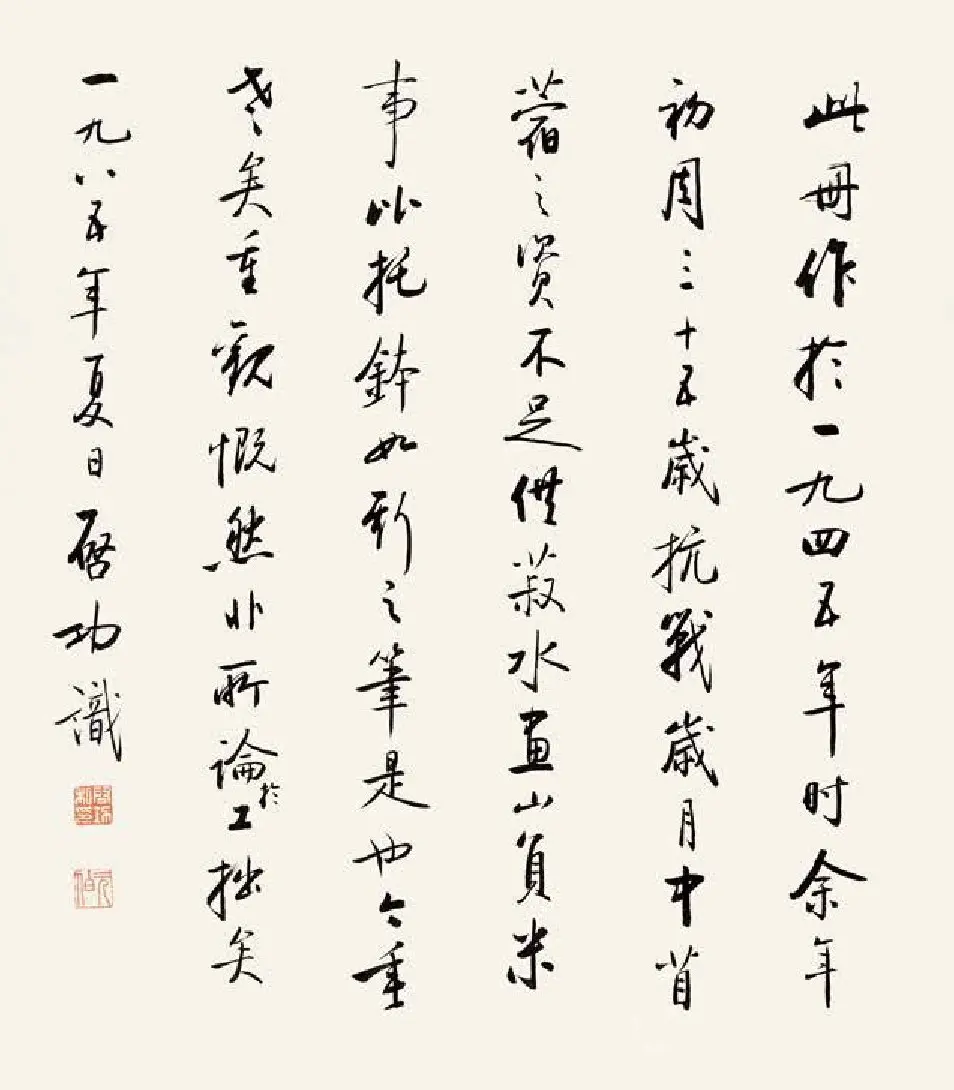

启功《山水花鸟》册(部分)29.5cm×41.8cm×3纸本设色荣宝斋藏

少谈汉魏怕徒劳,简牍摩挲未几遭。岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀。

《唐人写经残卷跋》云:

余生平所见唐人经卷,不可胜计。其颉顽名家碑版者更难指数。而墨迹之笔锋使转,墨华绚烂处,俱碑版中所绝不可见者。乃知古人之书托石刻以传者,皆形在神亡,迥非真面矣。

《从河南碑刻谈古代石刻的书法艺术》云:

这种通过刊刻的书法,一般有两种类型:一种是注意石面上刻出的效果,例如方棱笔划(画),如用毛笔工具,不经描画,一下绝对写不出来,但经过刀刻,可以得到方整厚重的效果。这可以《龙门造像》为代表。一种是尽力保存毛笔所写点划(画)的原样,企图摹描精确,作到“一丝不苟”,例如《升仙太子碑额》等,但无论哪一类型的刻法,其总的效果,必然都已和书丹的笔迹效果有距离、有差别。

从上述文献中可知,启功提倡“师笔”,因为墨迹可见古人运笔之妙。如果没有机会亲眼目睹名家的墨迹(包括摹本),那么不妨看一看当时无名书手的断简残纸,这对我们理解同时代人真实的用笔方法也有很大的帮助。碑刻书迹是经过工匠二度加工过的,它与书丹墨迹已经有了一定的差别(有的甚至是有天壤之别)。倘若得不到墨迹,只有拓本可据,那么这个本子也一定要捶拓精到、纸墨调和。因为好的拓本可以帮助学书者判别刀锋、推寻笔迹。例如,启功看到敦煌本《温泉铭》后,就欣喜地跋道:“(此铭)不但书艺之美,即摹刻之工,亦非六朝所及。此碑中点画,细处入于毫芒,肥处弥见浓郁,展观之际,但觉一方黑漆版上用白粉书写而水迹未干也。”然而,很多拓本经过岁月洗礼后字口磨损,笔迹模糊而不贯气,学书者从中很难见到真实的笔法。如若专务于残泐与刀法,行笔断然不会顺畅自然。这种情况不仅体现在六朝石刻书迹上,北宋以后刊刻在木板或是石头上的法帖也有上述问题。例如,启功就不太喜欢明代祝允明和王宠的小楷,曾戏言他们的书法好像是“周身关节,处处散脱,必有葬师捡骨,以丝絮缀联,然后人形可具”。原因何在?就是因为祝、王盲目泥古,追求拓秃了的晋唐小楷效果。这种评价很像陈垣对有些人死学《阁帖》的调侃。启功曾记述:“有一位退位的大总统好临《淳化阁帖》,笔法学包世臣。有人拿着他的字来问写得如何,老师答说写得好。问好在何处,回答 是:‘连枣木纹都写出来了。’”启功传承了陈师的书法观念,连幽默的语调也是一脉相承。

对墨迹之妙,启功在《坚净居杂书》中还有一段精辟的比喻:

仆于法书,临习赏玩,尤好墨迹。或问其故,应之曰:“君不见青蛙乎?人捉蚊虻置其前,不顾也。飞者掠过,一吸而入口。此无他,以其活耳。”

墨迹书法“活”在何处?启功认为主要有两点。其一,鲜活的字迹就好像一个有血有肉的人。虽然有的书家手稿被反复圈改,但却能够透露出构思的全过程。书写得越不矜持,越具自然之美。其二,墨迹展现了书者的遣毫过程,笔势姿态、浓淡行气从中一览无余。比如他如此评价唐摹本王羲之《丧乱帖》:“笔法跌宕,气势雄奇。出入顿挫,锋棱俱在,可以窥知当时所用笔毫之健。”学书者如能选择“活”的墨迹作为师法对象,假以年月,便可以准确地掌握笔法。其实,在启功看来,笔法也并非多么神秘。在唐代,出现了不少讨论用笔技法的著述,有的假借前代书家之名伪造了文献,有的则受禅宗心法流传影响,编纂了神秘的笔法流传谱系。降至明清,研究笔法的著作更是汗牛充栋,概念之多、方法之繁令人莫衷一是。启功主张用笔之法虽因毫性而异,但本旨在于得法、自然而不拘执。他在《论结字》中说:

用笔无疑是指每个笔划(画)的写法,即笔毛在纸上活动所表现出的效果。当然笔毛不聚拢,或行笔时笔毛不顺,写出的效果当然不会好。又或写出的笔划(画),一边光滑,一边破烂,这笔是把笔头卧在纸上横擦而出的。笔划(画)两面光滑,是写字最起码的条件。要使笔划(画)两面光滑,就必须笔头正、笔毛顺。从前人所说的“中锋”并无神秘,只是笔头正、笔毛顺而已。好比人走路必定是腿站起、面向前的原则一样。躺着走不了,面向旁边必撞到别的东西上。

学书者通过前人墨迹,明白了用笔之法,而后经过多年苦练,能将此法如“乱水通人过”般地准确表现出来,那么庶几也通古人书理了。启功就曾说过:“所谓工夫,非时间久数量多之谓也。任笔为字,无理无趣,愈多愈久,谬习成痼。惟落笔总求在法度中,虽少必准。准中之熟,从心所欲,是为工夫之效。”“准中之熟,从心所欲”就是指书家在创作中并不胶柱鼓瑟,而是经充分消化后,准确、自如地表现法度,这种境界与孔子的修行指归极为相似。在《论语·为政》中,孔子提到了自己一生治学修为的几大阶段,即如果说30岁是致力于学,那么70岁的“从心所欲,不逾矩”则是一种通达自如的至境。书家磨砺技艺的过程也应如此。

在论运笔的自然之道时,启功强调不应做作,甚至不应有意去描画刀刻的痕迹。正是基于此,他对包世臣的一些观点进行了驳议。例如,《艺舟双楫》云:“北朝人书,万毫齐力,故能峻。五指齐力,故能涩。长史之观于担夫争道,东坡喻上水撑船,皆悟到此也。”包世臣认为,运笔应像两人狭路相逢、攮臂争道一样用力。启功则指出包氏的认识有问题,“争道”并非说两人狭路相逢、以力相争,而是指围棋、双陆的局上相争。这种棋局“争道”之法引之于书,要求书者行笔灵活,不应刻意去表现一种所谓的“力感”,否则必然陷于做作,失之自然。鉴于此,启功对用笔法有句精辟的论述:“执笔运笔,全部过程中,有一著意用力处,即有一僵死处。”再如,包氏在《艺舟双楫》中曾引其友黄乙生的话说,唐以前的书法之所以高明,是因为能做到“始艮终乾”。何为“始艮终乾”?启功阐释道:“一个横划(画)行笔要从左下角起,填满其他角落,归到右下角。这分明是要写出一种方笔划(画)。但圆锥形的毛笔不同于扁刷子,用它来写北碑中经过刀刻的方笔划(画),势必需要每个角落一一填到。这可以说明当时的书家是如何地爱好、追求古代刻石人和书丹人相结合的艺术效果。”这是用毛笔在画字,而非写字。画字含有装饰加工的成分,写字则须自然。包氏仅从形迹论碑,而启功的高明则在他深知书刻文化。他认为,载体与施用场合的差异也会带来书迹风格的不同。传羊欣于《采古来能书人名》中云:“钟有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也。三曰行押书,相闻者也;三法皆世人所善。”“铭石书”施用于石刻。古人立石,旨在述绩、表功和追思。与之相应,字迹风格也力求庄重肃穆。有时书丹的笔画不够方硬,刊刻时需重加镌改,使之峻刻,表现出矜持的风格。所以从根本上说,我们看到不少石刻书迹(尤其是南北朝时期)自然之气息较少,装饰意味颇浓,也是符合礼制的。包世臣没有明白这个道理,只是想着如何把碑上的方笔表现出来,结果流于画字之弊。

启功《山水花鸟》册(部分)29.5c m×41.8c m纸本设色荣宝斋藏

古人席地而坐,左执纸卷,右操笔管,肘与腕俱无着处。故笔在空中,可作六面行动。即前后左右,以及提按也。逮宋世既有高桌椅,肘腕贴案,不复空灵,乃有悬肘悬腕之说。肘腕平悬,则肩臂俱僵矣。如知此理,纵自贴案,而指腕不死,亦足得佳书。

自古以来,书家就非常重视执笔法,所论大抵不过两个方面,一为捉管的高度,二为执笔的指法,初衷都是为了方便书者挥洒。从文献看,有的书家对这一问题的看法很灵活,如米芾在《自叙帖》中云:“学书贵弄翰,谓把笔轻,自然手心虚,振迅天真,出于意外。”然而到了明清时期,有些书家却把这个问题僵化了,王澍在《论书剩语》中就说:“执笔欲死,运笔欲活。指欲死,腕欲活。五指相次如螺之旋,紧捻密持,不通一缝,则五指死而臂斯活,管欲碎而笔乃劲矣。”这句话很让人费解,“管欲碎”式的执笔,运笔怎么可能会活脱?包世臣虽然肯定了苏轼“把笔无定法,要使虚而宽”的观点,但也把执笔法看机械了,其《艺舟双楫》云:“笔既左偃,而中指力钩,则小指易于入掌,故以虚掌为难,明小指助名指揭笔尤宜用力也。大凡名指之力可与大指等者,则其书未有不工者也。然名指如桅之拒帆,而小指如桅点之助桅,故必小指得劲,而名指之力乃实耳。”一个人写字时,如果非常留意“大指”与“名指”用力均等,而小指又要和“名指”之力相拒,那他的注意力是在手上还是在字上呢?执笔的问题被越弄越僵化,结果只能造成写出的字僵硬死板。有些学童初学书法,还被师长告知“掌心要圆,应该能够攥住一个鸡蛋”,这更是一种无稽之谈。启功则认为,书法的自然源于执笔的不拘。他曾很形象地说:“执笔和厨师做饭操作是一个道理,自如适己最为重要。”这说明,他是真正从实际操作层面去看待执笔,而不是照本宣科、死守教条。

启功通达自然的书法观不仅体现在对用笔技巧的认识上。他在剖析书学问题时也善用辩证、灵活而不拘执的研究方法。由此,不少难题迎刃而解。例如,有的学书者常常苦恼为何临帖总临不像,启功则认为,临帖的目的不是为求得与原件完全一致,而是学会一种方法,即应活学,而非死效。他说:

任何人学另一人的笔迹,都不能像,如果一学就像,还都逼真,那么签字在法律上就失效了。所以王献之的字不能十分像王羲之,米友仁的字不能十分像米芾,苏辙的字不能十分像苏轼,蔡卞的字不能十分像蔡京。所谓“虽在父兄,不能以移子弟”(曹丕语),何况时间、地点相隔很远,未曾见过面的古今人呢?临学是为吸取方法,而不是为造假帖。学习求“似”,是为方法“准确”。

这一观点和米芾很相似。米芾在《自叙帖》中曾道:“所以古人各各不同,若一一相似,则奴书也。”书法固然有传统,但传统是活生生的,决非一成不变。就以某位书家而言,在不同创作环境中,他的作品都不可能雷同。这个字在这里这么写,在那里又是另外一种样式,学书者倘若胶着,那又以何为准?关键还是掌握一种方法,明白一种通理。就像禅宗所言“砍柴担水,无非妙道”,只要心中明白佛为何物,断不要斤斤计较所谓定式。启功虽然主张用笔要自然,习碑要明白刻手在其中的作用,但他并不是固执地反对在书法创作中一概不能参用碑刻书迹的味道。他说:

启功《山水花鸟》册(部分)21cm×15cm纸本设色荣宝斋藏

启功把碑刻书迹问题看得也很通达,只要提炼得当,表现自然,对书法创作的丰富性而言,未尝不是一件好事。比如“钟书三体”由于各自功用与载体的不同,其表现手法存在着明显的差异。如今书法表现的材料基本为宣纸一统,如在宣纸上使这些原本各行其是的笔法相互融合,互为补益,表现出丰富的形式趣味,这无疑能为书法技法的发展拓展新的空间。

启功精通古典文献、文字学和金石学。在书学研究中,他以广博学识为根基,融通相关学科,客观地还原了论题的本来面目。例如,自古以来,学界对“八分”的概念即有多种阐释,大致有“八分相背”“分数”等说法。启功通过对文献与实物资料的爬梳认为,“八分”名称的出现应与新隶体的兴起密不可分。“既有新隶字,于是旧隶字必须给予异名或升格,才能有所区别,所以称之为‘八分’。八分者,即是八成的古体或雅体,也可以说‘准古体’或‘准雅体’。”同时,他还重点提到了汉末人对“八分”“二分”的命义。这是一个新的研究视角,之所以异于前人,是因为他不强作说解,而是通过字体演变的规律以及不同字体的特征与社会身份,科学而客观地分析了问题。受陈垣的影响,启功对研究材料非常重视,对相关研究路数也是了如指掌。这种学术素养使得他能够很周严地分析论题。其《旧拓〈瘗鹤铭〉跋》云:

世称金石之学有二派:王兰泉派重考证,翁覃溪派重赏鉴。余谓金石拓本亦有二类:其一类,拓时较早,字数偏多。上者可以助读文词,订正史实;次者可供夸扬珍异,炫诩收藏。其二类,则捶拓精到,纸墨调和。上者足助学书者判别刀锋,推寻笔迹;次者亦足使披阅者悦目怡心,存精寓赏。此二类各有一当,但视用者之意何居耳。

启功写了很多诸如此类短小精悍的书画金石题跋,堪称点睛之笔,为学界反复援引。从恰当的评点定位中,足见他对各家学术流派的博通与精熟。此外,《论书绝句》的不少内容都体现了“书”外言“书”的特征。在论及书家和书作时,启功十分强调从实际情况入手去辨析问题,如他提到了《九成宫醴泉铭》的碑文与书法之间的关系。推崇名家的经典书法虽然无可厚非,但如果“买椟还珠”,完全弃碑文于不顾,则肯定有违立碑的初衷。

通过上述阐论可以看到,通达自然的书法观是启功书法学的重要精髓。这一观念的形成和启功丰富的人生与学术经历有着重要的关系。当今,虽然书法学科地位得到了极大提升,但其中依然有不少亟须解决的重要学术问题,如书法艺术的标准、传统书学的框架性构建、传统笔墨与当代审美等。在解决这些问题的过程中,启功的这一观念无疑为我们提供了重要的方法论。书法是一门新兴的学科,如何使其在其他学科面前独树一帜?这就要求研究者绝不能就“书”论“书”,而是应从源流与事理入手,融通相关学科,如此才能使书法不负国家文化符号的使命。

来源:《中国美术》2022年第01期 虞晓勇

文章末尾固定信息