上有天堂,下有苏杭”,此名句千古传诵,将杭州比作天堂的美誉离不开西湖的孕育。西湖,传说由一颗天界掉落凡间的明珠幻化而成,从此杭州的繁华与西湖的美景便相互成就。千百年来,不知多少贤达高士为之讴歌,唐代白居易曾作“江南忆,最忆是杭州”的慨叹,宋代苏轼写下“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的绝唱。西湖这名扬天下的图景,绘画怎能缺席,“有声画”与“无声诗”共同塑造这独特的湖山佳境。目前所见众多西湖画作中,传世最早的西湖全景图像是本文所研究的《西湖图》卷。但它究竟是不是李嵩的作品,是不是南宋绘画?在学界存在争议。本文试图探究的,正是这个迷案。

一、雾里看花:李嵩《西湖图》卷

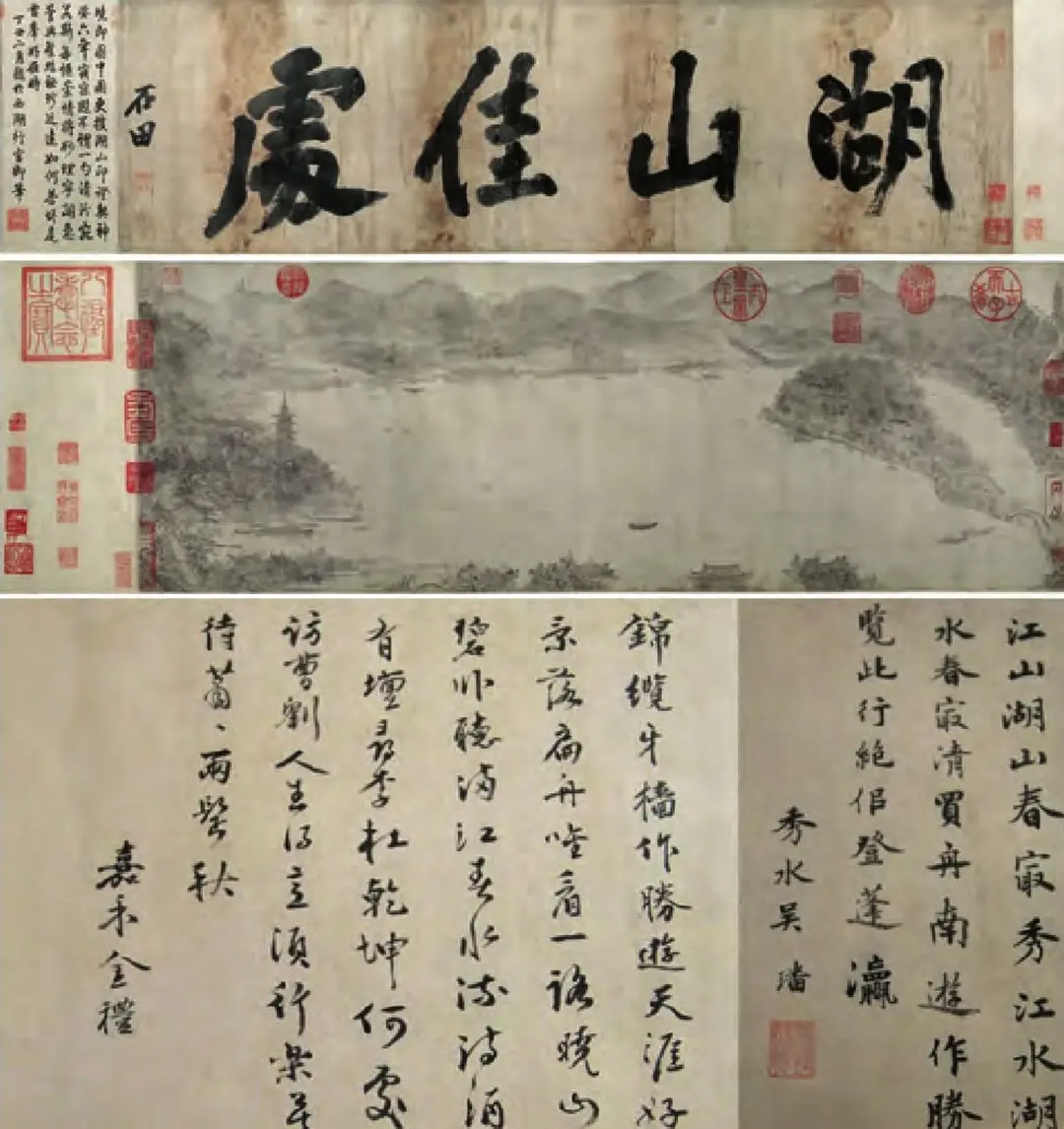

现藏于上海博物馆的《西湖图》卷(图1),是一幅纸本水墨长卷,引首有沈周款题“湖山佳处”四字,前隔水上有乾隆的御题诗,画心上描绘的是西湖全景图像,尾纸有两位明代浙江嘉兴籍的文人题跋。此画以围合式构图和较为疏松的笔墨描绘杭州西湖实景,其中西湖的地标性建筑描绘有,苏堤、孤山、白堤、保俶塔、雷锋塔等,被学界认为是重要的早期实景画作。画心尾部中间靠下的位置有仅剩一半的“李嵩”题款墨迹,因此被认为是南宋宫廷画家李嵩(1166—1243)的作品。

《西湖图》卷作为南宋独特的实景绘画,因它所反映的重要的画史价值,在美术史及历史学界皆受到一定的关注。但关于它的作者和时代归属,学界一直存在争议。目前对《西湖图》卷的创作时间以及作者归属有三种意见:一是李嵩亲绘。清代宫廷著录、庞元济、张珩、徐邦达皆赞成这一观点;二是非李嵩所作,但为南宋画作。持此意见的有单国霖、杨仁恺、谢稚柳、劳继雄、宫崎法子、李慧漱等。学者们认为“李嵩”款为后添;三是画卷非南宋画作,彭慧萍认为创作时间应为元代。但她在文中并未对此展开论述,仅在《西湖图》卷图版说明处阐述。这可能与明代佚名《西湖草堂图》有关,此画卷为《西湖图》卷的双胞本,两者之间的关系密切而复杂。

图1 李嵩《西湖图》卷中国画26.7cm×80.7cm南宋上海博物馆

同时,画作上的鉴藏印提供了流传信息。笔者通过比对辨析出,最早且可靠的印章是来自清代雍正时期鉴藏家谢凇洲的鉴藏印。然后,该画卷进入清内府,至道光、咸丰年间流出内府到于腾手中,近代成为庞元济的收藏,中华人民共和国成立后成为上海博物馆的藏品。画作流传五百余年后,清代初期方有鉴藏痕迹,这一点亦令人生疑。

综上所述,《西湖图》卷的作者归属及年代归属都值得重新考订,本文拟从李嵩个人风格出发,结合不同时代笔墨风格分析及画面内容考证,试图使画卷回归到正确的书画历史序列中。

二、李嵩其人及其画

画史中对李嵩的记载最早为宋末元初庄肃的《画继补遗》,其中评价李嵩风格写道:

“李嵩,钱唐人,少为木工,颇远绳墨,后为从训养子,光、宁、理三朝画院祗候,得从训遗意。虽通诸科,不备六法,特于界画、人物,粗可观玩,他无足取。”

目前学界认为可靠的李嵩画作有:山水界画题材《月夜观潮图》,人物题材《骷髅幻戏图》(北京故宫博物院藏)、《货郎图》(北京故宫博物院藏)和花鸟题材《花篮图》(北京故宫博物院藏),诸画风格皆以工笔为主,与画史中记载的李嵩绘画风格相符。学界目前对以上4幅作品未有异议,皆认为是较为可靠的李嵩作品。

其中,笔者选取同为山水题材的《月夜观潮图》(图2)与《西湖图》卷进行比对。《月夜观潮图》中,画家以严谨的笔墨勾画出物象,线条肯定,画面整洁清晰。对不同的物象施以不同的笔法描绘,为工笔设色一路风格。比较《西湖图》卷,以湿笔点染为主要笔法,用墨浅淡。山体树石,笔墨疏简,用笔细碎随意。在建筑物的描画上,《月夜观潮图》中的望潮楼,以界画形式表现。画家对于楼阁的形式和空间透视关系、檐廊间组合关系的处理表现,合理且精准。瓦脊上的脊兽、鸱吻、屋内的陈设等细节都精微表现。为表现不同材质质感,画家在线条处理上会有粗细区分,墨色浓淡的不同。而《西湖图》卷中,画面较为突出的雷峰塔,建筑结构表现上十分模糊,分辨不出塔的基本类型。屋檐以淡墨涂染,不表现瓦脊结构及瓦片交叠的形态。屋檐之间用几根简单线条象征性地表现,不知是栏杆还是门窗。无论是建筑结构或其体量感,与望潮楼皆相去甚远。(图3)

在树木表现上,《月夜观潮图》中近景树干以双勾形式描画,树梢的细枝以单勾形式短线条表现,叶子以浑圆的墨点表现,点点分明。而《西湖图》卷上近景的柳树,单勾形式表现树干,姿态变化少,具有一定的程式化意味。叶子随意撇点而就,低矮的灌木丛淡墨点簇而成,形成墨色团块,运笔痕迹并不清晰。画作整体与李嵩工致的风格不太一致。

另外,在文献著录方面,《西湖图》卷目前仅见于清代《石渠宝笈续编》与民国《虚斋名画续录》,这对于一张传世的南宋绘画而言,似乎有点蹊跷。但笔者对关键词“李嵩西湖图”进行文献记载的梳理,发现有以下三则记载。

第一则是《明太祖高皇帝题李嵩〈西湖图〉》:

“一日阅李嵩之画,见西湖图一幅,其上皴山染水,界画楼台,写人形而驾舟舫,举棹擎桡,飞帆布网,抛纶掷钩。歌者音,舞者旋,管弦者则有笙秦觱篥。其为湖也,汪洋汗漫,致玩景者若是,可不乐乎。然斯湖之佳则佳矣,于中昂君子,卑小人,不难见也。”

第二则为《陆深李嵩〈西湖图〉跋》:

“此卷购得之长安,当是西湖图,有苏堤而无岳坟,岂思陵时画耶?或云李嵩手笔,然无题识可考。观其粉金题额,非宋人不能书也。……聊记于此。”

第三则是《西湖游览志馀》中有关田汝成观看李嵩《西湖图》的记载:

“近日于洪静夫家,见西湖图四幅,款云李嵩作,寺观峰坞,皆有标题,工巧绝伦,盖当时进御物也。”

依文中对画面的描述来看,皆非本文讨论的《西湖图》卷。文献记载集中于明代,涉及地域及藏家范围颇广。收藏机构从明代内府到杭州当地大户;地域上跨越南北,北至京城,南达杭州。其中,第二则关于陆深题跋的记载有一点值得注意。文中提到,绘画并无款识,因而他先是通过画面上“有苏堤无岳坟”的描画认为“岂思陵时画耶”?“思陵”为宋高宗的陵号,后人多以此代指宋高宗,并推断创作时间为1127年至1161年。但后又认为出自李嵩之笔,而李嵩于光宗、宁宗、理宗三朝(1189—1243)享有画名,在高宗时期李嵩还未出生。由此可见,陆深在画作的创作年代判断上相互矛盾。不过这似乎也看出一些端倪,后人对李嵩曾创作“西湖图像”一事并不陌生。

图4 李生《潇湘卧游图》局部中国画30.2cm×399.4cm南宋日本东京国立博物馆

图5《西湖图》卷水渍部分

在此可更进一步追问,为何李嵩可以与西湖图像构成联系并流行于后世?一个可能的原因是其风格在杭州地区的影响力。据彭慧萍的研究,李嵩风格以家族及授徒的形式延续及传播,而在李嵩传派中是否有人曾画“西湖图”?明代诗人俞行之曾作《题顾师颜西湖图》题画诗,而顾师颜为李嵩弟子,《图绘宝鉴》中载:“顾师颜,杭人,师李嵩,画道释人物,景定年待诏。”如今随已无法缺知俞行之所题顾师颜画《西湖图》之面貌,但可知李嵩流派创作的同一题材在明代仍有流传。另有旧传为李嵩,现定为佚名的《西湖清趣图》(美国弗利尔博物馆藏),其创时代应为明末清初,从这些可推测李嵩及其传派在当时藏界当有一定号召力。而表现杭州城市盛景的西湖题材,对于生活于此的富有阶层或外来游览的文人雅士而言,当具相当的购藏吸引力。这可能是李嵩与西湖题材画作构成联系的重要因素之一。

综上可知,此《西湖图》卷托名于李嵩的论断已相对明晰,但它的创作时代仍须进一步讨论。

三、时代归属问题

对《西湖图》卷时代归属问题的分析,分别从笔墨风格、描绘视角、空间表现、物体描画及绘画观念五个方面展开。

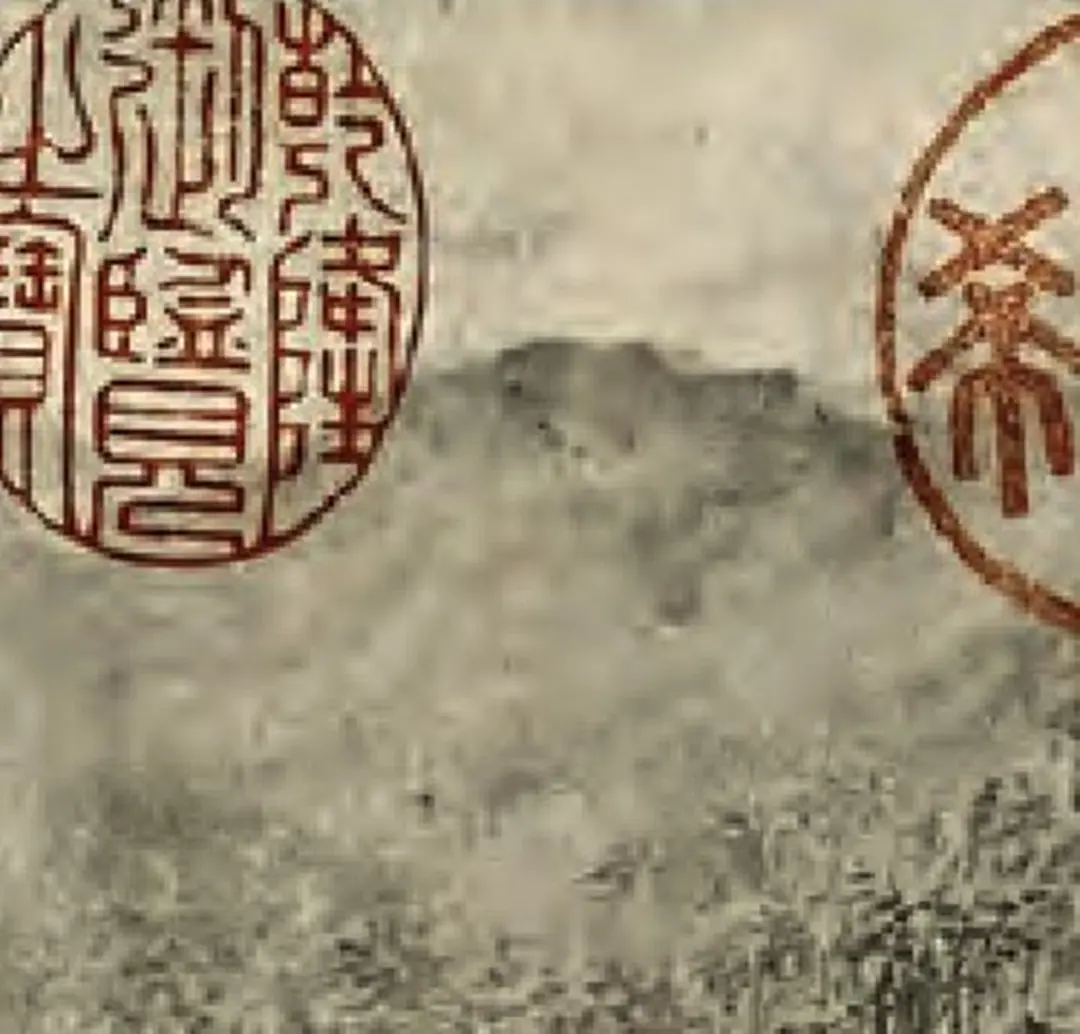

一、在笔墨风格表现上,《潇湘卧游图》(图4)与《西湖图》卷同为纸本山水,画作的创作下限是南宋乾道六年(1170)。画家以淡墨皴染的笔墨表现朦胧的潇湘景观,这与《西湖图》卷给观者的整体印象类似。但仔细观察《潇湘卧游图》,还是能看到画面中清晰的皴线,以此表达山坡的走势。山脉的延绵由一个个缓坡交叠表现,相交处线条勾勒出坡体轮廓,坡上用稍浓的墨色点苔,表达山体间的进深关系与空间感。尤其在远山处,坡顶上线条的交搭,运笔的轨迹皆可辨析,并未因远山而疏忽细部的表现。此外,虽然采用淡墨描画,但画家对笔中水与墨的比例调和十分谨慎,以保持画面表达的物象清晰。而《西湖图》卷中,山体以湿笔铺染为主要表现手段,尤其远山以湿润的笔肚侧锋铺毫画出,几不见皴线。在画面右上方,由于画家笔中水分过多造成了多余的墨汁堆积,并在风干后留下了水渍痕迹。(图5)某些地方点苔也相当随意,既不表达山体轮廓,也不体现山脉的走势。整体与《潇湘卧游图》中细腻的笔墨风格相行甚远。

向后世画风扩展对比,元代画家中,吴镇多用湿笔淡墨形式表现作品。存世画作《渔父图》,属此类风格。该画作在朦胧的画境中,淡墨皴线的用笔与线条走向清晰可辨。湿笔下笔谨慎,未有因水分过大而使得线条晕化不清的情况。将其与明代作品进行比对,活跃于杭州的浙派发展到明中期,形成用笔写意,下笔轻快,用水肆意的风格,如吴伟《长江万里图》等(图6)。同时,《西湖图》卷中细碎且具有书法性笔意的用笔,让人联想到吴门画派的用笔特征。因此,《西湖图》卷在时代笔墨风格体现是上似乎更贴合明代,并体现出糅合了浙派与吴门两派的特征。

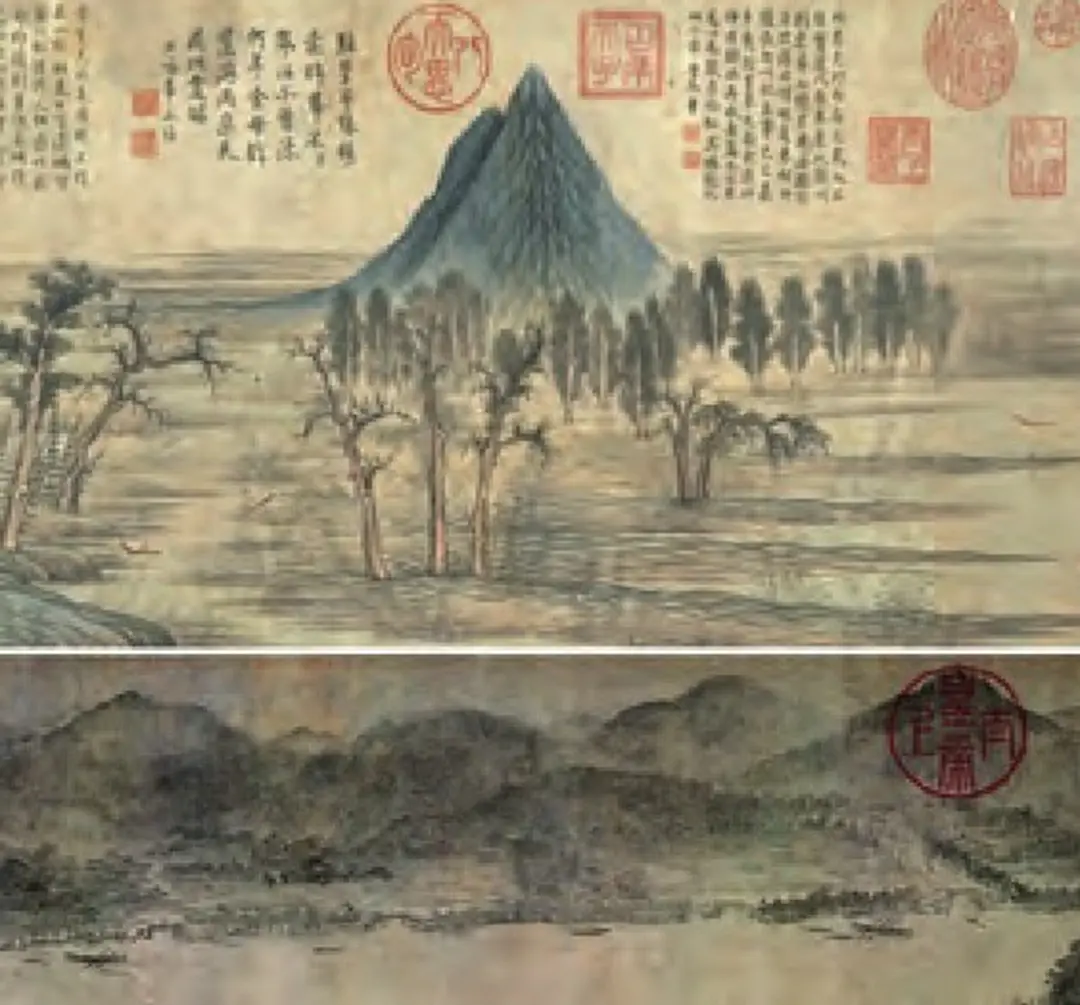

二、在描绘视角上,现存宋代多幅山水长卷画作,如屈鼎《夏山图》(图7)、金代佚名《溪山无尽图》及燕文贵《江山楼观图》,此3图视角皆以平视视角表现画面。近景与中景间细致描画山峦、河流向后方延伸的走向,山与山之间层峦叠嶂。主峰突出,群峦围绕,有聚散开合的壮阔景观。远景远山较为平缓,淡墨晕染,逐渐隐退于烟波之中。而《西湖图》卷以俯瞰视角表现画面,只为忠实地描摹西湖实景。这一视角与宋代山水画视角有一定差异。那么,这种视角特征出现于何时?

方闻在分析黄公望的《富春山居图·无用师卷》(图8)时指出:“传统三远法的全部要素,近、中、远,已经成为了一个连贯视像的部分,由前向后沿着一块连续的统一地面延伸……山与树都有了相近的比例关系,结果更高的山峰只得伸出画卷的上沿。”此处分析表明,元代画家已将空间视角从平视视角提升为俯视视角。山水画发展至明代,长卷取景视角基本为俯视,如明代中后期宋旭《湖山春晓图》(北京故宫博物院藏),而《西湖图》卷的取景角度与这一时期的俯视视角相契合。

三、在空间表现上,宋代山水绘画奉行郭熙所提出的“三远法”,画面空间的构成由前、中、后景的组合表达,前景及中景都会作较为细致的描画。画面空间的推进一是需要山体结构间延伸关系的表达或是借助溪流及山路延绵之势表现,二是凭借墨色的浓淡不同,区分近景与远山,远山不作过多的皴染处理,以达到虚化效果,从而拉开与前景的距离。画中加上“留白”的烟云,以创造过渡空间,以“虚”“实”效果的对比达到广阔空间的营造。而画卷“天头地脚”留空,给人以无限空间延伸的遐想,如屈鼎《夏山图》、燕文贵《江山楼观图》等。

而到了元代,空间的表达发生了变化。方闻在评述元代绘画中曾提出:“由于失去了此前提示无限空间的能力,才获得了具体描绘的自然造化。”此时的空间表达更为具体与现实。但是,此时画家对自然的具体描绘水平尚有限,地平面与直立山体的连接仍未能解决。在赵孟頫《鹊华秋色图》中,画家在中景使用层林与云雾来过渡,以解决这一连接难题。然而,《西湖图》卷的闭合空间表现,不仅为了表现实景而舍弃了延伸的广阔空间,地面与直立的山体连接之处,画家亦能做到熟练、直接地衔接表现。这是比元代绘画更进一步掌握了地平面与立面转折的表现形式,是明代绘画多用的表现手法,有着明显的时代特征。(图9)

四、在物体的描画上,从流传的宋画作品与画史、画论记载得知,宋画注重物体的具体表现。《西湖图》卷与宋画山水长卷中的点景建筑、人物、水波纹等描画,是否存在差异?与宋元画论的记载是否相符?

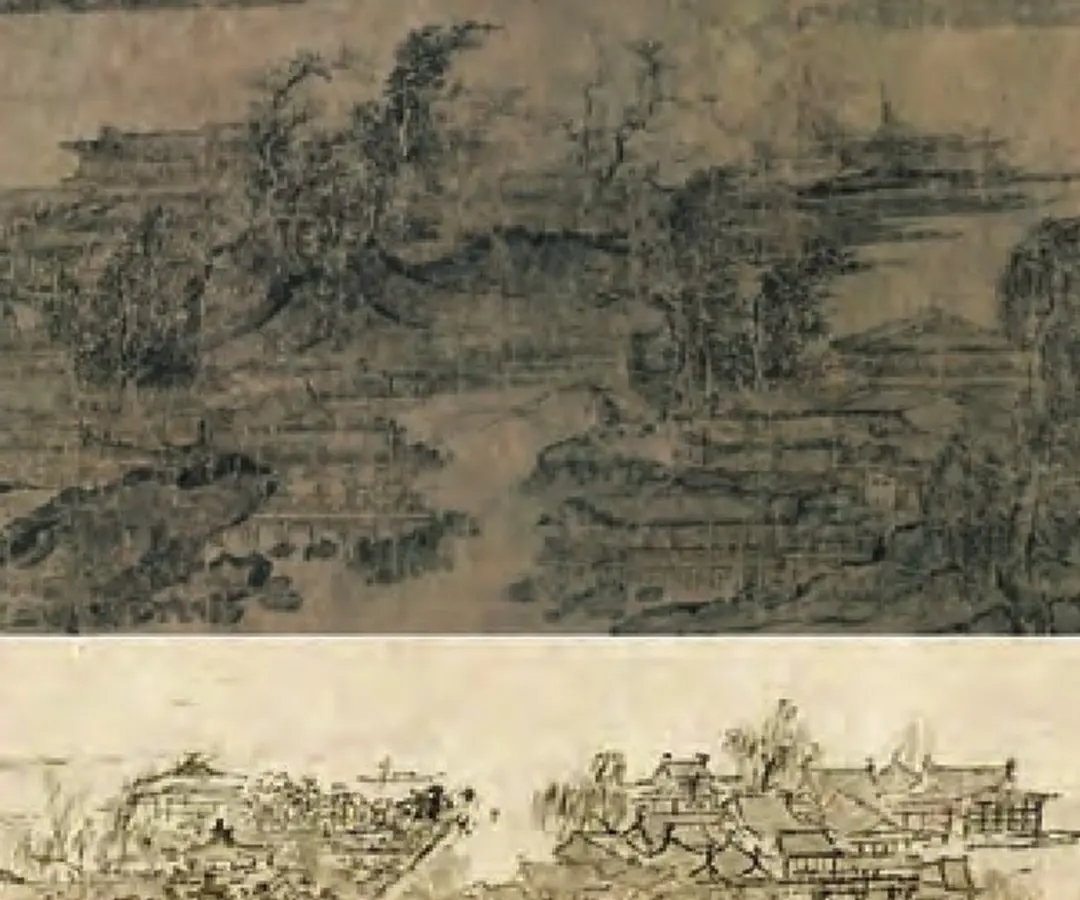

元代饶自然《绘宗十二忌》曾指出:“楼阁错杂。界画虽末科,然重楼叠阁,方寸之间,向背分明,角连拱接,而不杂乱,合乎规矩绳墨,此为最难。不论江村山坞间,作屋宇者,可随处立向,虽不用尺,其制一以界划之法为之。”以此可知,宋元绘画表现建筑注重结构及构件细部的表现。宋代传世的山水长卷中就多有点景建筑描绘的案例,如燕文贵《江山楼观图》。画作中的建筑无论是庭院深深的宫殿建筑群,或是山野间简陋的农舍茅房,画家都以细致精微的手法来表现。其建筑规模与结构,殿宇建筑的檐廊、柱枋、农舍竹编的围挡等细小局部都一一表现。而《西湖图》卷前景的亭台院榭与街道两旁的市井民屋,并无细致的勾描结构,布局安排拥挤且不合理,线条勾画随意,造型符号化。(图10)

至于画面点景人物的描绘,饶自然在《绘宗十二忌》中亦有记录:“人物佝偻。山水人物,各有家数,描画者眉目分明,点䥣者笔力苍古,必皆衣冠轩昂,意态闲雅,古作可法,切不可以行者、望者、负荷者、鞭策者,一例作佝偻之状。”宋代山水中的点景人物,虽人小如豆,但人物服饰细节如幞头、衣带等,携带的物品背篓、锄头、手杖等都可分辨,通过人物服饰与动作可辨析其活动内容及人物身份。如《夏山图》《江山楼观图》中,捕鱼归来的渔民,他们的动作可表现他们正在整理渔网或歇息。归航的渔船停靠在渡口,风帆落下仅剩桅杆与桅索,渔船上的船篷画出藤编或竹编的纹理。《溪山无尽图》中拜会好友的几位文人,动作描画到位,立于舟中的人物正给岸上的人作揖等。人物以双勾形式表现,画中船家的衣袖与裤腿都是窄口设计,文人则是较为宽松的衣衫。而《西湖图》卷中的点景人物,则以单勾描写人物躯干,头部以墨点表现,动作及状态等皆不可辨。(图11)

宋代绘画对树木的表现亦是讲究,树干多用双勾描画,树结、树瘤等皆有表现。不同的种类用不同的笔法处理,如松树会勾画出鳞片状的树皮结构,柏树画出弯旋的树纹。而到了元代有了显著的区别,方闻指出:“(元代)早期的远树形象,表现为简单的直笔画上写交叉横点,如今竟也自由地用于前景,当作空间的充填物。”说明此时简单的单勾树干加上墨点为叶,便可表达前景树木。《西湖图》卷前景树木的表现便是类似的形式。近景处的柳树,单勾出蟹鳌般的树干后,草草撇画几笔即为树叶。

图6 吴伟《长江万里图》局部中国画27.8cm×976.2cm明代北京故宫博物院

水波纹的勾描方式,宋代画作中大多以勾画水波纹手法表现水面,同时宋代画论中认为“水不潺湲,则谓之死水”。即使画家不以满铺水纹形式表现湖面,亦会在桥下或是溪岸边、河石边、湖船航行泛起水波处勾画出水波纹稍加表现。元代画论则提出:“平溪小涧,必见水口;寒滩浅濑,必见跳波,乃活水也”。元画延续了宋人在水流荡漾处勾描画水波纹的画法,但已简化不少。《鹊华秋色图》中,仅在水边坡岸处,以墨笔拖染出墨线,墨线上勾画出一些苇草以表现此为水边浅滩。而《西湖图》卷中,中心广阔的水域,完全不着半点笔墨,没有一点水纹的描画。

五、在绘画观念上,南宋时期画论中,对忠实表现实景的山水绘画并不赞赏。韩拙在《山水纯全集》中曾论述:“若不从古画法,只写真山,不分远近浅深,乃图经也,焉得其格法气韵哉。”当时画界认为山水绘画创作应遵循前人订立的法则规条与笔墨技法进行绘画创作,否则依照实景且不分远近的绘画,与方志中的版画插图相类,艺术审美价值不高。宋人认为实景山水不入画格。

至元代,绘画观念逐渐发生变化,元初期书画已出现可辨认的实景。赵孟頫的《鹊华秋色图》中明确地描绘出济南近郊的鹊山与华不注山,峰顶尖峭为华不注山,峰顶平圆为鹊山。发展到元末时期,实景入画已成为常事。画家主要描写隐居山林的环境,不拘泥于写实状物,而突出抒发意志。如黄公望《富春山居图》、王蒙《青卞隐居图》《太白山图》等。在画论中亦出现类似写生的绘画方式:“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当摹写记之,分外有发生之意,登楼望空阔处气韵,看云采,即是山头景物。李成郭熙,皆用此法,郭熙画石如云。古人云:‘天开图画’者是也。”

进入明代,明初画家王履《华山图》册,以“分镜头”的形式对华山各重要景观作描画创作,可明确分辨各处景点。在画论上,他针对画坛时弊进行批评,认为时人过于关注笔墨而忽视了山水的真实面貌。为扭转这一风气,王氏提出了著名的“舍形何求意”的论断。这一画论思想深刻影响了吴门画派,而实景山水亦成为吴门山水绘画中的主流题材,注重表现景观的特点。

综上五方面分析可知,《西湖图》卷的水墨风格与宋代严谨细腻的画风不符,似乎与明代风格更为接近,尤其是杭州当时流行的浙派风格,其中又掺杂了些吴门画派的笔法。因此,可将《西湖图》卷断代为12世纪末至13世纪初期作品。

如上依靠传统鉴定中对笔墨风格及画论理念的分析,《西湖图》卷的时代归属已有相对明确的范围界定。接下来,本文再分别从画作的物质特征及画面内容角度,对《西湖图》卷的创作时期进行讨论。

四、《西湖图》卷的纸张材料情况

观看《西湖图》卷时可发现,其纸质略带灰白,画面无明显补损,且有明显的细密帘纹痕迹。这是否符合宋画用纸的情况?通过查看传世的宋画用纸以及文献记载可知,宋代书画用纸帘纹并不明显。

明代陈继儒《妮古录》云:“宋纸,与明望之无帘痕。”明代李日华《恬致堂集》记载:“耕织图粉本,此宋人作耕织图粉本也,……树石分疏,屋舍屈折,与人物意态,种种俱绝,或云出马和之手,验其纸紧薄无帘纹,信宋物也。”从上述材料可知,“宋纸无纹”是古人鉴定宋画的普遍认识。“无纹”是个夸张的说法,但因创作书画的纸张经过加工后使用,帘纹痕迹被消磨而变得不明晰,现存宋画看纸张帘纹痕迹确实是难寻踪迹。反观《西湖图》卷,纸上帘纹明显且细密。这与宋纸似乎有较大的反差。

纸纹的差异与造纸工艺的不同相关,造纸工艺又随着时代不断改进。宋代造纸技术以浇纸技术为主,盛纸浆的容器由阔篾作底,纸晾干后会留下阔蔑的纸纹,纸面亦不甚平整。因此宋人用于书画创作的纸张,在创作之前都会进行砑光或加蜡,使纸的表面光滑,以适合书写,而经过加工后帘纹便不太明显。同时,经过长时间的氧化、磨损,后人的反复装裱,纸张的帘纹痕迹更是难以保存。发展至元代,造纸工艺得到大的进步,这时纸张追求薄而坚韧。造纸技术上,从原来宋代的浇纸技术发展为抄纸技术,抄纸的纸帘多用细竹篾编成。明代时期,纸帘由竹篾发展为细竹丝,抄出来的纸张薄而均匀,省料而不失其韧性。纸张变得薄透,细密的帘纹就清晰地显现出来。此外,元明时期画家追求高逸风韵,喜好直接在纸上书写创作,因此保留清晰的纸帘痕迹。宋代的加糨、加捶、砑蜡、上浆等精制方法,元代仍袭用之,唯专用于笺纸,少用于书画用纸。

因此,将《西湖图》卷与宋代的传世纸本绘画作品比对,燕文贵《江山楼观图》画幅上布满了细小的竖向裂痕,断口处可看出棉絮状纤维,无明显的帘纹;《潇湘卧游图》纸上有细微的裂纹,可看出明显的麻茎纤维,纸面较《江山楼观图》光洁,亦无明显帘纹。《西湖图》卷上明显的帘纹与宋代书画用纸有一定差异,与明代造纸工艺所生产的书画纸张似更契合。(图12)

图12 上李生《潇湘卧游图》局部纸张帘纹情况下《西湖图》卷局部纸张帘纹情况

五、《西湖图》卷所反映的西湖景观及历史信息

西湖早在唐代已被开发为游览之地,北宋时期在修浚西湖的基础上亦增设景观,丰富其游赏功能。宋室南渡后,西湖更成为了君民共享的公共园林景观。皇家内府御园位于湖滨之东南,可眺望湖山佳景。孤山及其以北的北里湖内,大多为皇家寺观及贵族重臣之宅邸。同时,民众亦可游乐于湖上,雕梁画舫络绎不绝,穿梭于湖山之间。文人墨客亦好游于此,西湖各景观命名亦随之诞生。

最早在南宋《方舆胜览》与《梦粱录》便已出现“西湖十景”的定名。

《方舆胜览》中有载:

“西湖,在州西。周回三十里,其涧出诸涧泉。山川秀发,四时画舫遨游,歌鼓之声不绝。好事者尝命十题,有曰:平湖秋月、苏堤春晓、断桥残雪、雷峰落照、南屏晚钟、曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭映月、两峰插云。”

而《梦粱录》中亦载:

“湖山四时景色最奇者有十:曰苏堤春晓、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰夕照、两峰插云、南屏晚钟、三潭映月。”

可见此时西湖景观已成熟,但是《西湖图》卷上对地标性的景观描画有所忽略。通过梳理西湖景观的建废历史,可窥探画卷创作的时间。

首先,湖中辨别度较高的景观便是湖中的“三潭映月”。然而《西湖图》卷上,湖面以留白形式表现。是否湖中三塔是因体量太小而被有意忽略?据南宋刻本咸淳《临安志》所存《西湖图》插图,湖中三塔赫然在目。这可说明湖中三塔因体量原因而遭到忽略的论断并不成立。

那么,三塔是否在某一段时期被毁圮而不存在?最早对三塔建造的记载是南宋淳祐《临安志》,记录了北宋元祐五年(1090)苏轼奏请开湖:

“元祐五年四月二十九日,龙图阁学士左朝奉郎知杭州苏轼状奏:臣闻天下所在,陂湖河渠之利,废兴成毁。皆若有数。惟圣人在上,则兴利除害,易成而难废。……一、自来西湖水面,不许人租佃,惟茭葑之地,方许请赁种植。今来既将葑田,开成水面,须至给与人户请佃种菱,深虑岁久,人户日渐侵占旧来水面种植,官司无由察觉,已指挥本州,候开湖了日,于今来新开界上,立小石塔三五所,相望为界,应石塔以内水面,不得请射,及侵占种植,如违许人告,每丈支赏钱五贯文省,以犯人家财充。”

据此可知三塔为苏轼复濬西湖时建立,时间为元祐五年。三塔作为确立环西湖农耕活动的界限所用,任何农耕行为不可越过三塔限定的范围,以免导致西湖淤塞。因西湖不仅作为临安城市饮用水及生活用水源地,也是下游农业灌溉的重要水源,同时还承担了运河的泄洪功能。

“湖中三塔”图像的表现并非特例。在明成化十一年(1475)成书的《杭州府志》中,《西湖图》插图仍明显出现了三塔的形象。结合文献记载可知,西湖三塔既有实际的定界用途,亦承载着民间信仰的功能,是重要的地标景物。

笔者通过对宋代以后的西湖文献材料进行梳理,发现成书于明嘉靖二十四年(1545)的《西湖游览志》有这样一段记载:“湖中旧有三塔、湖心寺并废。三塔,俱在外湖,三坻鼎立。皇明弘治间,佥事阴子淑者,秉宪甚厉。时湖心寺僧倚怙镇守中官,不容官长以酒肴入。阴公大怒,廉其奸事,立毁之,并去其塔。相传湖中有三潭,深不可测,西湖十景所谓‘三潭印月’者是也,故建三塔以镇之。”说明在弘治年间三塔曾被毁坏。

而清代《湖山便览》中记载:“弘治五年(1492)按察佥事阴子淑廉,得寺僧之奸,发事毁之,并毁寺前之塔。”此文献给出更为精准的时间点。

此外,南宋灭亡后进入元代,西湖修浚工作基本废止。日久,地主豪强、居民僧寺侵占湖面,围湖造田建宅。据明代成化《杭州府志》记载:

“苏公堤……自是堤之东西分为两湖,岁久居人,日占为田为池。桥西今已不复有湖,六桥下但微通小口,以口西山之水可行铁爪小舟。小新堤,淳祐二年(1242),赵安抚与筹筑,自北山第二桥至曲院,夹岸植柳如苏堤,路通灵竺,半堤作四面堂一,亭三,以憩游人,咸淳五年(1269)并行建筑。今废尽,为居民僧寺,鱼池田桑。”

在《西湖图》卷中上部,即苏堤以西的西内湖,清晰地画出田地和村舍。从西面群山流出的溪河,仅剩狭窄的水道。画面右上方,孤山以西的小新堤,堤已坍废,画上表现为耕田与房屋建筑群。(图13)

明代中期,陆续有官员察觉西湖淤塞所带来的严重后果,上奏朝廷作疏浚工作,但被屡次搁置。至正德元年(1506),杨孟瑛为杭州郡守,力排众议,接受并参考在弘治、成化年间诸公浚复西湖提议。同时,走访民众,采听诉求,具呈报于朝廷,皇帝特赐施行。此次复浚工程被誉为伟绩,使杨氏与白居易、苏轼浚湖并举。复浚后,西湖淤塞的状况大大改善,西内湖恢复广阔的湖面,同时在西面山脚下造杨公堤与苏公堤平行相峙。

图13《西湖图》卷局部橙色圈区域为西内湖中农田;红色圈区域为小新堤上的农舍

明正德时期,谢迁撰《杭州府修复西湖碑》中记载:

“湖东余土,附益苏堤,高二丈,广五丈有奇。湖之西,则薄西山为新堤,亦为六桥,以通诸山水。两堤之上,植万柳为障蔽。其余葑草淤泥,尽置孤山诸隙地。西湖全景,式复其故。而上塘之田及城中运河,始无旱干之忧矣。盖经始于正德丙寅(1506)之二月,四阅月而毕。以工计者,八十七万四千。所斥田荡,以顷计者,三千有五百。呜呼,其功亦伟矣。”

从上述文献的梳理可推断,《西湖图》卷创作年限应该在弘治五年至正德元年(1492—1506)的15年内,这也与第三部分画卷笔墨风格所反映的时代相吻合。

六、结语

《西湖图》卷一直被当作宋画并传出自李嵩之手。而对于此卷的时代归属问题,画作前隔水上的乾隆帝御题诗给出了重要线索:

“景即图中图更披,湖山印鉴契神姿。六年寤寐遐不谓,一勺清泠宛若斯。每惬崇情将妙理,宁闻急管与繁丝。秘珍近远如何答?塔是雷峰好在时。丁丑二月题于西湖行宫御笔。”

“塔是雷峰好在时”点出了地标建筑雷峰塔的残损是画作断代的重要凭证。从南宋乾道七年(1171)至明嘉靖三十四年(1555)间,雷峰塔形态完好,与画中出现的雷峰塔形象吻合。加上后添“李嵩”款,有很大的迷惑性。嘉靖三十三年至三十四年(1554—1555)倭寇入侵杭州,烧毁雷峰塔,此后塔身保持着残损之状。晚明至清代的图像如实地表现雷峰塔的残缺。诗文中,对残损的雷峰塔描述最负盛名的应该是李流芳题画诗中引用闻起祥诗句:“保俶如美人,雷峰如老衲。”火灾后雷峰塔的形象在视觉和文学给人沧桑而雄壮的深刻印象,而乾隆帝深受此印象影响。

虽然如此,画卷自身的真实痕迹已传达出其创作时间。笔者依靠对画作的仔细观察和材料分析,对画作的创作时间提出新的可能。依据传统的鉴定研究理论,从笔墨分析出发,首先画作与李嵩细腻工致的风格不甚相符,扩大与后世的画作对比,发现此画笔墨风格与明代相符合。画面湿笔铺染的笔法,暴露了画家习惯使用的浙派风格,当中细碎又具有书法性的用笔,是吴门画派的特征,因而混杂了两派绘画表现手法。画卷应是明中期吴门画派兴起后的产物。画卷中,描绘视角、空间表现、物体的具体描画以及“实景入画”的绘画观念皆与宋画及宋代画论的评述有着天渊之别。更进一步,通过纸张特征与西湖景观兴废的考证,对《西湖图》卷的创作时间作更为精确的推断。画作中景观表现,反映湖中三塔的被毁后及杨孟瑛开濬西湖工程前的景观特征,因而创作时间为弘治五年到正德元年(1492—1506)这15年之间。双胞本《西湖草堂图》等图像与李嵩及明代书画市场有着密切的关联。当中复杂的关系和断代问题仍需要厘清。此外,明代西湖名胜风景图的涌现与明代纪游文化和消费文化兴起亦有关联。明代书画鱼龙混杂,当远不止“李嵩西湖图”这一例。

来源:《美术》2022年第10期 陈晓雯

文章末尾固定信息