《苏轼立像》,元,赵孟頫,现藏台北故宫博物院。苏轼的文采风流、人格魅力,无论在士人还是百姓中都享有盛誉

林语堂写《苏东坡传》,试图在序言中概括这位大诗人,洋洋洒洒一顿排比陈述,最后他写道:“一提到苏东坡,在中国总会引起人亲切敬佩的微笑,也许这话最能概括苏东坡的一切了。”苏轼的文采风流、人格魅力,无论在士人还是百姓中都享有盛誉。从南宋时开始,每逢十二月十九日苏轼生日,一批文人学士会自发聚会为其祝寿,人称“寿苏会”,这一雅集传统延续千年直至今日。

林语堂笔下“元气淋漓富有生机”的苏轼,确是一个多才多艺的天才,文与父亲苏洵弟弟苏辙同列“唐宋八大家”,诗与黄庭坚在当时并称“苏黄”,作词则开豪放词一派,书法位列“宋四家”之首,还是最早提出“士人画”也就是后来“文人画”概念的画家,在各个方面都放射出灼灼光华。

苏轼的诗词文章传颂千年深入人心,墨宝也有如著名的《寒食帖》等法书几十幅流传后世,唯独存世画作凤毛麟角,传出自其手笔的也不过两幅。一幅是现藏中国美术馆的《潇湘竹石图》,另一幅是多年前流失海外、最近媒体报道由佳士得拍卖行征集到并即将上拍的《枯木怪石图》,预估起拍价最少为4.5亿港币(编者注:该画最终于2018年11月26日以4.636亿港元,折合人民币4.1亿元的高价被来自大中华区的收藏机构购得)。有关这件作品的学术价值、真伪考证,同样争议不断。

《枯木怪石图》,宋,苏轼(传),纸本水墨,纵26.5厘米,横50.5厘米。枯木怪石是苏轼创作颇勤的题材,左下石头的皴法造成一种如同龙卷风中心旋转的运动态势,右边是盘结扭曲伸展如鹿角的枯木,虬枝峥嵘,直冲苍穹,整幅画亦静亦动,在奇特盘旋的笔意中显露出雄强的气势

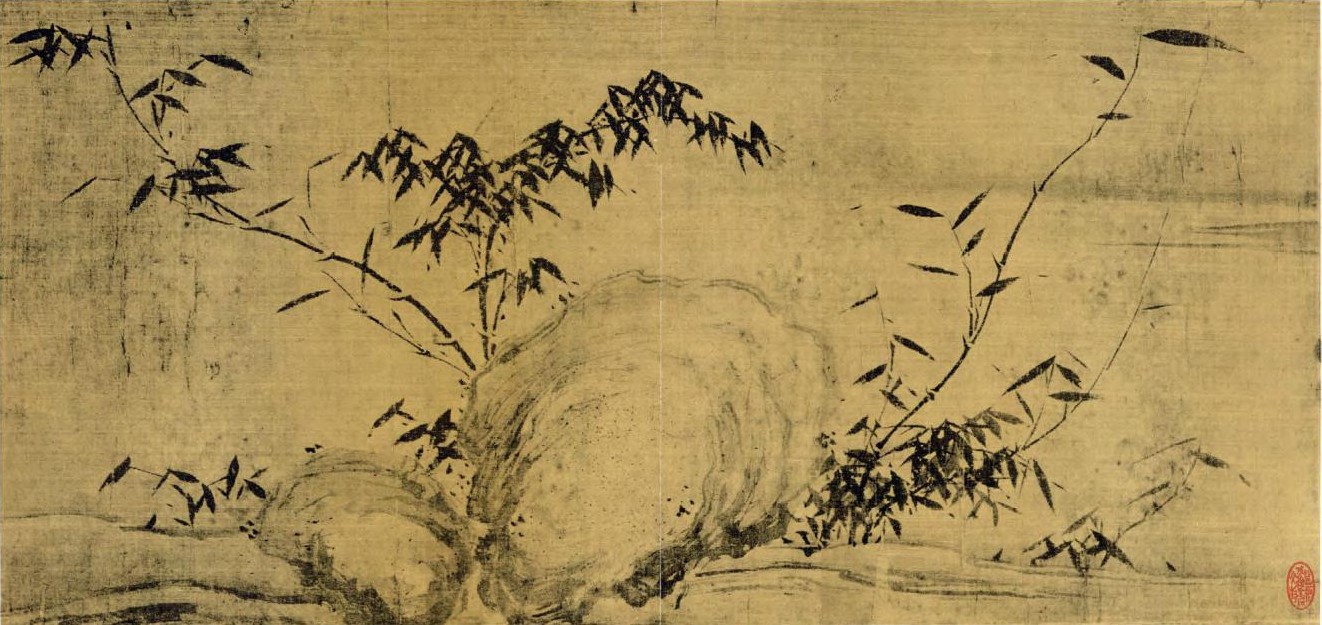

《潇湘竹石图》(局部),宋,苏轼(传),绢本水墨,纵28 厘米,横105.6 厘米,现藏中国美术馆。苏轼画画没有师承,自出新意,唯独墨竹这一种学的是挚友文同。此幅用淡墨绘石,竹叶却施之重墨,有超脱尘外之气

最喜画枯木怪石墨竹

苏轼少小知画,“不学而得用笔之理”,绘画题材相当宽广。最为人熟悉的是墨竹、树石,现存传为其作品的两幅画正是这一主题。他实际上也画山水、人物,草虫、禽鸟等偶一为之。

苏轼对自家山水很是自负,谪居黄州时给人写信:“画得寒林、竹石,已入神品,草书益奇,诗笔殊减退。”可惜他所营造的“寒林”今已无从得见,也不见古人评论。人物画他画过弥勒像,“游戏翰墨”,被时人赞誉为“笔法奇古,遂妙天下,殆稀世之珍,瑞图之宝”。好友李公麟是人物画大师,据记载两人有过无间合作,一起画过如《憩寂图》《渊明濯足图》等,李公麟画人物,苏轼就画擅长的竹石。

苏轼画画没有师承,自出新意,唯独墨竹这一种学的是挚友文同。文同字与可,是苏东坡的从表兄,官至湖州知州,虽死在赴任的路上,仍世称“文湖州”,同样诗词书画四绝。苏轼称:“吾为墨竹,尽得与可之法。”当然他也肯定自己的墨竹别有开拓,诗曰:“东坡虽是湖州派,竹石风流各一时。”照宋人的说法,就是“运思清拔,其英风劲气来逼人,使人应接不暇,恐非与可所能拘制也”。

“元四家”之一的吴镇,以画墨竹闻名,他就尤喜苏轼的画。有一幅藏于美国华盛顿弗利尔美术馆的吴镇的《墨竹图》,墨色极为灵活生动,被认为是其墨竹画中的经典之作。吴镇在题跋中记到,苏轼在湖州任职时,有日游山忽遭风雨,躲雨时就着烛光捕捉到了风中之竹的摇曳姿态,原作后被人刻在壁上,日后他云游至此,“因摩挲断碑不忍舍去,常忆此本,每临池,辄为笔,想而成,仿佛万一”。反观《潇湘竹石图》,远景烟波浩渺,水雾弥漫,前景用淡墨绘制石头,嫩竹却施之重墨,有超脱尘外之气。竹叶的画法展现出书法的深厚积累,灵动轻巧,笔端的飞白仿佛清风拂过。

苏轼另一创作颇勤的题材,便是摹写各种枯木怪石。据说总有人来求字,他挥毫写累了,就画“枯木拳石”充数。谪居黄州时,米芾来拜谒,他看到的苏轼是这样的:“初见公,酒酣,曰:君贴此纸壁上,观音纸也。即起作两枝竹,一枯树,一怪石。”米芾生性狂傲,但对东坡的树石倾倒折服:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。”

此次引发关注的《枯木怪石图》,画幅本身并不大,画心纵26.5厘米,横50.5厘米。画面线条都很简洁明了,怪石盘踞左下角,画出了石头尖峻硬实的质地,而石头的皴法却又像龙卷风的中心一样旋转着,造成运动的态势,确是“丑态横生”“怪怪奇奇”。石头左侧冒出几丛竹叶,右边是旁逸斜出、伸展如鹿角的枯木,没有树叶,树干到树梢盘结扭曲,虬枝峥嵘,凌空舒展,直冲苍穹。整幅画亦静亦动,在奇特盘旋的笔意中显露出雄强的气势,令人超拔警醒。倒颇能想见几分苏轼的意趣和襟怀。

据传《枯木怪石图》是苏轼任徐州太守时,在安徽萧县圣泉寺所作的一件纸本墨笔画作,至今已有千年之久。画上无款,有米芾、刘良佐的题诗,接着宋高宗赵构“绍兴内府”的印,与南宋金石学家王厚之的印。元初著名书画家鲜于枢,以及元末诗人俞希鲁都有题跋。另据鉴藏印可得知,至有明一代,此画又辗转曾为朱元璋养子沐英的家族、藏书家李廷相所藏。据传北洋政府时期,《枯木怪石图》与《潇湘竹石图》曾皆为京师古玩店“风雨楼”所藏,两幅画后被一白氏人物买得,他将《潇湘竹石图》转手卖给了邓拓,后者1964年将其捐赠给中国美术馆;《枯木怪石图》则传于1937年流入日本,杳无音讯,如今重现拍场。

徐邦达在《古书画过眼要录》对《枯木怪石图》的鉴定意见是“苏画传世真迹,仅见此一件”。他考证刘良佐,以及刘在题跋中提到出示此画给他鉴赏的冯道士,其人均无考,“更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑”。但现在也有学者不同意他的观点,举证充分地论证米芾诗题真伪存疑,很有可能是南宋人临写的。

南宋费衮撰《梁溪漫志》记载:“东坡所作枯木竹石,万金争售,顾非以其人而珍重哉。”苏轼的画在南宋时已极为值钱。鲜于枢在题记中写道:“右东坡枯木丛筱怪石图,世间传本甚多……”曾化身千百的《枯木怪石图》,留存至今的仅此一件,即便苏画米题均非真迹,也是流传有序、弥足珍贵之作。《潇湘竹石图》同样存在真赝之疑。1983年11月,中国古代书画鉴定组专家对《潇湘竹石图》进行了鉴定,启功和徐邦达认为此画非真,而杨仁恺和谢稚柳则认为是真迹。

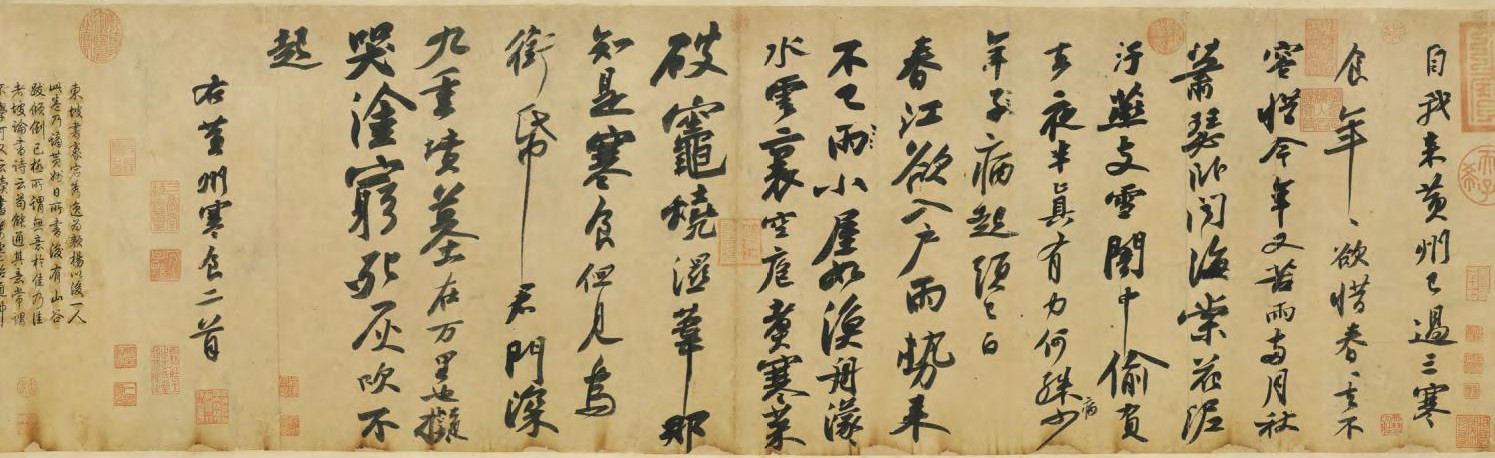

《寒食帖》(局部),宋,苏轼,纸本,纵34 厘米,横119.5 厘米,现藏台北故宫博物院。苏轼的书法位列“宋四家”之首,《寒食帖》是他写于元丰五年(1082)被贬黄州第三年的人生之叹,起伏跌宕,气势奔放,在书法史上被誉为“天下第三行书”

首提“士人画”的概念

据说苏轼书画最得意之作,往往都是醉后手笔。元祐三年(1088),苏东坡任主考官,李公麟、黄庭坚、张耒等都是他的下属,陪他入闱闭关阅卷近两个月,闲空无事,李公麟画马,苏轼写字,黄庭坚则写些阴森的鬼诗,彼此讲些奇异的神仙故事消磨时间。苏轼平日“极不惜书,然不可乞。有乞书者,正色诘责之,或终不与一字”,这次被锁礼部,“每来见过案上纸,不择精粗,书遍乃已”。黄庭坚就透露苏轼的酒量其实并不大,“性喜酒,然不过四五龠已烂醉,不辞谢而就卧。鼻鼾如雷,少焉苏醒,落笔如风雨。虽谑弄皆有意味,真神仙中人。”

苏轼长于行书与楷书,他的字肉丰骨劲,极少看到枯笔、飞白,笔圆而韵胜,后世称其书法之美“淳古遒劲”“体度庄安”,有气象雍裕的大家风度。他的画作一大特点,便是将书法引入绘画,借鉴书法用笔的规则法度。书法是线条的艺术,苏轼曾写过,文同习书甚久不见成功,后来一人独行山径,见二蛇相斗,他从争斗的蛇的姿态动作获取了灵感,把那种动作的矫健吸取于笔画之中。同样在绘画中,其实也是线条组合形成的和谐律动,结构越单纯,越容易表现律动美。他画几块粗犷的岩石,几枝竹子,逸笔草草,却传达出不尽的意味。黄庭坚评价他的一幅《枯木图》:“作枯槎寿木,丛条断山,笔力跌宕于风烟无人之境。”书画同源,这也成为后来文人画的独特标志。

苏轼说自己:“吾书虽不甚佳,然出自新意,不践古人,是一快也。”他酒后作画,一挥而就,速度很快,这样的画法当然是“大抵写意,不求形似”。苏轼有首题诗,其中几句反复被人征引:“论画以形似,见于儿童邻。赋诗必此诗,定知非诗人。诗画本一律,天工与清新。”说的是论画若只看形似,见识就如小儿一般。还有一则故事讲,一日苏轼用朱砂画竹子,有人看了说,“世间哪有红色的竹子?”苏轼则反问道:“世间又哪有黑色的墨竹呢?”“善鉴者固当赏于骊黄之外。”物象形似的描摹,算不上绘画的真实,画家看似有悖常理画一种非现实的存在,其实是在为心灵留影,超越骊黄牝牡的皮相真实,获得一种内在精神的真实。

苏轼在《又跋汉杰画山二首》中第一次提出“士人画”的概念,简明扼要点出了其与院体画、画工画的区别:“观士人画如阅天下马,取其意气所到,乃若画工,往往只取鞭策皮毛,槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。”也是强调“意气”的重要性,即神韵、气象,而非在细节的堆垒中打转。写意如不能率性挥洒,也难以发挥艺兴。有次友人杜介带来上好的纸张请苏轼在上面写字,提出了字要写得不能超过某个尺寸,“其意不问工拙,但恐字大费纸,不能多耳”,苏轼笑着问他:“我现在是不是在卖菜?”

唐代及唐以前普遍的观点,大多还是认为绘画的主要功能是再现。虽然唐代已经产生了一些为后世文人艺术家多次采纳的题材,比如王维《辋川图》关于田园的诗意表达,张璪的水墨树石等,但官员和画工在题材风格方面还没有明显分化。文人参与绘画大约从东汉开始,比如有蔡邕、赵岐、张衡等,到了唐代,相当一部分艺术家跻身仕途。但他们对画师身份不免还是带着一种轻蔑。最著名的例子是阎立本,《新唐书》记载太宗朝,他已官至主爵郎中,某天太宗和侍从朝臣在春苑池中划船赋诗,忽见珍禽异鸟随波起伏,于是就让人喊阎立本过来写生作画。阎立本趴在池边研磨颜料,吸吮笔尖,画起画来,但看着同僚们却在船上惬意地喝酒吟诗,他羞恼得冷汗直流,回到家中,气得告诫儿子,你们以后千万不要学画了!这便是典故“立本羞”的由来。

在苏轼看来,文人艺术家绘画的宗旨自然不同于职业画家。他赞扬山水画家朱象先,“能文而不求举,善画而不求售,文以达吾意而已,以其不求售也,故得之自然”。文同作为画家名声很大,拿着缣素来求画的人络绎不绝,他反应激烈,“厌之,投诸地而骂曰:‘吾将以此为袜。’”苏轼后来在徐州(古称彭城)当官,文同还写信和他调侃,说让求画的人都找苏轼去,“近语士大夫:‘吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。’袜材当萃于子矣。”

文艺评论家苏轼,没写过专门的艺术论著,留下了约157首题画诗以及散见的若干精短论述。他对两个人极为崇敬推崇,一个是陶渊明,一个是王维,将两者在文学史和画史上的地位都大大提高了。王维在唐代以诗名盛于时,时人对其画的评价不过属于二流的“妙品”,但苏轼认为王维的画更胜过“画圣”吴道子,“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翩谢笼樊”;“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”,更是成为对王维诗画的定调之论,直接影响了明代董其昌将王维追认为“南画”即文人画之祖。

苏轼推崇王维,也是称赞他的画外之意。他进一步论到艺术创造过程时,有段总结性的言论:

“余尝论画,以为人合宫室器用皆有常形;至于山石竹木水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之;常理之不当,虽晓画者有不知。……世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸士不能辨……”

到北宋,中国绘画的题材已然齐备,苏轼把画题归为两类:一类如人物、禽兽、建筑、器用,这是“常形”的;另一类如山石、竹木、水波、烟云,这是无“常形”而有“常理”的。“理”关乎内心与宇宙,概括起来说相当于“自然的法则”或“万物的内在精神”。苏轼对士大夫们参与绘事提出了更高的要求,画的是精神,而不是外在。

苏轼并非绝对排斥形似,他的文字中记录过画家黄筌画飞雀“颈足皆展”的错误,也下过写实的功夫,曾为兰陵胡世将画蟹,“琐屑毛介,曲畏芒缕,无不备具”,但最终的旨趣不会以描摹破坏“常理”。所以他最喜欢也画得最多的,仍是山石竹木,在并不复杂的题材变化出新,最终“我手写我心”。在为文同所写的《墨君堂记》中,苏轼描写竹子的特征:“风雪凌厉以观其操,崖石荦确以致其节。得志,遂茂而不骄;不得志,瘁瘠而不辱。群居不倚,独立不惧。”画的是竹,更是对一种理想人格的期许。

文人画不断从技术中解放出来,把文学和人的格调情趣加进去,甚至让画变为一种象征主义。中国绘画历来可分山水、花鸟、人物三门,文人画并不与之并列,而各有交集。它并不代表一种统一的艺术风格,而可看作是一面品性的镜子,形成了独具特色的艺术体系。

《西园雅集图》(局部),清,石涛,纸本设色,纵36.5 厘米,横328 厘米,现藏上海博物馆。中国三大雅集之一的西园雅集,是北宋时苏轼、苏辙、米芾、黄庭坚等17 位名士大家齐聚驸马王诜庭园的一次诗画盛会。苏轼作为当时最具影响力的意见领袖,身边凝聚了一批追随者,对文学艺术的观念和创作都趋于共识

诗画一律,提高了绘画的地位

在北宋,出现了一种新的现象,“新型的诗歌、书法、绘画都是由同一群人,即苏轼和他的朋友们所开创的”。苏轼的才华、人品和声望,可谓是当时的文苑泰斗、士林偶像,这位最具影响力的意见领袖身边凝聚了一批追随者。元祐文士集团在其影响下,对于文学艺术的观念和创作都趋于共识。他们时常在彼此的家中聚会,痛饮笑谑,有人弹琴奏乐,有人吟诗作画,一人铺纸挥笔,其他人就作“壁上观”,或者技痒也来珠联璧合画上几笔,题跋或者题诗,气氛雅致又快活无拘。

最著名的一次“西园雅集”,与东晋时期的“兰亭雅集”、元代昆山顾阿瑛的“玉山雅集”并称中国三大雅集。这天,当朝17位名家精英齐聚驸马王诜的庭园之中,有苏轼、苏辙、米芾、李公麟、“苏门四学士”的黄庭坚、晁补之、秦观、张耒等,据说李公麟因此而作《西园雅集图》,米芾谓此图:“后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人。”

苏轼“诗画本一律”的观点,大大提升了绘画的地位。诗与书法历来都被认为是相对高雅的艺术,既是仕途的资本,也是展现才华的手段。绘画一直处于地位颇低的技艺层次,现在同样可以抒怀寄兴,作为一种社交方式,在文人的交往唱酬中,第一次扮演了重要的角色。

考察苏轼一生中的行踪画迹,也能发现某种共通之处。“乌台诗案”让他几乎陷入灭顶之灾,后被贬黄州,因是诗中讥讽新法而得祸,他到黄州之后痛定思痛,“某自窜逐以来,不复作诗与文字”,唯恐“好事者巧以酝酿,便生出无穷事也”。畏祸心理让他试图远离文字,那又当如何排遣心绪呢?苏轼拿起了画笔,致力于画,前述的“寒林墨竹”及种种画事多发生在这一时期。

再到元祐年间,几经沉浮的苏轼登上了一生的政治巅峰,入京做官位极人臣,但因“独立不倚,知无不言”,实际上遭到新旧两党的弹劾,也是人生最不平静的阶段。绘画又成为他的主要寄情之途,他的题画诗最多、最集中的便在此时。其实苏辙、黄庭坚等人均是如此。文字之祸绵延不绝,作画赏画反倒可暂避敌意的攻击,又能寄托情思,可以说是“士人在政治的公共空间之外为自己建构的一个艺术的私人空间”。所以苏轼也说过,“诗不能尽,溢而为书,变而为画。”他对绘画的不断题赞品评,亲予创作,引发了士大夫对绘事的普遍热情,绘画也终成他们修身养性的妙道。

靖康之变后,文人画几近中断,南宋院画大盛,“尚法度,重形似”成画坛主流。由宋入元,汉族文人普遍出路受阻,“士失其业,志则郁矣”,寄情戏曲书画,推动其蓬勃发展,接续上了苏轼等人的文人画理论和创作。尤其是山水画,元代为山水画史上的“一变”。元代山水化繁为简,概括洗练,透露出画家强烈的主观意识。李泽厚认为这时“文人画”正式确立,成为时代主流的审美意识。

《资治通鉴》和《宋史》等诸多史籍中普遍使用“文士”一词,元明两代的知识分子则多用“文人”。明代董其昌在《画旨》中用“文人画”取代了苏轼的“士人画”,沿用至今。文人画自汉代起不绝如缕,最终汇成大川,逐渐成为最有影响、最富特色的中国画流派。

直到1921年,画家陈师曾在著名的《文人画之价值》一文中,仍提出用“人品、学问、才情、思想”四要素,来界定“文人画”的范畴。几百年间,绘画的精神性,一直被中国的文人画家奉为圭臬。而追溯这一切最初扭转风气的人物,当然首推苏轼。学者陈传席更在《中国山水画史》中大胆断言:“宋以后,没有任何一种绘画理论超过苏轼画论的影响,没有任何一种画论能像苏轼画论一样深为文人所知晓,没有任何一种画论具有苏轼画论那样的统治力。”

学者朱良志反驳某些艺术史家强调接触艺术的唯一方式就是“看图”,他认为,“重要的不是艺术家留下的画迹,而是伴着这些曾经出现的画迹所包含的创作者和接受者的生命省思。艺术最值得人们记取的不是作为艺术品的物,而是它给人的生命启发。即使有些作品已经不存,但通过语言文献中存留的若干信息,仍然可以帮助我们分享其中的智慧。”

如此想来,倒不必过分纠结或遗憾看到的是否出自苏轼的真迹,不如遥想体会千年前那颗神完气足的诗魂,如何在困顿中抒发优游不迫的情怀,如何在笔墨淋漓中舒展心灵的自由。

(参考文献:林语堂《苏东坡传》、卜寿珊《心画:中国文人画五百年》、尚刚《烟霞丘壑:中国古代画家和他们的世界》、陈才智《苏轼题画诗述论》)

来源:《国家人文历史》2018年14期 黄薇

文章末尾固定信息