人物、山水、花鸟构成了传统中国画的三大画科。人物画历秦汉两晋,经唐宋而达高峰。山水画的独立,萌发于南北朝,成科于隋唐,两宋间人才辈出,臻于鼎盛。由宋元至明清,随着文人画的发展和成熟,山水定于一尊,而人物、花鸟居于次。概而言之,中国传统绘画的内部演进虽然复杂但脉络清晰。但是伴随鸦片战争的一声炮响,这种稳定性受到严峻挑战。在救亡图存思潮下,对于包括绘画在内的中国传统文化的褒贬争论日益激烈。其中,基于中国与西方绘画之比较而得出的中国画“衰败论”是当时较为普遍的一种认识,康有为、陈独秀、徐悲鸿等均持此论。基于此提出的中国画改良论成为20世纪最有影响力的艺术思潮之一,徐悲鸿即是最坚定的倡行者。

徐悲鸿改良中国画的思想于留法之前便已形成。1918年,他在北京大学画法研究会任教期间就曾发表《中国画改良之方法》的演讲,并在《北京大学日刊》上连载。文章开篇即言:“中国画学之颓败,至今日已极矣!”明显受其师康有为的影响,并以古今作比,加以详述:“独中国之画在今日,比二十年前退五十步,三百年前退五百步,五百年前退四百步,七百年前千步,千年前八百步,民族之不振可慨也夫!”以徐悲鸿之论计算,中国绘画历五代至两宋已达到了顶峰,其后便不断衰落,至20世纪“极矣”。这是以绘画造型作为评判标准得出的论断。徐悲鸿继承了康有为的观点,认为因文人画兴起而导致写实技巧被摒弃是中国画衰落的根源,以致艺人观察不精,手不从心。所以,他在出国之前就对绘画技法的重要性有明确认识:“若夫光暗之未合,形象之乖准,笔不足以资分布,色未足以致调和,则艺尚未成,奚遑论美!不足道矣。”基于此,徐悲鸿提出了自己改良中国画的宗旨:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之。”该论述基本阐明了徐悲鸿的中国画改良理论,后来虽不断深化和完善,但核心认识并未改变。

徐悲鸿西天目山老殿110cm×108cm纸本设色1934年徐悲鸿纪念馆藏款识:西天目山老殿古杉参天,不下万本,廿三年秋游之,归忆写所流连。悲鸿。静文爱妻存。钤印:悲(朱)

成熟的艺术观使徐悲鸿与一般留学生不同,他留法的目的十分明确,就是要学习西方的写实技巧弥补中国画的造型缺陷,通过“以西润中”达到“惟妙惟肖”的艺术目的。

一

徐悲鸿的中国画作品题材广泛,人物、动物、花卉、树石、山水皆备,其中人物画始终是徐悲鸿改良实践的重点,着力颇多。

研究徐悲鸿的人物画改良,可以参考华天雪的分期标准。1919年以前为第一阶段,这一时期的徐悲鸿尚未赴法留学,所作人物画借鉴了流行的月份牌画法,以水彩结合光影技法使人物具有立体感,同时辅以中国画的线描勾勒,进行中西融合的尝试。这一时期的作品所存不多,有《影像》《诸老图》《康南海六十行乐图》等数幅,题材均属人物肖像一类。第二阶段为1925年到1931年,正如华天雪所言,留学归国初期的徐悲鸿主要将精力投入在油画和素描上,中国画创作并不多。这一时期的作品在题材上较为传统,技法的西画影响也并不明显。以北京徐悲鸿纪念馆所藏几幅作品为例,无论是《渔夫》(1926)还是《钟进士》(1929)都是传统人物画的常见题材。在人物塑造方面,徐悲鸿虽然已经有意识地强调肌肉等细节表现,但整体上仍是以线描为主的传统小写意绘画,并融入了民间造像的技法。《黄震之像》(1930)从人物塑造到背景处理,都属于传统肖像画的范畴。这一阶段的作品很大程度上反映了徐悲鸿早年的传统绘画积淀。徐悲鸿的父亲徐达章是当地画师,诗书画印兼修,颇具传统儒士风范。在父亲的指导下,徐悲鸿六岁开蒙,诵读儒家经典,七岁执笔学书,九岁正式学画,并时常临摹吴友如的界画人物。少年时期,因家乡水灾,父子二人奔走四方鬻画谋生,进一步磨炼了绘画技艺。由此可见,徐悲鸿对传统中国画的理解和掌握具有多年的积累。此外,徐悲鸿于1916年在姬觉弥的介绍下结识康有为,并拜其为师。从学期间,他得以遍观康氏收藏,开阔了眼界,补益了书画理论、国学方面的修养,并在书法上师法碑石,获得长足进步。早年的经历使徐悲鸿对中国画的传统题材和笔墨技法都有深入理解,这是其以后能够“以西润中”的重要基础。

1931年开始,徐悲鸿在创作上呈现出明显的变化。作于此年的《欧阳竟无先生》,题材虽也是人物肖像,但白描技法已明显融入素描因素,特别是人物面部的五官细节、比例关系显示出扎实的素描功底。这一特征在同年创作的《九方皋》中更加明显,无论是人物还是马匹的处理都是以素描为基础的描绘,结构性的线条、肌肉的强调、人物的比例和空间关系的处理都明显受到了西画影响。《九方皋》的绘制,也标志着徐悲鸿以中国画材料探索历史故实画创作的开始。1931年以后,徐悲鸿的中国画改良进入了成熟时期,纵观其人物画题材,大致可以分为两大类。一类是古典题材,既包括钟馗、仕女、牧童等常见的传统画题,也包括具有创造性的历史故实画。另一类是取材于现实生活的作品,包括人物肖像和具有现实关怀的画作。

在古典题材作品中,钟馗是徐悲鸿表现较多的对象。他常于每年端午画钟馗,或立或坐,或持扇或佩剑,既取其驱邪避凶之意,亦可抒发胸臆。仕女作品又可细分,既写古人诗意,如《落花人独立》《天寒翠袖薄》等,也画古代侠女,如《费宫人》等。人物描绘明显继承了清末改琦、费丹旭的仕女画样式,又在面部处理上引入素描因素,并常与极富个人特色的粗壮竹子相结合,形成与传统相关而又十分不同的艺术风格。徐悲鸿以历史故实为主题的中国画主要包括《九方皋》《愚公移山》《孔子听众弟子各言其志》《紫气东来》《国殇》《山鬼》《九歌图稿》等。历史题材的作品同时见于徐悲鸿的油画和中国画创作中,这与其在留法期间学习的古典油画传统不无关系。在法国古典美术系统中,历史画居于金字塔的顶端。特别是19世纪新古典主义以来,作为国家精神、英雄主义的图像表征,历史画的地位更加无法替代,这明显影响了徐悲鸿的艺术观。徐悲鸿的历史画创作在20世纪的中国美术史上具有特殊意义。其一,在尺幅上有重要突破。如中国画《九方皋》、油画《徯我后》《田横五百士》,以及分别用中国画和油画材料创作的两幅《愚公移山》,都是大型历史人物画,较中国传统历史题材绘画更具史诗性质。其二,在艺术表现上具有创新精神。他在《愚公移山》中使用印度模特,表现裸体人物,给人以强烈的视觉震撼,虽在当时引起不小争议,但对于提升中国绘画的表现力具有积极意义。此外,徐悲鸿往往以画言志,常在作品中抒发家国情怀。《国殇》等就是以古代题材激励国民斗志,直接反映出对于抗战时局的关切。

取材于现实的作品中,肖像最为常见。徐悲鸿一生的油画和中国画创作中有大量人物肖像,或为感念友人,或出于筹款目的,或纯为应酬之作。徐悲鸿画肖像善于捕捉对象的心理,往往传神。其中国画肖像追求以形写神,一方面引入素描造型技巧保证形的准确,另一方面以中国画笔墨为基础,特别注重线的节奏和墨的变化,往往兼工带写,形神毕具。作品既有纯以水墨写就的,如《欧阳竟无先生》《张采芹像》《君墨肖像》,也有面部渲染与服饰白描结合者,如《李印泉像》,亦有彩墨结合、细致刻画的,如《泰戈尔像》《印度妇女》等,前者尤为精彩。《泰戈尔像》是抗战期间徐悲鸿受泰戈尔邀请访问印度时所作。选取正侧面角度,面部刻画造型准确,并通过渲染突出了五官的立体感,但又尽量削弱明暗对比。服饰为淡色渲染,注重线的表现力,与面部的精细刻画形成对比,使作品显得张弛有度。背景处理虽然饱满,但讲究墨色变化,因而充盈而不堵塞。就技法而言,此画可谓徐悲鸿人物画改良的典范。徐氏画过多幅泰戈尔像,除中国画外,还有油画和素描。上文提到的《愚公移山》也分别以油画和中国画材料进行表现。此外,徐悲鸿为夫人廖静文所画多幅肖像中,也是油画、水墨、素描都有。以不同材料表现同一对象,在徐悲鸿的创作中虽算不上十分普遍,但对于他研究各画种之间的表现力差异无疑具有帮助,或许可以作为我们理解其艺术的另一种思路。徐悲鸿形神兼备的人物画作品也有力地破除了一种误解,即认为他一味提倡素描而不重传统。事实上,徐悲鸿很早就开始醉心收藏,兼及中西,包含古今。所藏古代人物画中就有不少精品,如《八十七神仙卷》《折槛图》等可谓存世名作。以《八十七神仙卷》为例,作品年代虽存争议,但就技法而言,实属白描人物中的精品。徐氏的收藏反映了他对于传统的品位,而对于古画的长年浸淫也无疑提升了他对笔墨线条的体悟和把握。

直接表达现实关怀的作品在徐悲鸿的人物画中数量不算多,20世纪30年代的《巴人汲水》《贫妇》最为典型,1946年的《各得其所》以富于寓意的图像表达作者对战争结束的喜悦,晚年的《保卫世界和平大会》《九州无事乐耕耘》也是在新的政治环境下具有现实主义精神的作品。《船夫》《洗衣》虽然取材现实,但前者是为船夫平生罕遇的健壮身体而赞叹,后者则题“临清流而洗衣,较赋诗为更雅”,都停留在浪漫诗意的层面,难以归为现实关怀之作。徐悲鸿也曾在1949年感叹:“我虽然提倡写实主义二十余年,但未能接受劳苦大众……”然而,徐悲鸿有限的几件现实主义作品在技法上仍具创新意义,《巴人汲水》和《保卫世界和平大会》最为典型。在形制上,两幅作品都属竖幅巨制。这种形制在传统的书法对联、山水花鸟条屏中十分常见,人物画中也可看到,但多构图简略,且长度有限,概因狭长的竖幅构图对于多人物场景安排比较困难。但在《巴这种基于现实所见的艺术加工,可谓巧妙和谐。《保卫世界和平大会》同样采用长条竖幅构图,以红色条幅为中隔,将人物分为上下两组。上面一组又以楼层分为两层,下面一组则以由近至远的情绪减退作为人群分隔的手段,将密集的人群分成不同层次,可见徐悲鸿在构图和空间处理上的丰富经验与创新精神。此类现实题材的作品虽然数量有限,但说明徐悲鸿已经开始有意识地关注社会生活,反映出艺术思想上的现实主义萌芽。这一思想与其“艺为人生”的艺术理想相结合,在他的学生身上得到了进一步发扬。

徐悲鸿钟进士122cm×65cm纸本设色1928年徐悲鸿纪念馆藏款识:戊辰夏日,悲鸿写。钤印:徐悲鸿印(白)游于艺(朱)

整体而言,徐悲鸿的人物画突出地反映了他“以西润中”的改良理念。即以中国画的材料和笔墨技巧为依托,融合素描造型技法,实现传统人物画的变革。

二

基于对“文人山水”的批判,徐悲鸿认为:“故欲振中国之艺术,必须重倡吾国美术之古典主义,如尊宋人尚繁密平等,画材不专上山水。”所以,徐悲鸿改良中国画的重点始终在人物和动物画上,山水画实践所涉最少。但是,在徐氏的改良体系中,山水画始终都在考虑范围之内,且在不同时期都有相关言论。

在早年的《中国画改良之方法》中,徐悲鸿就专列“风景画之改良”一节,对传统山水的勾勒画云、不辨树种、地之不厚、少丘壑逸气、不画雪景游乐、不画影子等现象加以批判,基本上反映了他的山水画改良观。以“风景”为题,显示出徐悲鸿将山水画与西方风景画作比的思想;直陈山水画种种技法的不当和对象表达的不到位,与其后来明确提出的“造化为师”主张一致。1947年,徐悲鸿在《造化为师》一文中明确提出“故师法造化,既是至理,应起力行,不必因为古人未画,我便不画”,可视为其山水画改良的核心观点。同年的《新国画建立之步骤》中,他又提出新中国画要达到“山水需辨地域”,实质上是对“造化为师”的另一种表述,亦是强调实景写生的重要性。虽然徐悲鸿对于山水画多有批判,但并不否认古代山水大家的成就。他指出范宽、董源、倪云林、黄公望、吴镇等人的山水各擅其长,并且都有实景依据。而其真正否定的是明清以来,特别是以董其昌、王石谷等为代表的“末流文人画”,斥之为“八股山水”,“庸夫俗子持饰懒惰之资料”的代表。在评述中国山水画的过程中,徐悲鸿始终以西方风景画为参照,一方面强调山水画的独立成科要比西方纯粹风景画的出现早近千年,“米氏云山”的以点造景比印象派早千年,同时他又对19世纪以来英国的康斯太布尔、透纳推崇备至,认为他们完全做到了中国山水画家所夸耀的神韵境界。至于莫奈,更是“将天涯水角,悉成画材,平地草堆,包含光气,着手成春,皆能动人”。由此可见,徐悲鸿改良山水画的核心是“造化为师”,讲究“山水需辨地域”,并以西方风景画为参照,评述中国山水画的得失。

其一,直接以造化为师,作品表现的漓江、贺江、喜马拉雅山、光岩等都是其亲自游历、可辨地域的实景。如《光岩》一画描绘的就是著名的桂林冠岩溶洞,因冠岩上方洞口有光线直接照入,故又称“光岩”。李宗仁于1937年游览此地时曾题“光岩”二字于此。1938年夏,徐悲鸿准备出国举办抗日画展,由重庆赴桂林期间再度游览冠岩,遂作此画。《鸡足山》一幅则作于徐悲鸿从南洋归来时。画中题:“信是先知先觉难,佛光早指翠微间。灵鹫一片荒凉土,岂比苍苍鸡足山。壬午二月十六日,登鸡山绝顶,此由山背仰观,未及巅时也。”“壬午”即1942年,在新加坡遭受日军炮火前夕,徐悲鸿乘轮船辗转缅甸回国,于二月游云南鸡足山并作画。其二,采用西方风景画构图,定点取景,视角以登高远观居多。其三,在材料上彩墨兼用,尤以水墨为主,多泼墨而少笔法,同时借鉴水彩风景画的光影和色彩处理技法。因此,徐悲鸿的山水往往强调墨的浓淡、层次变化,一方面具有墨分五色的效果,另一方面又呈现出水彩画的色彩关系。以上两个特点见于徐悲鸿的诸多作品中。《漓江春雨》是徐氏山水画的典型代表,此画主要以墨的浓淡变化处理山、树、影的关系,水晕墨章,浑然一体,可见其对水墨把控的精熟。同时,作品的构图是明显的西画定点取景法,与传统山水画的散点透视全然不同。同样的特征在徐悲鸿以喜马拉雅山为题材的创作中更加明显。《喜马拉雅山之一》和《漓江春雨》一样,也采用了定点取景的办法。此画在墨色渲染上更加丰富,虽有浓淡变化,但几乎不留空隙。为表现山体的阴阳向背,更以白色提亮部分山体,明显引入了光影之法,可以说该作是以水墨材料呈现水彩效果的水墨风景画。

徐悲鸿燕燕于飞81cm×43cm纸本设色1935年款识:乙亥初秋,写庄姜燕燕于飞之诗,以遣悲怀。悲鸿。钤印:悲(朱)中心藏之(白)

徐悲鸿洗衣60cm×52cm纸本设色1938年徐悲鸿纪念馆藏款识:临清流而洗衣,较赋诗而更雅。悲鸿作于渝州,廿七年夏。钤印:江南布衣(朱)南格劳之(朱)始知真放在精微(朱)

徐悲鸿纯粹的山水作品虽然不多,但以传统中国画“山水树石”的分类而论,可以发现他画树并不少。徐悲鸿认为:“中国画中,除松柳梧桐等数种树外,均不能确定指为何树,即有数家按树所立之法,如某点某点等,终不若直接取之于真树也……”因此他画树皆以真树为对象,明辨树种,尤以松柏表现最多且富有特色。徐悲鸿画松柏多表现其参天丰茂之姿,或取其直,做顶天立地状,如《长松图》《西天目山老殿》,或现其苍,如《沉吟》《山林远眺》。徐悲鸿也常常将松柏与人物、动物相结合,如传统的松鹤、松鹿之配,寓意吉祥;松柏人物也十分常见,甚至常将自己置于树下,借画抒怀,如《自写》;更具特色的是于树下画马,如《双马》《大树双马》《秋高牧马》等,于古人之作中并不多见。而且,徐悲鸿在处理树与人和动物的关系时,十分注意比例的合理性,以人、物之渺衬松柏之伟,既显示出他取法现实的艺术观,也别于古人树下人物画,另开新境。需要强调的是,徐悲鸿画树虽仍以素描写生为基础,但与画山水的水墨渲染为主不同,他画树更重用笔。以曾由须磨弥吉郎购藏的《长松图》为例,树干之雄壮、松枝之骨力、松针之苍劲,除以墨色的浓淡干湿加以表现外,更多的还是靠笔法变化的表现力,更具传统中国画书法用笔的意味。

以作品而论,徐悲鸿对于山水画的改良着力不多。他在1950年的《漫谈山水画》一文中说道:“总之艺术需要现实主义的今日,闲情逸致的山水画,尽管它在历史上有极高度的成就,但它不可能对人民起教育作用,并也无其他积极作用……我们之中倘有天才,希望他能写出各种英雄(如战斗英雄等)的史实,各种模范的人物突出着,我们幸运遭遇这个伟大时代。”这种认识虽然受到新中国政治环境的限制,但对于山水画的轻视也可见一斑。然而,其有限的实践已经形成了面貌独特的山水画风格。同时,徐悲鸿对于“造化为师”的强调,对于西方水彩风景画技法的引入,都为山水画的改良提供了行之有效的思路,这在其学生群体和新中国成立以后的中国画改造中得到进一步发展。

三

以个人创作考察徐悲鸿对于20世纪中国画发展的贡献只是思考问题的一个面向。精力所限,徐悲鸿的身份往往是主张的提出者和实践的先行者,其更大的意义在于为后来的探索者提供了方向性的道路。

留法归国后,徐悲鸿先后在南国艺术学院、中央大学、北平艺专等多个院校任教,投身美术教育二十余年,提携后进、延揽人才、组织团体、改革教学,在更大范围的时间和空间维度上促进了中国画的新发展。他一方面不断推行自己的中国画改良主张,另一方面也在不同时期陆续提出了行之有效的具体方法,探索符合现代学院要求的中国画教学体系。1932年的《徐悲鸿选画范》中就仿照传统的谢赫“六法”提出了“新七法”:位置得宜、比例正确、黑白分明、动态天然、轻重和谐、性格毕现、传神阿堵。这既是徐悲鸿衡量绘画优劣的标准,也是绘画练习的具体要求,对于中国画的学习同样适用。1946年重掌北平艺专后,徐悲鸿调整学校课程,更加强调素描教学的重要性,并明确提出将素描作为包括中国画在内的一切造型艺术的基础,以此推动“新中国画”的建立。需要强调的是,徐悲鸿以其人格魅力和爱才之心团结了一批志同道合者,尤以其中大弟子为主力,形成了卓有影响的“徐悲鸿美术教育学派”。这也促使了徐悲鸿的艺术理念从个人主张转变为群体探索,并得以不断延续和发展。

具体到人物画上,继承并完善这一改良体系的是视徐悲鸿为良师益友的蒋兆和。1927年,蒋兆和在上海初次拜访徐悲鸿,因二人艺术志趣相投,遂成至交。在徐悲鸿的影响下,蒋兆和坚定了关注现实生活的写实主义艺术的绘画道路。1947年,在徐悲鸿的帮助下,蒋兆和进入北平艺专任教,成为其改良中国画的重要助力。徐悲鸿逝世后,蒋兆和继承遗志,进一步充实和完善人物画改良方法,形成了影响深远的“徐蒋体系”。根据马鸿增和马晓刚的解读,这一体系具有丰富的内涵和意义。[14]第一,在价值观上弘扬真善美相统一的艺术价值。徐悲鸿曾明确说,真善美是艺术的三大原则,蒋兆和晚年更是反复谈论这三个字。第二,在创作观上提倡关注人生的艺术。这与徐悲鸿“艺为人生”的艺术主张一致,在他们的创作中也得到体现,特别是蒋兆和的《流民图》,可谓20世纪人物画中当之无愧的现实主义巨制。第三,在美学观上主张形神兼备、惟妙惟肖。徐悲鸿在早年的《中国画改良之方法》中就提出:“画之目的,曰惟妙惟肖,妙属于美,肖属于艺。”[15]以此明确了中国画,特别是人物画改良的目的,这也是他坚持将素描造型引入中国画教学的原因。第四,创立了以西润中的水墨画写实语言和行之有效的人物画教学体系。徐悲鸿首先提出“素描是一切造型艺术之基础”。蒋兆和后来调整为“国画以白描为基础”,在以线造型的基础上,辅以笔墨皴擦,同时引入西画的光影效果,并提出了“三个步骤”“三个堡垒”“八项原则”等一系列具体要求,标志着现代水墨人物画体系真正建立。中央美术学院能够培养出周思聪、卢沉、姚有多等一批卓有成就的水墨人物画家,正是得益于“徐蒋体系”在教学上的有效性,其影响延续至今。

在山水画方面,徐悲鸿虽然创作不多,但他大胆引入西方的写生概念,并与中国传统的师造化相结合,指明了20世纪山水画发展的出路。与此同时,他以西方风景画为参照对传统绘画进行评判和改良,不失为山水画变革的一种重要思路,其影响在20世纪中后期的山水画发展中愈加明显。在徐悲鸿的学生中,宗其香和李斛都在山水画创作方面卓有成就。宗其香是徐悲鸿极为赞赏的中国画“新兴作家”,20世纪40年代就曾在徐悲鸿的鼓励下进行夜景山水实验。他以传统的中国画笔、墨为材料,融入西画光影,突破古人限制直接表现夜景,创造出了风格独特的山水新貌,既是对水彩风景画的成功借鉴,也是徐悲鸿“西方画之可采入者融之”的有力践行。李斛从20世纪50年代开始也创作了不少表现夜景、黄昏的山水作品,特别是70年代的《三峡夜航》,不失为现代山水画中的经典作品。在其学生之外,徐悲鸿的山水画改良思路在新中国的中国画改造中得到进一步发展。1954年,李可染、张仃、罗铭到江南写生三个月,明确将写生纳入中国画创作体系,与徐悲鸿所提倡的“造化为师”一脉相承。特别是李可染成熟时期的创作,将写生、光影与传统笔墨相结合,创造出独树一帜的“李家山水”,进一步印证了徐悲鸿山水画改良之法的可行性。

在具体的艺术方法之外,徐悲鸿艺术中的社会服务意识,包括他对艺术与生活关系的理解,都对中国现代艺术的发展产生了潜移默化的影响。其中国画“衰败论”“改良论”的思想直接渊源于康有为,而康有为的认识则是以国家的内忧外患为背景,以政治文化上的西方先进论为前提得出的。因此,徐悲鸿的中国画改良思想与艺术之外的文化、社会因素具有与生俱来的天然关系。与此同时,徐悲鸿提倡“艺为人生”的艺术理想,进一步强化了艺术与社会的关系,为现实主义艺术的发展开了先河。如前所述,徐悲鸿直接表达现实关怀的作品数量不多,但他却多以象征寓意、诗文题跋等形式间接呈现对社会、时局的关切。而且,他始终鼓励自己的学生直面生活,表现现实题材。抗战期间,其学生冯法祀参与政治部三厅的抗敌演剧队,创作了《开山》《捉虱子》等现实主义作品;吴作人、陈晓南、孙宗慰等在徐悲鸿的支持下,组织“国立中央大学抗敌画会战地写生团”,奔赴战地写生。徐悲鸿还曾对李桦的《天桥人物》、蒋兆和的《流民图》赞赏有加,对古元、王式廓等解放区艺术家的作品大力推介,足见其艺术思想中的现实主义因素。

徐悲鸿贫妇102cm×62cm纸本设色1937年徐悲鸿纪念馆藏款识:丁丑除夕,为巴之贫妇写照。悲鸿。静文爱妻保存。钤印:东海王孙(白)生于忧患(朱)

身处20世纪的特殊时代环境,面对传统中国画发展的困局,徐悲鸿以“一意孤行”的胆识魄力,在创作实践、理论主张、教育教学等多个维度推动了中国画的改良,并为后来者提供了诸多有益的启发,虽有其局限,却不能掩盖其开创之功,于今日当有公论。

徐悲鸿黄震之像132cm×66cm纸本设色1930年徐悲鸿纪念馆藏款识:震之黄先生六十岁影,悲鸿写并录旧作。饥溺天下若由己,先生岂不慈。衡量人心若持鉴,先生岂不智。少年裘马老颓唐,施恩莫忆仇早忘。赢得身安心康泰,矍铄精神日益强。我奉先生居后辈,谈笑竟日无倦意。为人忠谋古所稀,又视人生等游戏。纷纷末世欲何为?先生之风足追企。敬貌先生慈祥容,叹息此时天下事。钤印:悲鸿之画(白)半榻琴书(白)

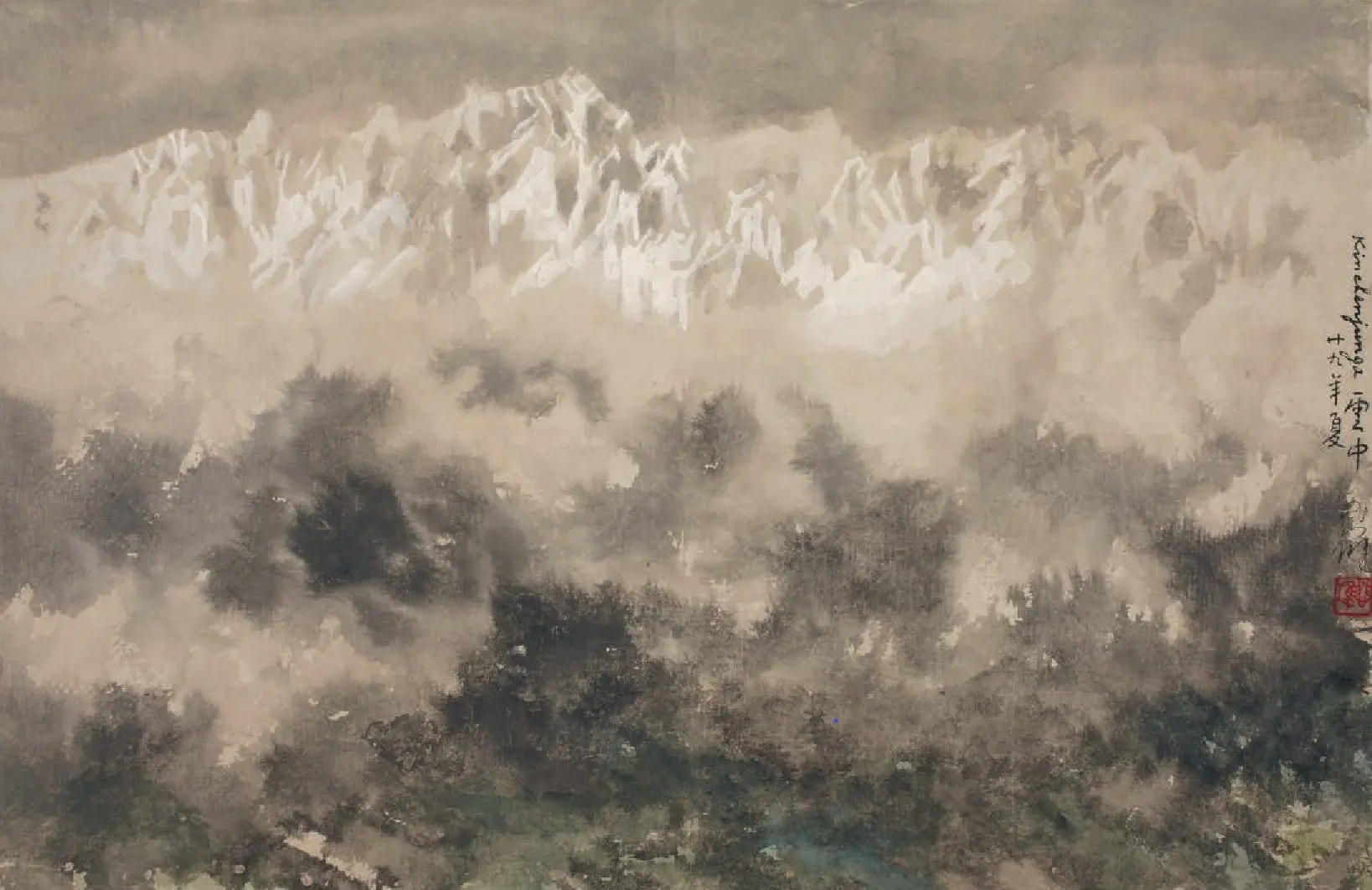

徐悲鸿喜马拉雅山之一34cm×52cm纸本设色1940年北京徐悲鸿纪念馆藏款识:Kinchenjunga云中。廿九年夏,悲鸿。钤印:悲鸿(朱)

来源:《中国书画》2021年第11期 吴洪亮

文章末尾固定信息