《千人石夜游图》(图1)是明代书画大师沈周的一件典型却与众不同的作品。在这幅画中,以一种既非来自绘画传统、亦迥异于日常经验的极端视角,描绘了一个简单而有限的空间:一位文人走在明净而空荡的石面上,四周为岩石和树木环抱,画面的两端暧昧不明,左侧是半虚半实的小径,右侧则被两棵树遮掩。

图1 [明]沈周,《千人石夜游图》纸本设色,纵30.1厘米,横157.1厘米,辽宁省博物馆

从整体上看,这幅画给予观者一种奇妙的观看体验,如同台下的观众凝视舞台:树木和山石如幕帘,环绕、限制、衬托着中心的舞台似的石面;舞台之上,一人策杖迎面走来,像一位即将匆匆离场的演员,很快就会被观众抛在脑后,留给观众的是一个空无一物的舞台。观众这才恍悟,舞台上真正的主角正是这块巨大的、白色的石台。

那么,这幅画究竟为何一反常态?

虎丘游与千人石

东晋时期是中国山岳文化的发端,浓郁的佛教气氛从城中弥漫进山中,激发着文人雅士对山的热情。随着山林佛教与山中修道的流行,大量佛教寺庙在山中修建,促成江南名山的兴起,而山水画、山水诗的发端正与山水文化的发端一并展开。

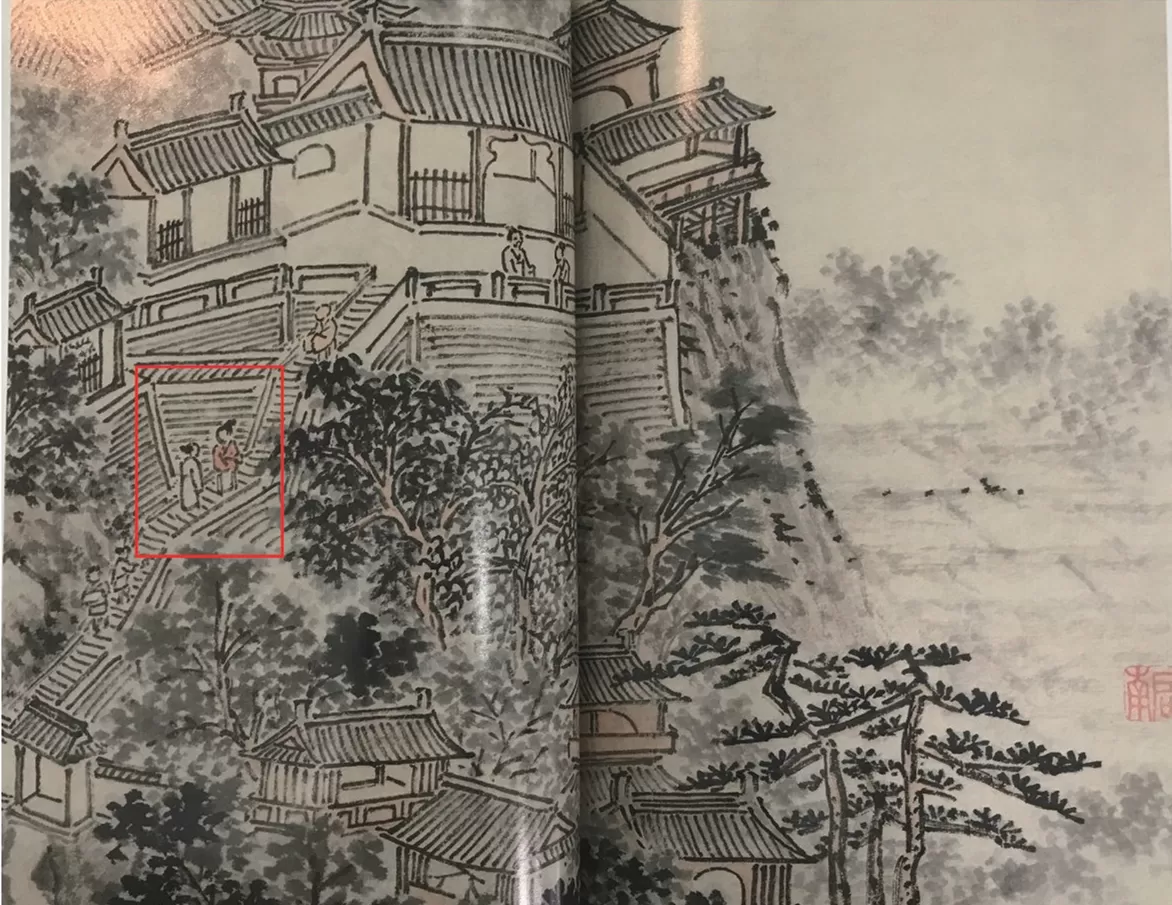

元代以前,苏州虎丘以宗教与怀古场所著名,到元代末年,新的建筑与景观成为虎丘的全新景点,经由聚集苏州的江南文人对虎丘的出游,才成为被观赏诗咏的景点。此外,虎丘还是苏州城中人装饰宅院园林时购买花木、盆景的地方;并逐渐成为文人与官方设宴饯别、迎来送往的地点。这种热闹的城郊面貌,正展现在沈周的《虎丘十二景册页》(图2)中。

图2 [明]沈周,《虎丘十二景图》册页纸本水墨,纵36.5厘米,横49.9厘米十二开,克利夫兰艺术博物馆

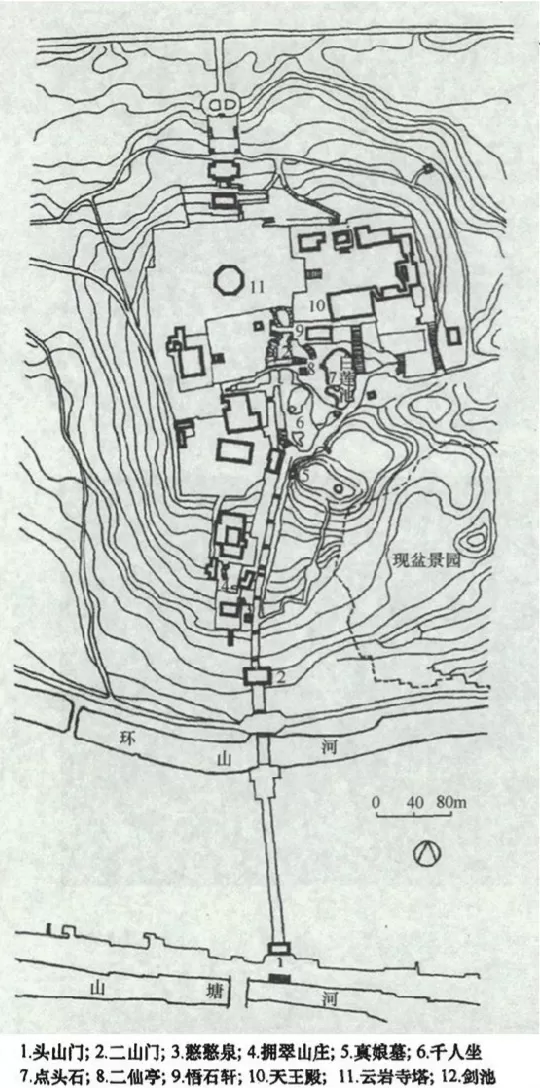

千人石(又名“千人坐”)是虎丘山中的巨大平坦磐石,以其上隆起的、南北走向的三块石台为特征,相传晋僧竺道生在此讲经,可容千人,因此得名。但千人石的重要性实源于其交通枢纽地位。自山下上山,在经历山路从狭窄到豁然开朗的转变后,便来到千人石,不仅汇集了虎丘最重要的景点,还是确认各景点空间方位的基准点(可参见潘谷西所绘平面图,图3)。

图3 虎丘现状平面图(出自潘谷西著《江南理景艺术》,东南大学出版社,2001年,第269页)

现存最早的虎丘图即沈周的《虎丘十二景册页》,其中第五帧“千人石”(图4)与第六帧“剑池”(图5)所绘即环千人石风景区。

图4 [明]沈周,《虎丘十二景图》册页第五帧“千人石”,克利夫兰艺术博物馆

图5 [明]沈周,《虎丘图十二景》册页第五帧“剑池”,克利夫兰艺术博物馆

十五世纪末的夜晚与夜游者

沈周在成化十五年(1479)所作的诗交代了“千人石夜游”的始末:

四月九日,因往西山,薄暮不及行,蚁舟虎丘东趾,月渐明,遂登千人座,徘徊缓步,山空人静,此景异常,乃纪是作……

成化十五年(1479)四月九日,沈周乘舟前往西山,时近日落,于是泊舟虎丘东麓。当晚月华朗朗,沈周乘夜登虎丘来到千人石,于此缓步徘徊,为眼前夜晚的殊异景象——平坦的千人石相异于隆起的石头,夜晚无人静谧的千人石而心醉神迷。

沈周为发现夜晚千人石之景而由衷欣喜,在诗中他称自己是夜游千人石的第一人(“今我作夜游,千载当隗始”),这一点非常关键。虽然对现代人而言夜生活再自然不过,但夜游虎丘在15世纪末之前可能相当困难,文人不可能因为雅兴突发就在夜晚出游,无论在制度还是文化上,夜游都是一种禁忌,它被视为社会秩序的反面,正如暗是明的反面。

唐宋律文中,闭鼓后人们不可以在城中随意走动。元代宵禁之法一直在施行。在希望恢复汉族传统社会秩序的明初,规定“以一更三点禁人行,五更三点放人行”。在15世纪末之前,这条律令想必仍在被严格执行,因为我们几乎不能在诗歌中见到对夜游的描写。夜晚被限定在房屋内,游的范围也在一墙之间,不论是达官显贵的庭院,还是百姓的屋舍,夜晚只能在家中、庭院中、或者透过窗户观看。

真正户外山林中的夜晚是罕有人涉足的时空,夜晚弥漫着恐怖的气氛,象征着犯罪、鬼妖和逃逸。苏轼可能是少数喜爱并勇于实践夜游山水的文人,在《赤壁赋》的前篇中他还止于月夜舟中欣赏江上风景,在后篇中他已按捺不住对夜晚山景的好奇而独自进山,山中“划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌”,令他“悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也,反而登舟”,豪迈如东坡也只能浅尝辄止,被夜山吓得匆匆返回。而在另一场庭院夜游——《记承天寺夜游》中,苏轼写下了一个精妙绝伦的比喻:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”当沈周夜登虎丘,写下“月皎光泼地,措足畏踏水”时,想必脑子里就是苏轼的夜游之趣。

传统儒家士大夫认为夜游是违反道德的,晨昏的秩序不容颠倒,这种观念在明中期仍占主流。然而,道德与秩序总在文化最活跃的地区开始松动,从明初到正德年间,虎丘一跃成为苏州群山之首,景点、游人数量激增,成为苏州城最著名的风景区和送行宴会地点,正如沈周在诗中的描述:“城中士与女,数到不知几。列酒即为席,歌舞日喧市。”这种反差正是沈周诗中所谓夜晚无人的异景之“异”,相对的就是沈周在《虎丘十二景图册》描绘的人声鼎沸的城郊面貌,画中甚至罕见地在文士中间出现了一位女性(图6)。

图6 [明]沈周,《虎丘十二景图》册页,第八帧“五圣台”克利夫兰艺术博物馆(局部)

夜晚黑暗而凝固,是视觉世界的边缘,更多是听觉。沈周在《夜坐记》中,极为细腻地描绘了夜晚各种声音——草树、犬吠、鸟鸣的“渊渊不绝”,既而引发幽思。夜晚的声音,或者说,夜晚视觉的离场,让沈周从外部世界退回内心世界。

夜游与感性空间

《千人石夜游图》这张比现实中夜游晚了十四年的作品,沈周必定是凭借诗歌和记忆绘成。

……亦莫费秉烛,步月良可喜。月皎光泼地,措足畏踏水。所广无百步,旋绕千步起。一步照一影,千影千人比。一我欲该千,其意亦妄矣。譬佛现千界,出自一毫尔。

沈周依靠月光照明在千人石上环绕踱步,他在行走中想到了千人石的典故——竺道生说法,千人聚集。这引发了他的两种想象:环绕的行走使不足百步的千人石仿佛有千步之广;移动的影子使孤身一人的画家仿佛有千人在侧。而这种想象正来源于夜晚独特的体验与动静之辨的禅思的相互催发:一方面,夜晚使空间更具感官性,黑暗驱使身体活动从物理空间进入心理空间,正如同黑暗的舞台上聚光灯下表演独白的演员。另一方面,夜晚的体验促使他对绘画通常的“以静观动”作逆向思考,不再是通过有限冥想无限,化动为静,而是经由“我”的运动化静为动,在有限中创造无限:狭窄的空间可以因为我的运动而变得巨大,无人的空间可以因为我的存在而幻化出千人。

诗的最后部分,沈周如此写道:

及爱林木杪,玲珑殿阁倚。僧窗或映火,总在蛛网里。阒阒万响灭,独度跫然履。恐有窃观人,明朝以仙拟。

沈周刻画了一个重重遮挡、层层窥探的视觉效果:树林遮挡着明亮的僧舍,蛛网遮挡着透出火光的窗户,夜晚遮挡万响,只剩下我这个观者。然而,又可能有人正躲在遮挡物的后面注视着我。这种对我的体验与私情强调,自15世纪末起在苏州文人之中,成为一种愈发明显和浓郁的文化气氛。

沈周对主体体验的强调,恰好是苏州地区一种突出的代表和先声。沈周通过绘画构造起的个人的、感性的空间,清晰地表明,在自然与艺术之间,我是一座通道;在真与幻之间,个体的体验才是真。

(原文有删减)

(原标题:十五世纪末的夜晚与感性空间 沈周《千人石夜游图》研究)

来源:《新美术》2020年第12期 庄明

文章末尾固定信息