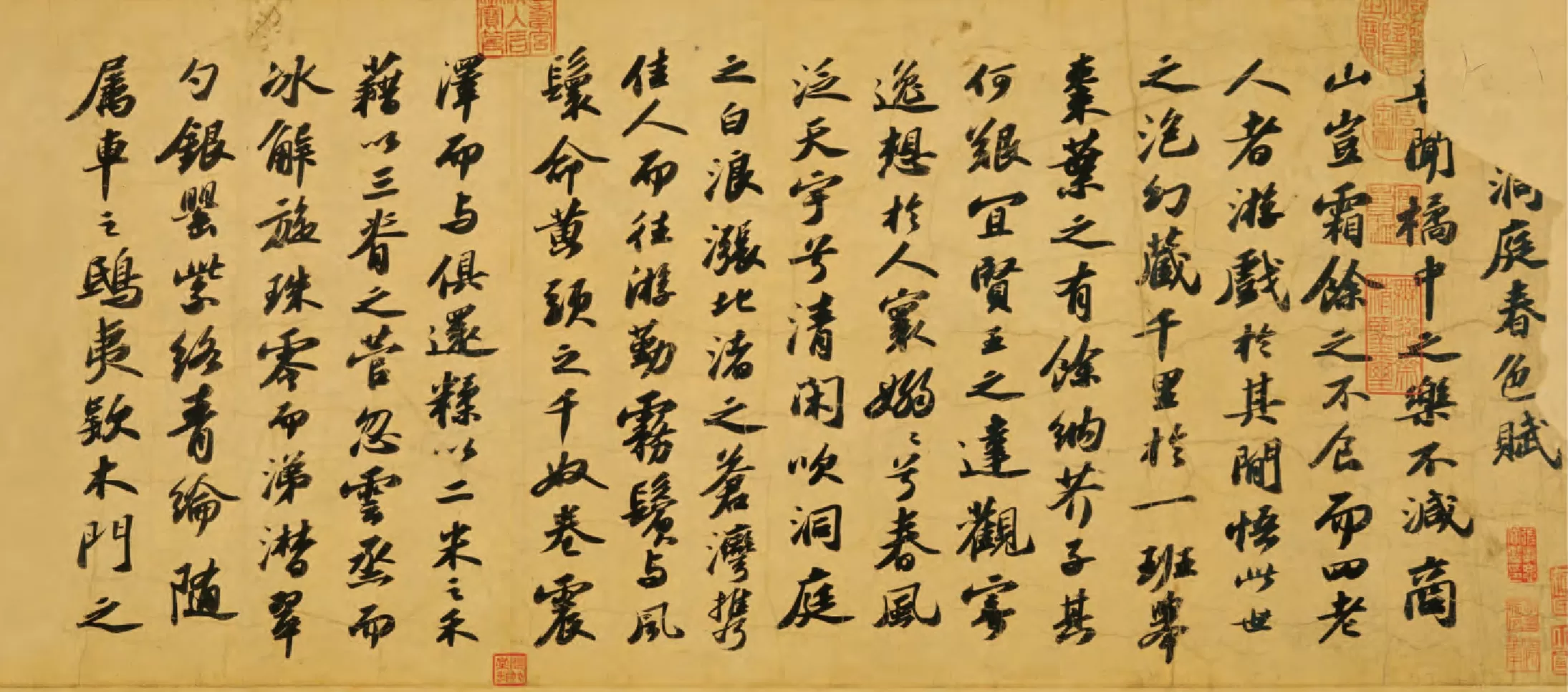

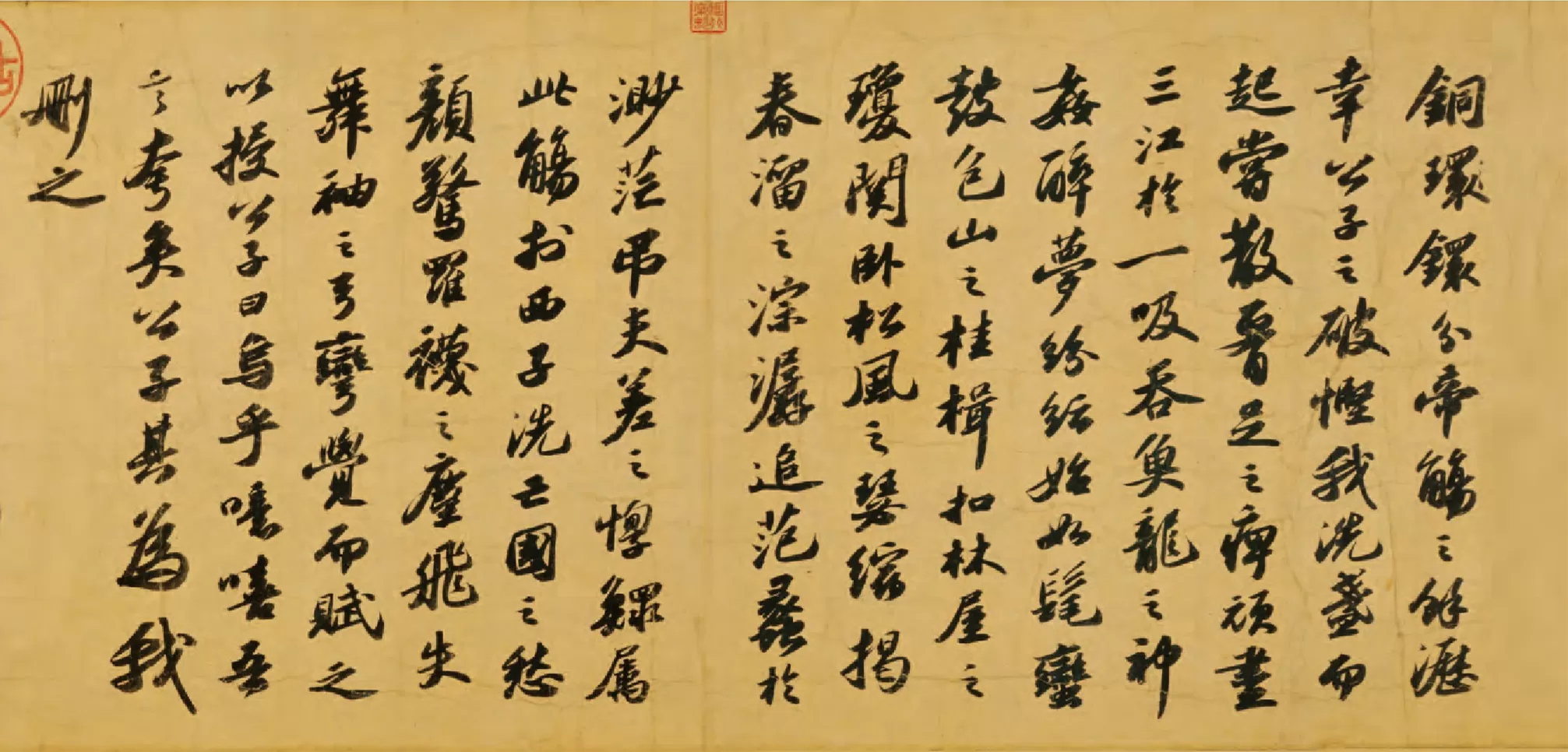

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,著名的文学家、书法家,“唐宋八大家”之一。他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”。其善画竹木怪石,画论、书论亦有卓见。《洞庭春色赋》与《中山松醪赋》,均为苏轼撰并书。此二赋为白麻纸七纸接装,纸精墨佳,气色如新,纵28.3厘米,横306.3厘米,前者行书32行,287字;后者行书35行,312字;又有自题10行,85字,前后总计684字,为所见其传世墨迹中字数最多者。

《洞庭春色赋》成文于公元1091年冬,苏轼被贬至岭南后,于途中遇大雨留阻襄邑(今河南睢县)书此以述怀。其自题云:

“绍圣元年(1094年)闰四月廿一日将适岭表,遇大雨,留襄邑,书此。”

此赋用笔雄劲有力,姿态闲雅而不失法度,潇洒恣肆、飘逸绝伦,结字绵密却势态分明,古意盎然。明张孝思云:“此二赋经营下笔,结构严整,郁屈瑰丽之气,回翔顿挫之姿,真如狮蹲虎踞。”苏轼的字看似平实、朴素,却有磅礴之气,变幻莫测。他长于行书、楷书,笔法肉丰骨劲,跌宕自然,一生居险而求安,苦涩而得闲,“天地万物,嬉笑怒骂,无不鼓舞于笔端”,给人以“大海风涛之气”“古槎怪石之形”的艺术美感。黄庭坚在《山谷集》中评苏轼曰:“其书姿媚……至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲……至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书,自当推(苏)为第一。”明董其昌则盛赞曰:“全用正锋,是坡公之兰亭也。”

本文试从法度和风貌两方面对《洞庭春色赋》作简要赏析。

《洞庭春色赋》 北宋·苏轼 吉林省博物馆藏

妙理藏法度

苏轼艺术思想本真、素雅。他对书法的追求不执于“法”,亦不泥于“韵”,虽提出“我书意造本无法”的观点,可点画间尽是古法。《洞庭春色赋》为苏轼书法的成熟样式,其字形于方寸之间转圜,又无一笔逾矩,笔笔圆厚又不见锋芒,势内敛而气悠扬,真如张孝思所云“狮蹲虎踞”,不怒自威。以帖中“馀(余)”“游”“(叶)”为例,线条绵密而不糊涂,笔画间的重叠将空间压缩,收束紧凑,浓墨渲染出厚重感,纵向的线条排叠与隶意相结合,纵横之间变化万千。此赋为苏轼晚年力作,他将魏晋之“韵”融入唐“法”,求法、用法而不囿于法,于方寸间见天地象。通篇看似字字小心,行行分明,然欹正有态、长短有度,缺一画则字不稳,欠一字而行不成,环环相扣;疏密相间,有鲁公之拙兼右军之巧,取斜势而复归于正,岂不妙哉!正如明代王世贞所云:

“此不惟以古雅胜,且姿态百出,而结构谨密,无一笔失操纵,当是眉山最上乘。观者毋以墨猪迹之可也。”

朴拙寓清雄

“丑拙”书风的视觉取向由颜真卿始发,在北宋书家的挖掘、推广下渐呈难收之势,并形成了“丑书”与“二王”妍媚之书相互对垒和交融的格局。清代刘熙载《书概》有云:“怪石以丑为美,丑到极处便是美到极处。一丑字中丘壑未易尽言。”苏轼对颜真卿的继承,开辟了新的局面,以丑拙为形质,以妍妙为内里,对点画质感、结构意趣、章法极尽追求。点画上省略了细小的牵丝,笔势含蓄而多加顿笔,丰富了节奏感;结构上变纵为横,以行书之势写隶书之意,古趣昂然又不失流畅;章法上,此赋虽为小字手卷,却于顿挫之间追求变化与和谐,是儒家中和理想的书法显现。

苏轼的新意,建立在丑拙与法度之间。他在《上曾丞相书》中说:“虽古之所谓贤人说,亦有所不取,虽以此自信,而亦以此自知其不悦于世也。”由此可见,苏轼在书法上“自出新意,不践古人”也就易于理解了。此外,苏轼独特的人生经历,又赋予其书法文化的沧桑感。此赋开端浑厚,中段收束而末尾放浪,跌宕起伏,“如其学如其才如其志,总之曰如其人也”。金代赵秉文《书〈达斋铭〉》赞曰:

“其书似鲁公,而飞扬韵胜,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,窃尝以为书仙。”

古人诚不我欺也!

来源:《老年教育(书画艺术)》2021年第02期 王瀚

文章末尾固定信息