苏轼(1037-1101)是宋代著名文学家、诗人,同时又是著名书法家、画家,是至今最受欢迎的古文人之一。作为文学家,他是“唐宋八大家”之一;作为诗人,他是宋代诗词的主要代表作家之一;作为书法家,他名列“宋四家”之首;作为画家,他是古代“文人画”理论和写意画法的开创者。他的散文《赤壁赋》,是千古传诵的文学名篇。令人惊奇的是,北宋元丰六年(1083年)苏轼亲笔书写的《赤壁赋》墨迹长卷,经过近千年,至今仍存世间。

这件墨宝在南宋时,曾入宰相贾似道府收藏,其后流传过程大致是,在明朝曾先后被陆完、文征明、文彭、项元汴等收藏家收藏,入清曾被梁清标收藏,至乾隆时归于宫中,并被乾隆皇帝编入书画目录总集《石渠宝笈》初编。故宫博物院成立后,为院藏书画名品,历经抗日战争前后文物南迁、西迁、东归、迁台,现藏台北故宫博物院。

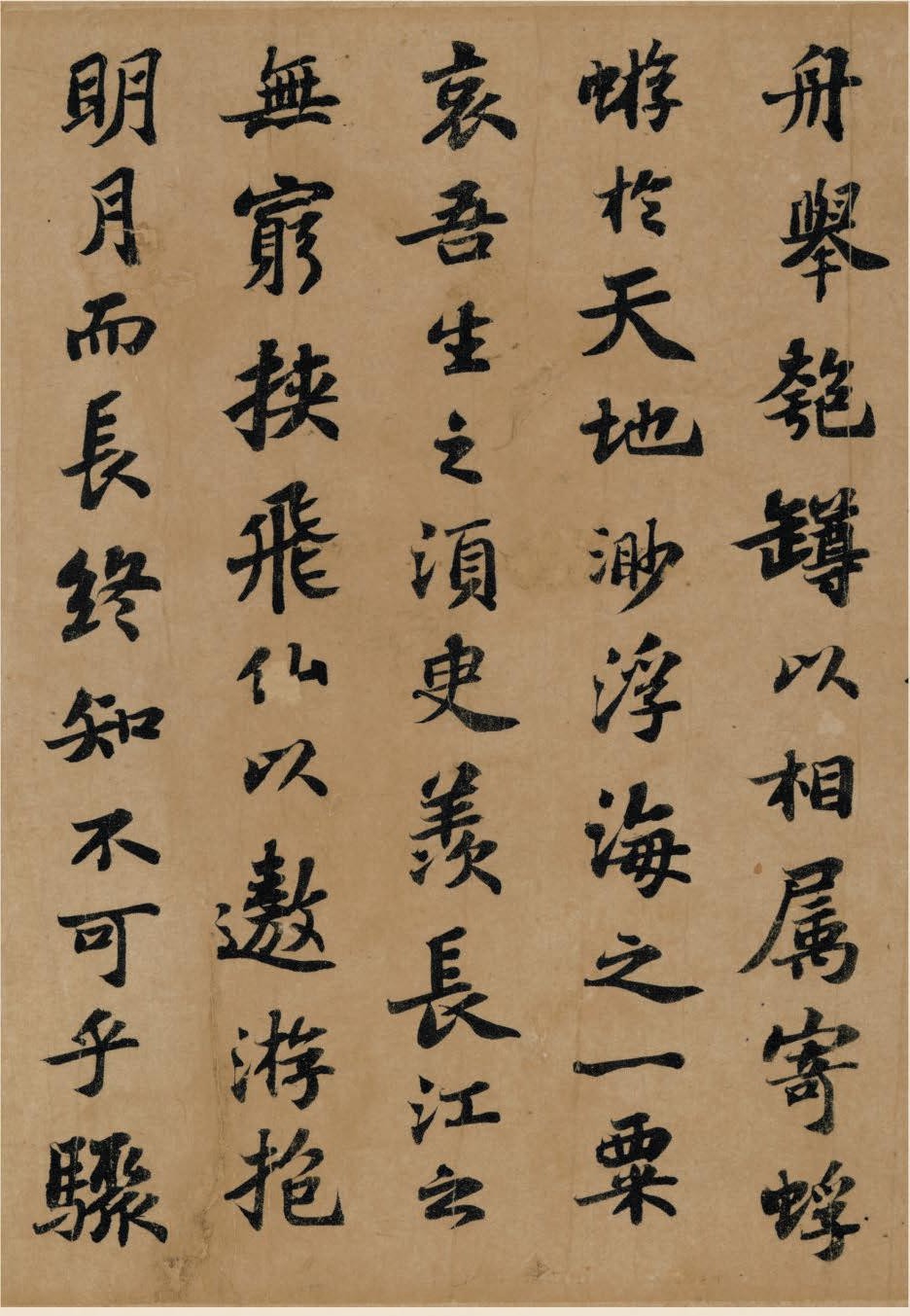

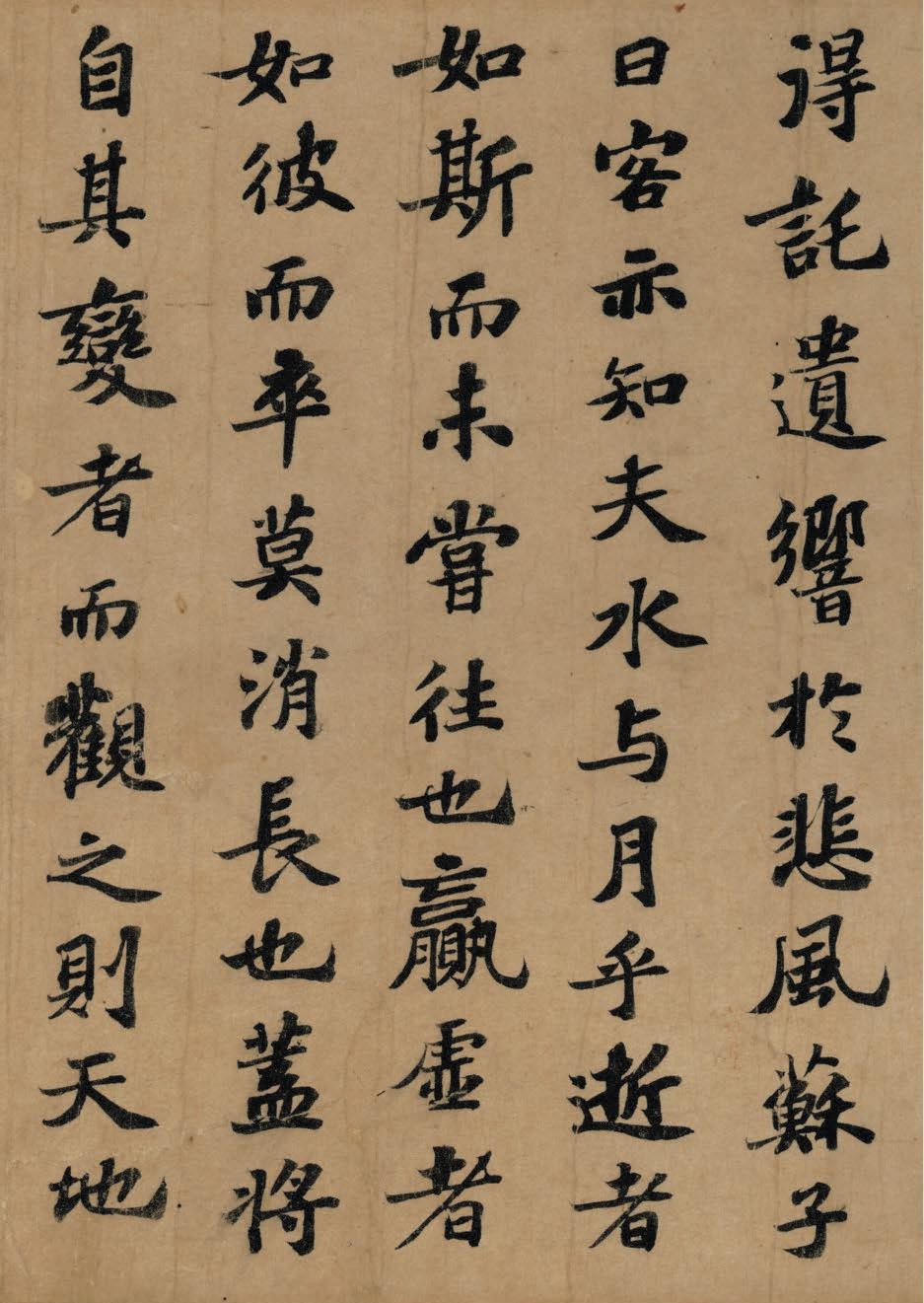

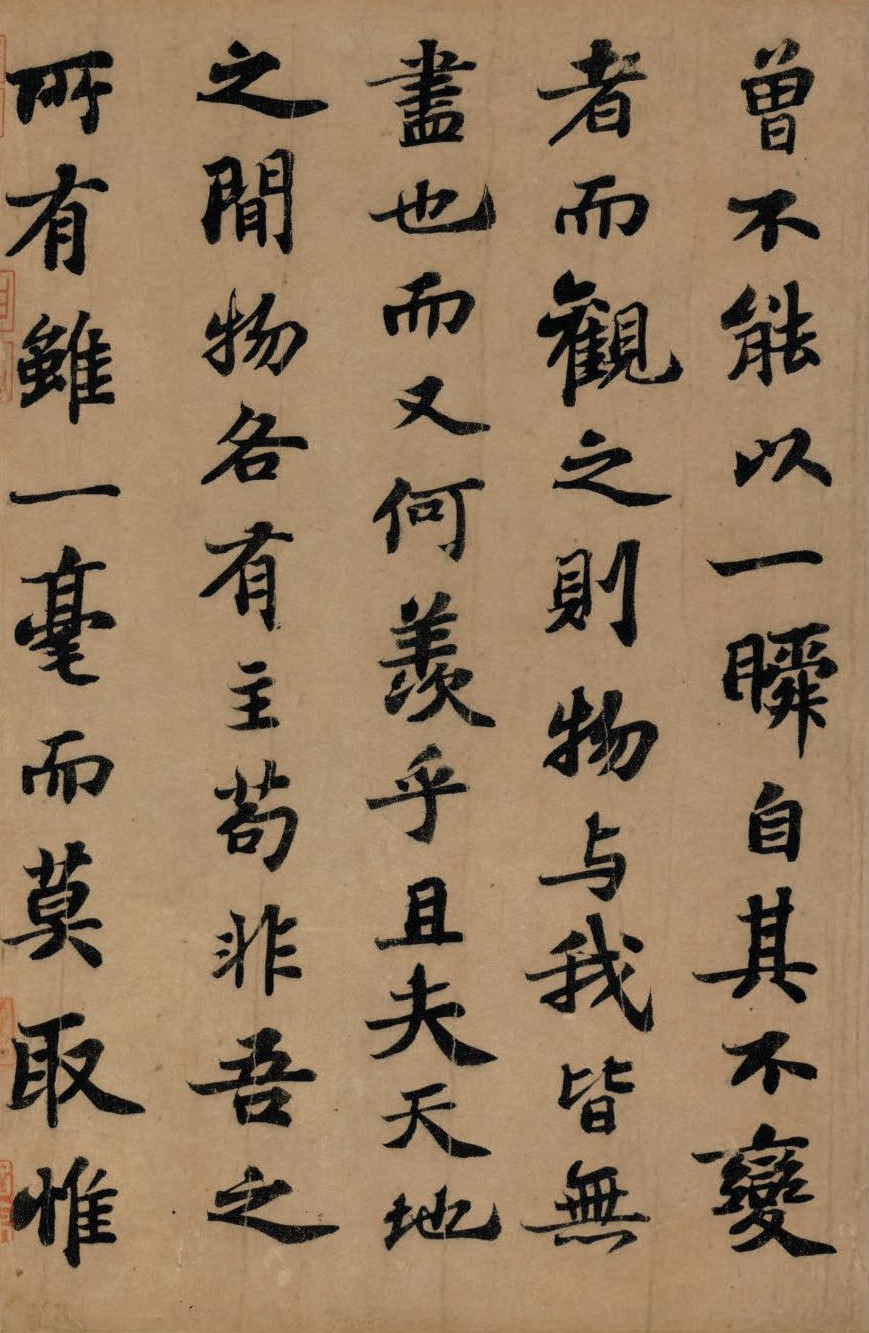

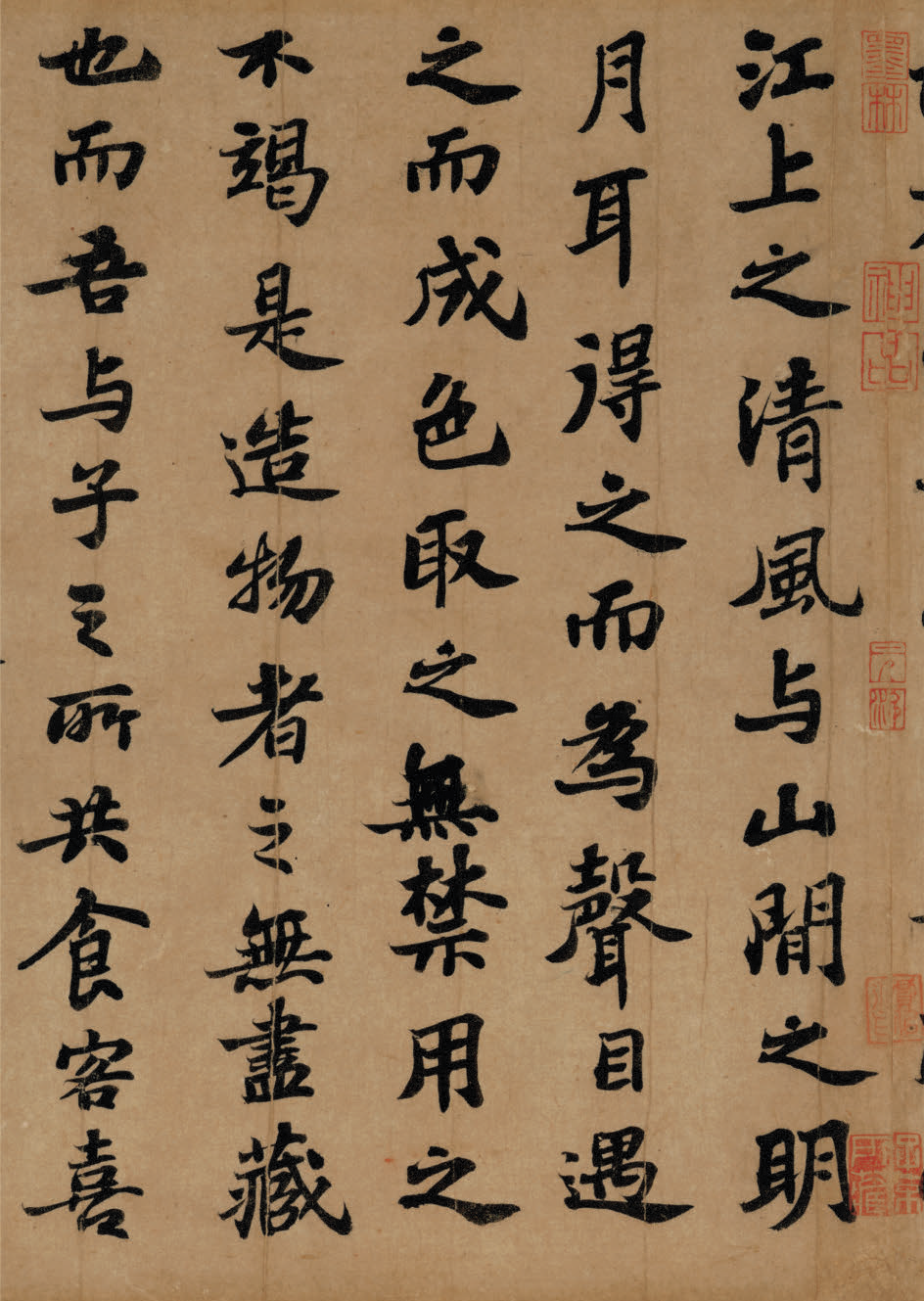

此卷纵高24厘米,横长258厘米,全篇608字。除文章开篇36字在流传过程中损坏,由明朝书法家文征明模仿苏轼书体补齐外,其余63行572字,均为苏轼手书真迹。

此卷是我国文学艺术史罕有的集名家、名篇、名帖于一身的名作,代表了苏轼成熟期的思想面貌、文学成就、书法风格;从某种角度看,其间还包含了四个转变:作者苏轼人生转变、辞赋文体发展转变、王书流派发展转变,以及家具、建筑发展带来的书写姿势的改变。

人生转折期代表作

苏轼正式入仕后的熙宁(1068—1077)初年,正是宋神宗倚重王安石大力推行“新法”的时候,以他的恩师欧阳修为代表的“保守派”官员对此持不同政见,“道不同,不相为谋”(《论语·卫灵公》),纷纷离京外放。苏轼政治倾向保守,加上师门因素,上书反对“新法”,调任杭州通判三年,接着调任密州(山东诸城)、徐州、湖州等地知州。苏轼担任地方官颇有政声,颇得人心。这时期基本是王安石在相位;到宋神宗元丰(1078—1085)年间,当朝已是后来所谓“元丰党人”。元丰二年(1079),苏轼到任湖州不满三月,御史中丞李定、舒亶、何正臣等在苏轼《湖州谢上表》及其他诗文里寻章摘句,罗织罪名,以“文字毁谤君相”罪名将其下狱,系狱103天之间几次面临判死,还是王安石“安有圣世而杀才士乎”,一句诤言而救了苏轼。这就是著名的“乌台诗案”。“乌台”即御史台,汉代御史台柏树多乌鸦,俗称“乌台”。苏轼获释后被降职为黄州(今湖北黄冈市)团练副使,到元丰七年(1084)离开黄州,实际上等于投闲置散。苏轼经此仕途波折和出死入生、死里逃生的人生历练,对政治心灰意冷,对生命有了悟彻,如同比他稍晚的诗人辛弃疾所说:“少年不识愁滋味”,“为赋新词强说愁”;“而今识尽愁滋味,欲说还休”。(宋辛弃疾词《采桑子·书博山道中壁》)《赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等名篇,就是在这个背景下写出的。也如前代诗人杜甫总结的,“文章憎命达”(唐杜甫诗《天末怀李白》),磨难出诗人。而其为人处世也变得谨小慎微了。

“孟德之困于周郎者”意有所指

宋代立国之后,西北、北、东北分别先后受到西夏、辽、金、蒙古等政权威胁。元丰四年(1082)冬,宋神宗在对形势估计不足、用人不当情况下,以宋室亲贵大将高遵裕统帅九万大军征西夏,结果是“一军皆溃”,直接威胁到中原地区安全,因此举国震惊。近年有学者考证,《赤壁赋》中“客”为词人张舜民(生卒年不详,英宗治平二年即1065年进士,为襄乐令)。张为苏门弟子陈师道的姊夫。神宗元丰中,应高遵裕征辟掌机宜文字,随军西征。根据张舜民《郴行录》、苏轼《仇池笔记》卷下所引张舜民《西征途中诗》等文献,张舜民贬谪郴州(今湖南郴州市)时,专程绕道黄州拜访苏轼,向苏介绍元丰四年冬的败绩。张于元丰五年(1082)六月底到达黄州,《赤壁赋》则作于七月既望。文中“此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉”等处,影射朝廷上年西征之败。文中利用赋体文章特有的主客问答形式,借客人之口,还表达了作者的不满、牢骚。鉴于“乌台诗案”文字狱教训,此文写成后并未公开示人。第二年,他的朋友傅尧俞(字钦之,1024-1091,曾为御史、出任知州,后任尚书、中书侍郎,卒赠银青光禄大夫)派人向他索要近作,才抄写交付来使。在附言中写道:“轼去岁作此赋,未尝轻出以示人,见者盖一二人而已。钦之有使至,求近文,遂亲书以寄。”接着频频叮嘱:“多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。”

“沧海一粟”,千年一误

此卷文字与今通行本《赤壁赋》颇多不同之处。对照苏轼文集最权威的繁体版《经进东坡文集事略》(“文学古籍刊行社”1957年7月出版),不同及基本情况依次如下:

“裴回”,作“徘徊”,古文同;

“陵”万顷之茫然,作“凌”万顷之茫然,古文同;

“憑”虚御风,作“冯”虚御风,通假;

“僊”,作“仙”,异体字;

“余”怀,作“予”怀,音同义同;

渺“浮”海之一粟,作渺“沧”海之一粟;

“赢”虚,作“盈”虚,假借字。

共“食”,作共“适”;

杯“槃”狼藉,作杯“盘”狼藉,异体字。

以上九处异文,渺“浮”海之一粟,作渺“沧”海之一粟;共“食”,作共“适”,问题比较大。“食”改“适”,可能因为音近而造成传抄易字。“食”在古汉语中有受纳、享受之意,如王充的《论衡·量知》:“然则文吏所谓‘尸位素餐’者也,居右食嘉,见将倾邪,岂能举记陈言得失乎?”“适”为满足、安适、适用之意,也可引申为享用。从上文“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”来分析,自然是“受纳”之意,苏轼手书原文更贴切。

“浮海一粟”变作“沧海一粟”,可能因为繁体字形相近而在传抄中易字,但“沧海一粟”已成为成语。《辞源》即认为语出苏轼《赤壁赋》,《辞源》所本康熙时期所编《佩文韵府》也如此。这就涉及孰是孰非问题。一般情况下,既然有作者手书原件,当然是原件最能代表作者的原意;当然作者原作不意味没有错,遇到原作果真错误的特殊情况,也有必要改正。

苏轼著作集磨难颇多,苏轼在世时有自己编定的《东坡集》,另有《后集》《内制集》《外制集》《奏议》《和陶集》等,共六种集子刊行,并均在宋徽宗崇宁二年(1103)下诏禁毁。至宣和五年(1123)人们以为时过境迁,福建等地重新印行《东坡大全集》《东坡备成集》等苏轼著作集,宋徽宗再次下诏禁毁。以后到北宋灭亡的1127年,一直被禁止流传。宋室南渡后,禁忌渐开,但印行还是慎重的。郎晔于宋光宗绍熙二年(1192年),拣选苏轼文章400多篇编注成60卷,同时为之作注,进呈皇上御览,然后刻书印行,书名《经进东坡文集事略》,卷首有宋孝宗乾道九年(1173年)所作“御制文集序”。这是现存较早并权威的刻本。“经进”是说经过进呈御览,也就是钦定批准的;“事略”应是保持当初进呈条陈文件的事由题目,表示对御批的文件原封未动。后世印行多以此本为祖,上世纪20年代上海商务印书馆推出“四部丛刊”,其中就是影印宋代郎晔注本。笔者查到“文学古籍刊行社”1957年7月出版的《经进东坡文集事略》,该本卷首示明:“本社此次重印,即用四部丛刊景印郎注本,和罗氏蟫隐庐本、宝华盫刊七集本、大全集本互校断句。关于是正文字的伪误,大部分取材于罗氏考异。宋代的讳字和当时的俗字,随文改正,不另做校纪。”“罗氏蟫隐庐本”是民国九年(1920) 罗振常(罗振玉之弟)校本,其底本也是《经进东坡文集事略》,而以吉州、建安两宋本互相参校,笺注、考核精审。宝华盫刊七集本,是清朝端方宝华盦翻刻明成化刊本,号称完备;“大全集本”属于宣和版本系列,准确性稍差。“文学古籍刊行社”1957年7月版本凡是对“郎注本”有改动处,均于篇末以“校记”注明。《赤壁赋》位列全集首篇。可以说,“沧海一粟”的原则性错误,在现存最早刻本中已经造成了。清朝康熙词臣编辑《佩文韵府》可能见过宋版苏轼文集,但却见不到苏轼手书《赤壁赋》原件,因为当时此卷尚未进入清宫。而近千年间虽有苏轼手书在世,但由于无照相术,能见到真迹的仅有极少数人,千年一误,以讹传讹。

苏诗也有“太仓一粟”

《赤壁赋》原文“浮海一粟”是感叹人的渺小的。“沧海”是由水构成的,不是由米构成的,沧海与粟二者无必然联系,没有可比性。实际上,苏轼自己是用“太仓一米”作比较的。绍圣四年(1097)贬到海南岛时所作《行琼儋间肩舆坐睡,梦中得句云“干山动鳞甲,万谷酣笙钟”,觉而遇清风急雨,戏作此数句》有“茫茫太仓中,一米谁雌雄?”此语源于《庄子·秋水》:“计中国之在海内,不似梯米之在太仓乎!”太仓是国家的粮仓,在那里一粒米算什么呢!近似成语“九牛一毛”。苏轼的老师欧阳修也用“一粟”形容细微渺小,其《憎蚊诗》有“惟尔于其间,有形才一粟”,暗讽小人,也是用庄子意。

“浮海一粟”则不同了一粒粟米浮于海上,渺小、飘忽,符合作者本意,尤其符合作者当时的心境,是发泄对不容于世的愤懑或者说牢骚。“浮海一粟”实际上是化用《论语·公冶长》:“子日:‘道不行,乘桴浮于海。”’笔者曾就此请教香港“儒教”大师汤恩佳,孔子“浮于海”准备到哪里去?是古朝鲜还是日本?汤先生说无法回答;后来说给前往香港举办国学研讨会的许嘉璐先生听,许先生也不禁莞尔。笔者体会,这是孔子一句牢骚话,就是所谓“怨而不怒”,孔子没有真正想要出海。苏轼也是借用此义,其“浮海”,就是“浮于海”;“一粟”形容所乘之“桴”渺小。桴,剖木而成的独木船,像大海上浮着一粒粟米。苏轼终生不得志,故对孔子“乘桴浮海”一直念念在心。18年后,宋哲宗元符三年(1100年)从海南贬所北还,又故作快语吟道:“空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。”(苏轼诗《六月二十日夜渡海》)谓本想学先师“乘桴浮海”,未料转了一圈又回来了;还多亏有此行,经过韶关,亲临其境聆听轩辕黄帝在此演奏韶乐的乐声。

“浮海”一词在当时应是常用词,起码苏氏兄弟喜用,如苏轼的弟弟苏辙《和子瞻金山》诗“潮平风静日浮海,缥缈楼台转金碧”。至于“浮海一粟”,苏轼其他诗中还有使用,如《送顿起》:“回头望彭城,大海浮一粟。”与苏轼同时代人也有使用,如北宋李之仪(1038—1118)《寄耀州毕九》:“造物于我终何功?寓形宇宙一粟同。”但到南宋情况开始变化。如南宋绍兴年间王洋(1087—1154)《寄题永新邓成之粟庵》就把粟与江海比较了:“小如一粟大江海,万形宇内宁非同。”说明当时苏轼文集流传已经较多。元人戴表元《耕宽堂赋》有“沧海一粟,太山毫芒”,大抵接受宋版《赤壁赋》以来影响。当代有个别学者对“沧海一粟”提出质疑,但苦于“查无实据”。

神会六朝,崇晋贬唐

苏轼与其他书法家一样,艺术面貌是发展变化的,而不是一成不变的。笼统说一个书法家的字如何如何,不太科学,起码不精密。他的学生、诗人、“宋四家”第二的黄庭坚,总结其书法发展轨迹:“东坡道人,少,日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海(唐代徐浩),至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲似柳诚悬(唐代柳公权);中岁,喜学颜鲁公(唐代颜真卿)、杨风子(五代杨凝式)书,其合处不减李北海(唐代李邕)。至于笔圆而神胜,挟以文章妙天下、忠义贯日月之气,本朝善书,自当推为第一。”

人们知道苏轼在书法上基本上是“崇晋贬唐”。这与他的文化气质、审美取向相辅相成。相对而言,以王羲之为代表的一批六朝文学艺术家是“为艺术而艺术”的,是真正的文人;唐代文学艺术家常常是“文以载道”的,他们更像官僚。苏轼为代表的宋代文学艺术家虽也人仕、在朝,但宋代的文人化倾向远胜唐人,“文入画”在宋代确立就是明证;而唐代基本上只有王维等少数人如此,故苏轼对王维诗、画推崇备至。其《题王逸少帖》“天门荡荡惊跳龙,出林飞鸟一扫空”,前句褒王羲之,后句贬怀素。可见宋代文化人对晋人心领神会,书法“宋四家”几乎均出自二王等晋入书。董其昌《容台集·论书》、清乾隆人梁嗽《评书帖》都认为,“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚态”,尚韵、尚意,一脉相连,“魏晋风度”与苏轼为代表的宋人老庄思想、佛道精神是一致的。

“宋代《楚辞》”,散文为赋

对一个书画家的艺术进行评论,其他书画家的看法最准确,因为这些看法是他们的心得体会,他们真正“懂行”、“不隔”。明代书画家董其昌对此感悟最深,在《前赤壁赋卷》跋语中说:“东坡先生此赋,‘楚骚’之一变也;此书,《兰亭》之一变也。宋人文字,俱以此为极则。”(《故宫历代法书全集》二)

此处提出两个改变。一是《赤壁赋》在继承屈原《离骚》等楚辞传统基础上的发展改变,是宋代的《楚辞》。“楚骚”,即以屈原《离骚》为代表的《楚辞》文体。楚辞在西汉初年发展为以枚乘《七发》为代表的“七体”,之后是扬雄、司马相如为代表的铺张扬厉的“汉大赋”,东汉以张衡为代表写景抒情的“小赋”,其间还有三国曹植模仿战国宋玉《神女赋》的《洛神赋》;入晋成为类似地理志的左思《三都赋》,此后直到明清,此类赋体一直存在,如明永乐时杨荣、杨溥、金幼孜的《皇都一统赋》、清代乾隆君臣的《皇都赋》,“赋”实际上逐渐退出文学艺术的范畴。董其昌认为《赤壁赋》是“‘楚骚’之一变”,实际上是说苏轼把“赋”纳入了唐宋散文创作范畴。

对照《赤壁赋》与同时代范仲淹《岳阳楼记》,二者如出一辙。第一段用今天新闻通讯理论要求,也契合“四W”要求:时间(when)、地点(where)、人物(who)、事由(what)。接下来正面叙述风光之美,只是《赤壁赋》以直书和“客日”出现。最后都是以议论归结,连《岳阳楼记》也忍不住采用赋体主客对答形式,以“其必日:‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎!”把全文推向高峰;而《赤壁赋》以“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”为结。前者“达则兼善天下”,后者“穷则独善其身”,分别代表了中国古代知识分子面对两种际遇时不同取态。

“坡公《兰亭》”,“黍米珠琲”

二是《赤壁赋》帖在继承以《兰亭序》为代表的王书传统基础上的发展改变,在华美流转基础上益以淳朴浑厚的风格和多彩多姿的笔法、墨法变幻,成为“坡公之《兰亭》”。

在贬官黄州之前,苏轼的书法主要学王羲之、王献之,继承晋人传统。经历了“乌台诗案”,苏轼人生观转变,书风因之丕变,掩却了《兰亭序》风神潇洒、清俊华丽的“江左风华”,代之以质朴、硬朗、老练而不加修饰的自然笔法。就此而言,《赤壁赋》帖是苏轼学王的总结,也是宋代书家学晋的杰出代表,即“宋人文字极则”。

董其昌书出二王,一生临摹《赤壁赋》等苏帖不计其数,体会独深。有一次题道:“坡公书多偃笔,亦是一病。此《赤壁赋》庶几所谓欲透纸背者,乃全用正锋,是坡公之《兰亭》也……每波画尽处,隐隐有聚墨痕,又如黍米珠琲,恨非石刻所能传耳。嗟乎,世人且不知有笔法,况墨法乎!”(董其昌《画禅室随笔·评旧帖》)黍米是黏米,金黄黏连;珠琲是成串的珠子,珠圆玉润。以“黍米珠琲”形容苏书《赤壁赋》笔法、墨法,与唐太宗以“烟菲露结”(《晋书·王羲之传论》)形容王书异曲同工,各自曲尽其妙。《兰亭序》妙在丰神绰约、意态飘逸,如同“清流激湍”“游目骋怀”的序文;《赤壁赋》妙在提笔、落墨,行于当行,止于当止,珠联璧合。苏轼《文说》称:“吾文如万斛泉源,不择地而出”;“常行于所当行,常止于所当止”。其以《赤壁赋》帖为代表的成熟期法书,亦复如此。黄庭坚所说“东坡书如华岳三峰,卓立参昂,虽造物之炉锤,不自知其妙也”(黄庭坚《豫章黄先生文集》卷二十九《评东坡书如华岳三峰》),指的就是此时的苏书。

“偃笔”保存宋人特征

董其昌以“坡公书多偃笔”,为苏轼书法“一病”。其实“偃笔”是客观物质条件改变,带来的执笔姿势的改变,涉及宋代建筑、家具等发展。

当代文学家、书画家、文物鉴赏家启功先生和故宫博物院文物专家、书画家郑珉中先生,均对笔者指出(参见《启功给你讲书法》,中华书局,2005年10月版),五代(907—960)之前,人们席地而坐,写字时是左手擎着纸卷,顶多是将纸张置于矮几上,右手提笔写字。不管是擎着纸卷,还是低头看着矮几上的纸张,眼睛与纸卷、纸张之间都是垂直角度,右手执笔远离纸卷、纸张,无所依凭,完全是上下、四周自由运动,那时没有后代所谓“悬腕”不悬腕,就好比现在煮粥、炖肉,拿勺子在锅里锅外随意搅动,厨艺上没有“悬腕”不悬腕之说。五代家具是由“座席矮几”向“高几大案”上升的过渡时期,从顾闳中《韩熙载夜宴图》可见,当时有较高的矮几,也有较低的座椅。宋初起“高几大案”出现,人们坐着与今天差不多的高椅子把胳膊放在桌子上趴着写字。一来眼睛与纸张之间的角度变了,大约星45度斜角,写字时斜着看到的字迹,与把字挂在墙上垂直看到的字迹,感觉不一样,这是题外话;二来胳膊贴着桌面,比以前运笔大大地不自由了,后来就有人提出“悬腕”,直到现在要写门对等大字,人们还往往要站起来,执笔自然又“悬腕”了。作为宋代前期人,书法上又主张“书初无意于佳乃佳尔”(苏轼《论书》),创作上“我书意造本无法,点画信手烦推求”(苏轼《石苍舒醉墨堂》),苏轼随形就势,就多用“偃笔”了。所谓“偃笔”,就是单钩卧笔,常常是拇指和食指执笔,肘、腕不大提起,有时使用侧锋,字势稍扁微侧。至今的专家学者对此帖的基本描述是:结字稳密,波碟俊发,丰腴浑厚,老健苍劲。酝酿深厚而无一点俗气,赋文工整,圆劲雄放,题识率意,潇洒秀逸。

“偃笔”带来的直接效果之一,就是左行的撇画撇不出去或者是较短。因为肘部贴在案上,写字时右腕右行、下行均无甚阻碍,汉字也很少左行的长画,唯独撇画为左下长画,“偃笔”常常就撇不出去。对比王羲之《兰亭序》帖和苏轼《赤壁赋》帖,凡是撇画,前者很撇得开,后者常常撇出较短。而这恰恰也是形成苏书“聚墨痕”原因之一。“高几大案”带来的书法上的此类变化,颇富时代特征。

与建筑发展史密切相关

宋代“高几大案”的出现,又与宋代建筑科学技术的发展密不可分。我国古代建筑最显著的特征是斗拱结构和大屋顶。从现存山西五台县南禅寺等唐代建筑看,其大屋顶坡度舒缓,出檐较长,檐柱较矮,因之窗户低矮,室内采光也较低、较差。与宋代经济和科学技术大发展相一致,建筑科学技术在宋代也获得极大发展,现存宋代建筑如山西太原晋祠圣母殿,其中包括檐柱升高,窗户加高加大,出檐收短等等。所带来的直接结果包括室内采光提高,使得人在高几大案上有条件得到足够光线,方便看书写字。而“高几大案”让我们告别了席地而坐,衣裤可以收紧,从而在服饰上也彻底告别了“褒衣博带”的历史,宋元明清虽仍以袍式服装为正装外罩,但其尺度已今非昔比。从此中国人进入新的现代人的生活方式,这种方式一直延续到今天。

综合考察研究可以发现,这件集名家、名作、名帖于一身的名作,不但是不可多得的艺术品,还是宋代科学技术发展、物质生活水平提高、中国人生活方式转变的一个证明。

文章来源:《中国文物报》2013-11-06 姜舜源

图片来源:《书法》2020年01期

文章末尾固定信息